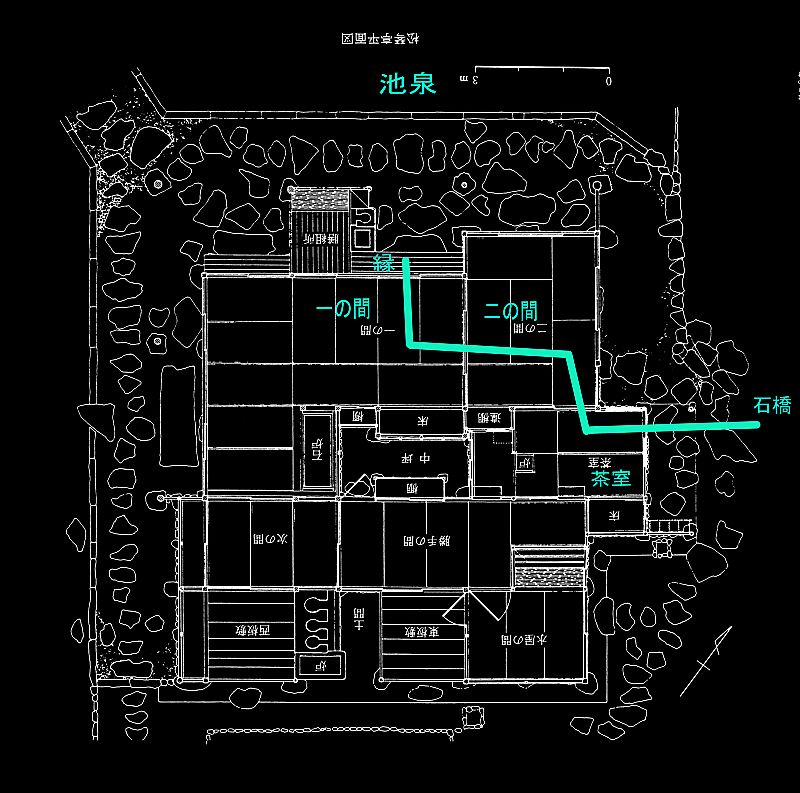

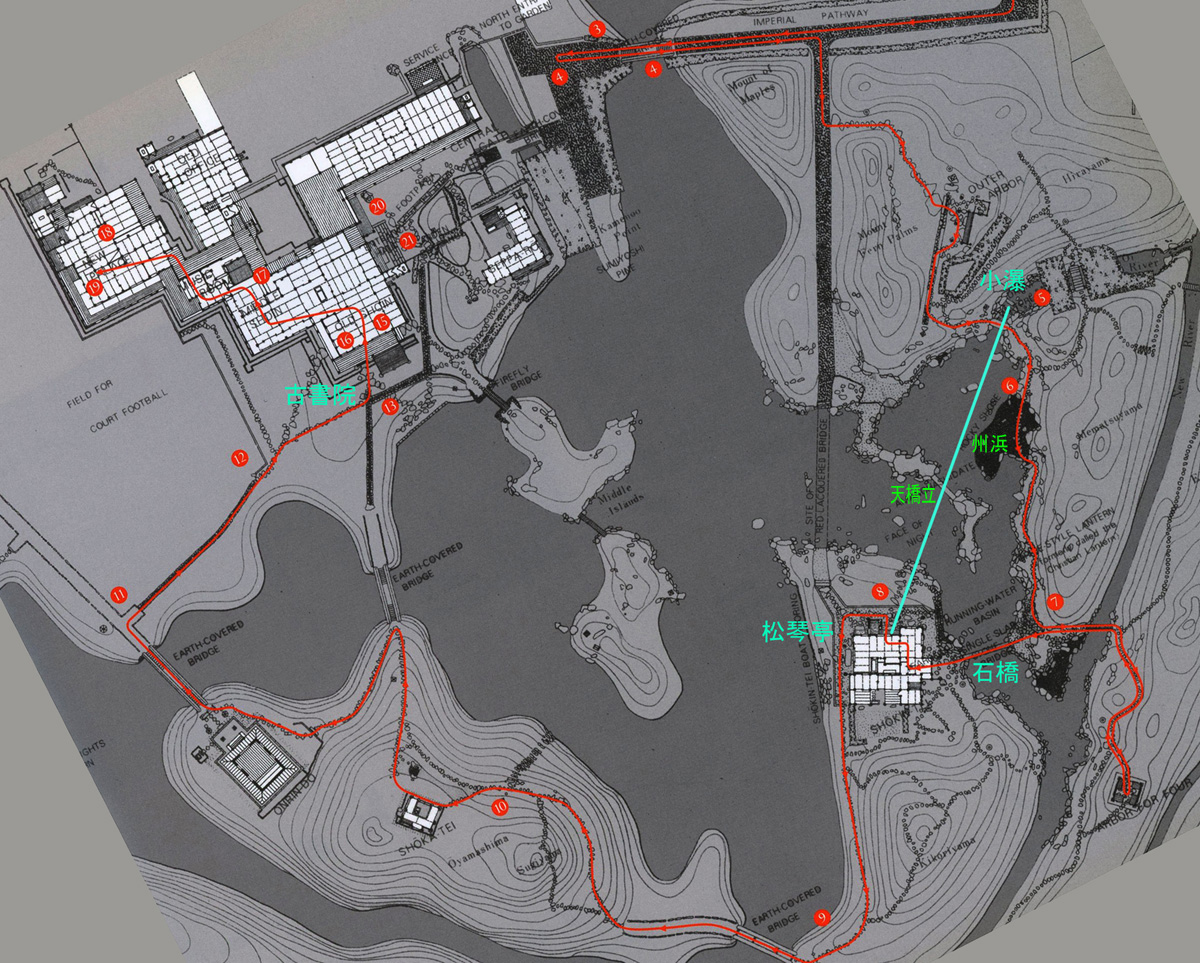

まずは桂離宮の全体図から、見てください。

上図は桂離宮全体図に タウトの見学コースが朱色で示されているものです。

今回のタウト「永遠なるもの----桂離宮」から 取り出したテキスト部分の見学ルートをなぞってみます。

小瀑の記述から、州浜 天橋立と石の庭が変化して、大きな荒い石に変わり、

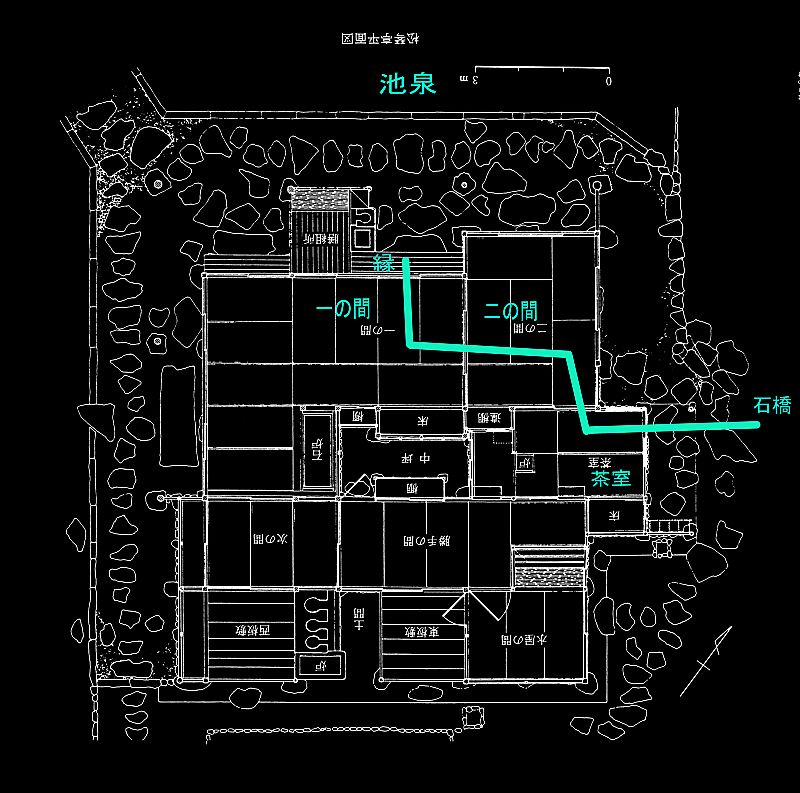

石橋を渡ったところで、松琴亭の茶室に入ります。

※2

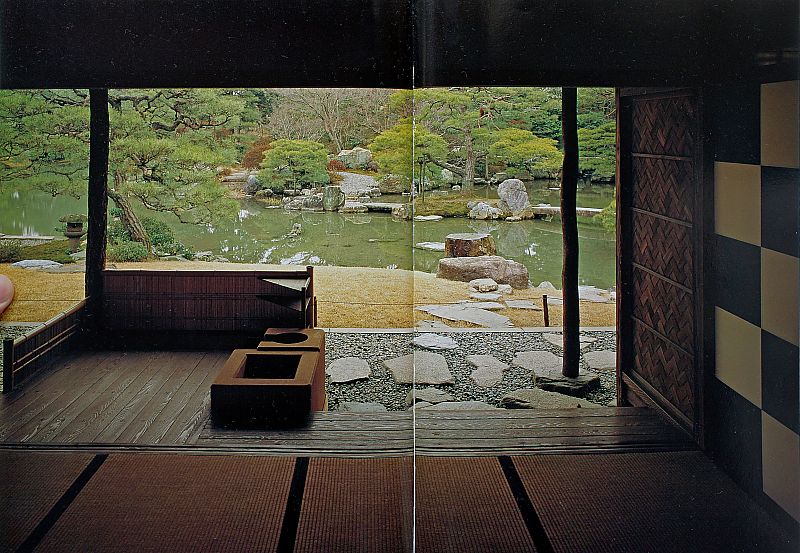

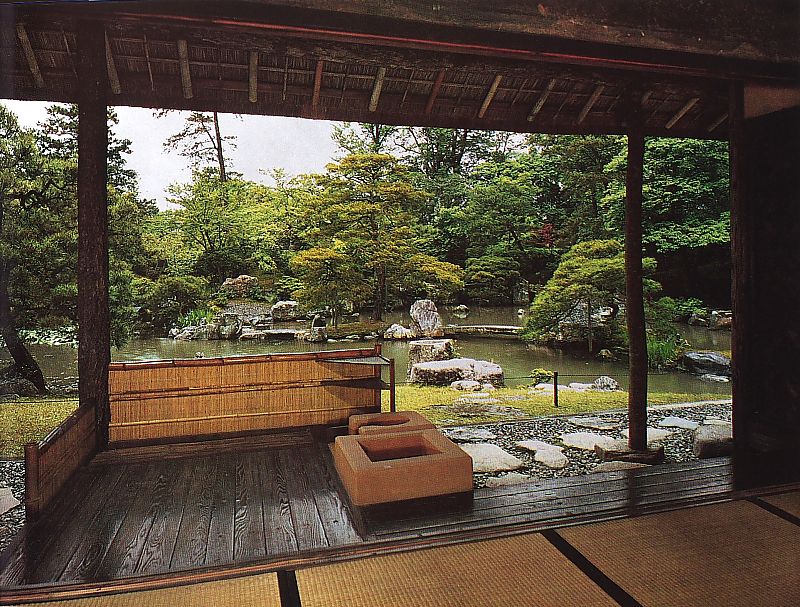

松琴亭には石橋から直接茶室に入り、茶室から二の間、一の間とぬけ、

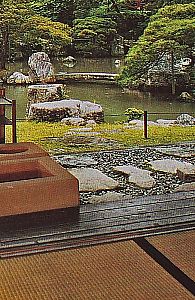

縁に座り、池を眺めながら(45m離れた)小瀑を確認することになります。

※3

上記平面図とは反対から見た平行透視図です。

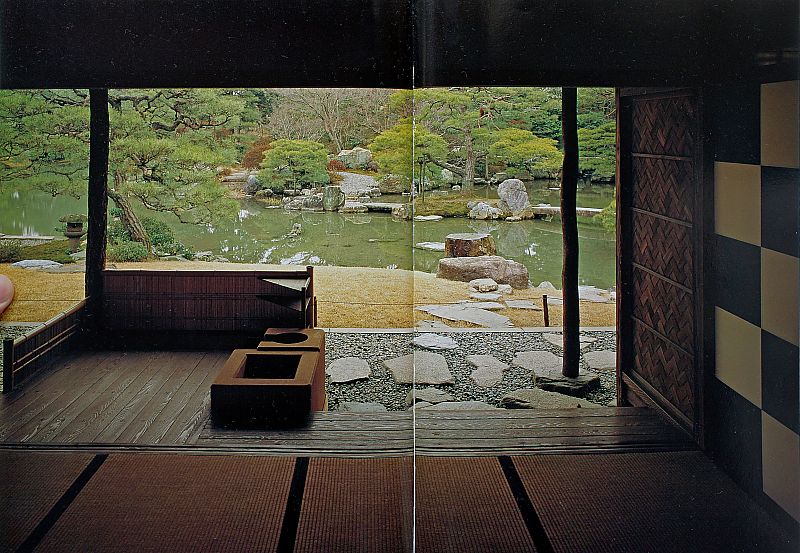

もう一度反復しますが、茶室から二の間一の間縁へゆきますが

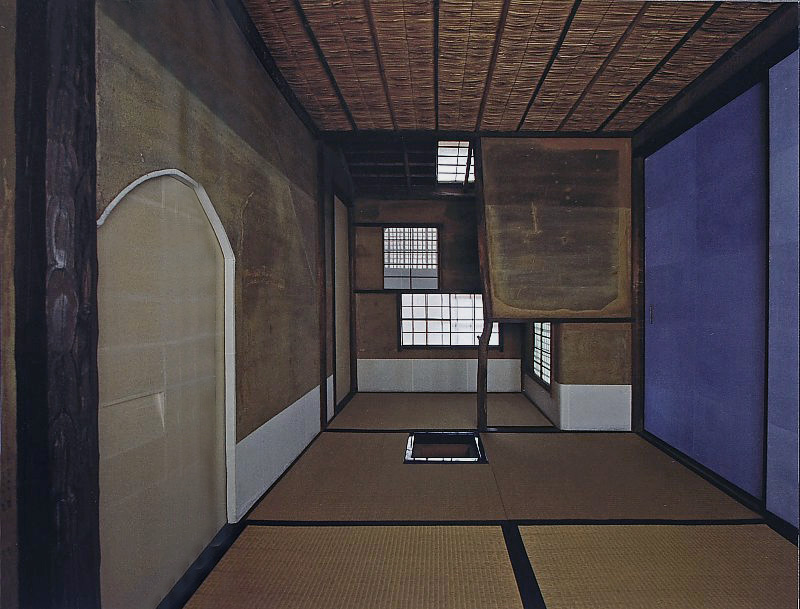

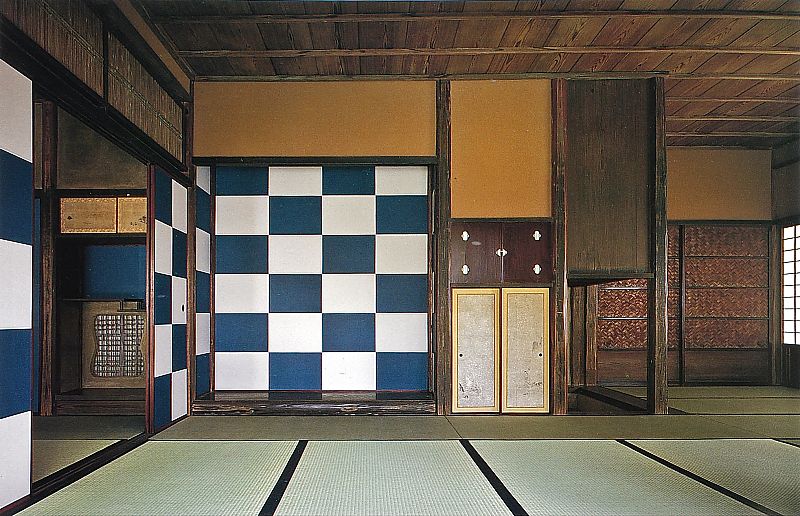

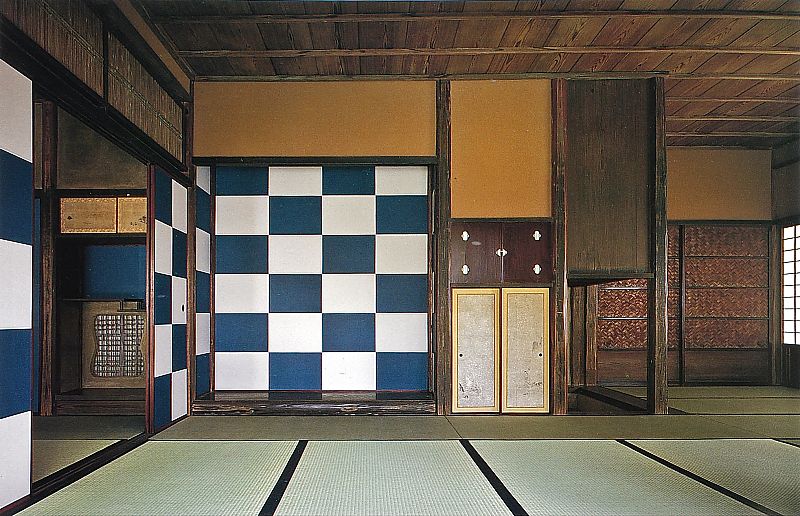

茶室の二の間側の襖は全面青の奉書紙となっています。

二の間でも襖は全て青の奉書紙となります。

そして青だけから、その裏が一の間で、あの有名すぎる青と白の市松文様となっているのです。

まずは小瀑からの順路を写真で確認しておきましょう。

小瀑(鼓の滝)です。幅1000mmくらい高さ150mmくらいでしょうか?

玉石の敷き詰められた州浜。右に石畳が伸びて石灯籠。その先が天橋立。

天橋立だて灯籠。松で向かう松琴亭を隠している。

ごつごつした大きな石に変わってくる。多数の石が行く手を阻むかのよう。

長すぎて大丈夫かと不安を感じる石橋。注意を喚起する。

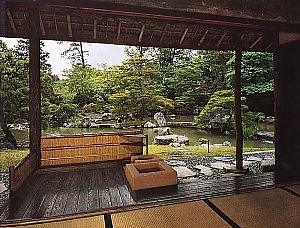

石橋(白川橋)を渡ると松琴亭だ。

ごつごつした石垣と雨に濡れてしっとりした松琴亭。その茶室の庇が見える。

※4

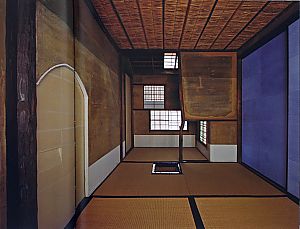

茶室の躙り口。

※9

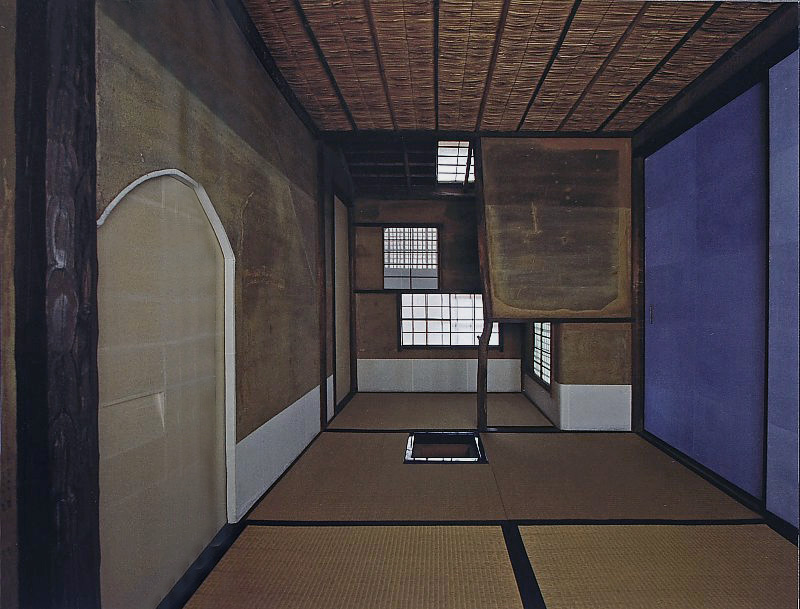

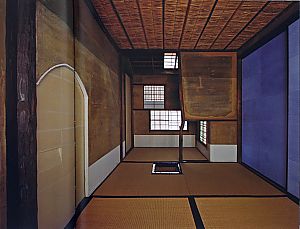

茶室 手前座の側(亭主の場) 右手二の間側の青一色の襖 天井は低く狭い、障子のポツ窓で暗い。

※9

二の間 茶室側襖を見る 二面が掃き出し障子で二面が青一色の襖、明るくなってくる。そして一の間側の裏側が青白市松文様

※5

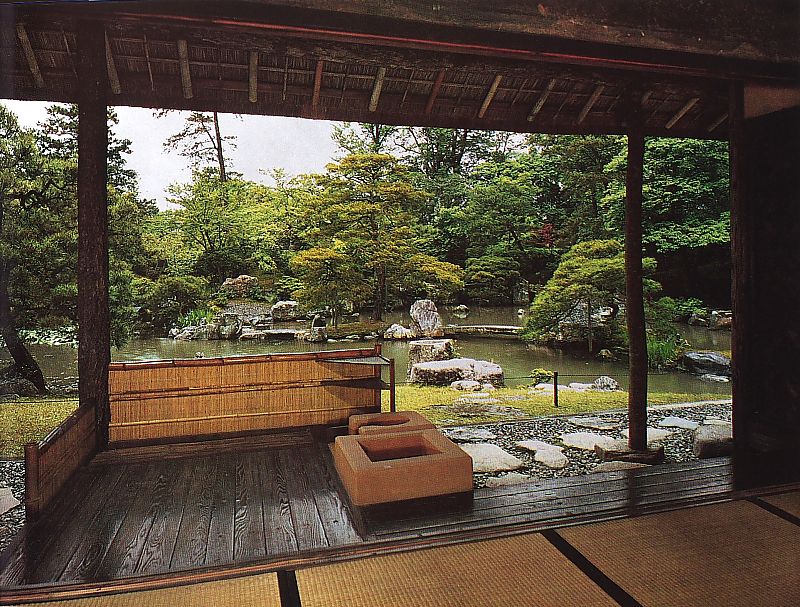

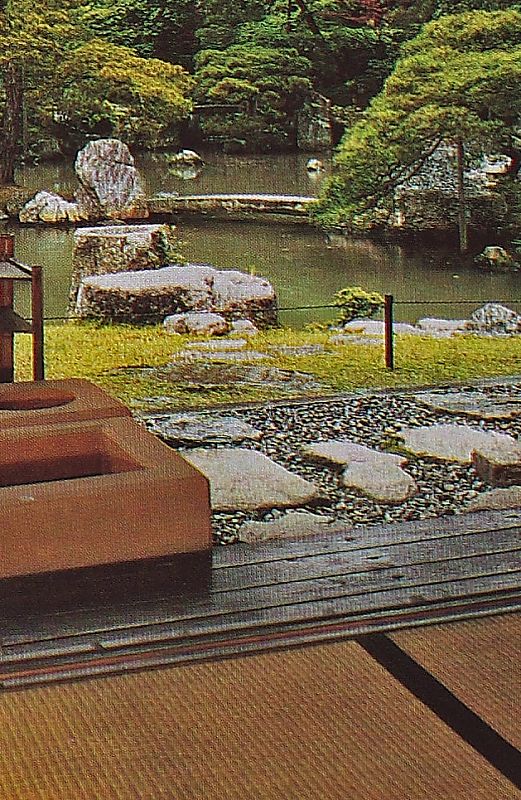

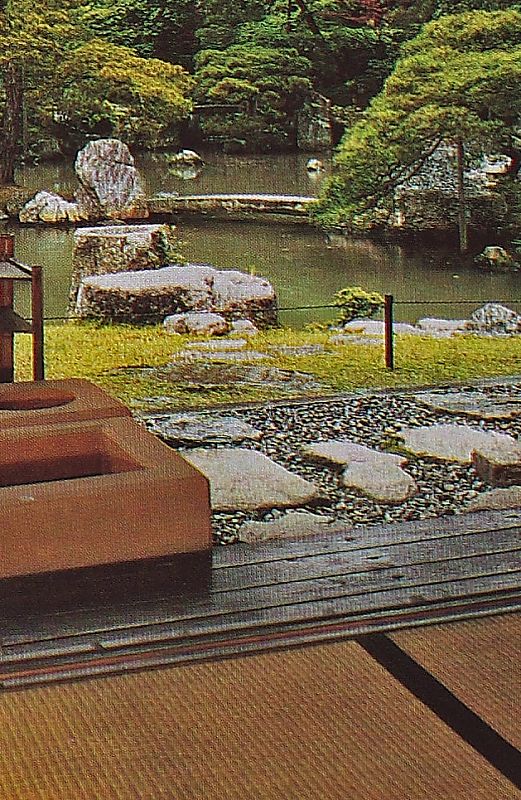

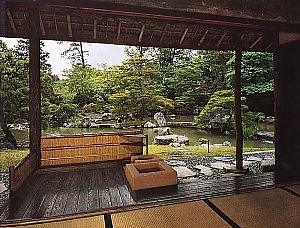

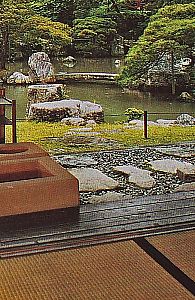

一の間から今まで歩いてきた開放されて景色を見る。

※5

石橋が二つ見える。手前は天橋立、その奥が小瀑を見たとき立った石橋が見えるのだった。

※6

縁に向かうと画面右端に、青白の市松文様の襖が見える。

※7

松琴亭一の間の有名すぎる青白の奉書紙の市松文様が、襖から床の間の壁まで展開。明確すぎる象徴性。

※8

青白の市松文様の向こうに茶室の躙り口が見える。写真のアングルや襖の設定が素晴らしいと思う。青が焼けて白けた色になっているのもよいかも。

タウト記述の展開順に写真で追いかけてみた。次に原文に当たります。イメージしやすいように小さい写真を文章に挟みました。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

タウト「永遠なるもの----桂離宮」篠田英雄訳

p139〜

p145 池に架せられた小さな橋を渡ると、そこに小さな滝が呟くような響を立てて落ちていた。しかし池景は、ここでもまた中正の趣きを失っていない。

ところが対岸に立つ茶室(松琴亭)との距離が挾まるにつれて、ここへくるまでの田園詩的な景色は次第にその様を変えてきた。そこに現われるものは荒磯を思わせる粗石である。磯浜に見るような円い石からなる小さな岬は、その突端に石燈範を抱いて寂寥を卿っている。

茶室へ通じる石橋までの道は、巨石を擁してますます峻厳な相貌を呈し、あたかも近づく人を斥けるかのようである。この橋は、長さが六尺もある角石で、両端は大きな隅石で支えてある。ーーーーーーーーーー

昔、茶の湯の賓客達は、この橋を渡って茶室の定めの間に赴いた。それだから一切のものは、精神の厳粛な集中を促すように工夫せられたのである。

ーーしかし茶の湯を終えた客が、いったん狭い茶室から出て、宴集のための広い部屋に入ると、明け放たれた障子の間から、小さな島々のある池景と、背景に御殿をもつなごやかな林泉とが開けるのである。

私達は、この部屋の縁に腰をおろした。するとそこから陽の光のなかにきらめいている先刻の小瀑が見えた。落ちる水の音さえ聞えてくる。

私は部屋のなかを顧みて、むかいの床の間を驚きの眼をみはってややしばらく眺めざるをえなかった。床の間にも襖にも、青白二色の真四角な奉書紙が市松文様に張り付けてある。

このような意匠は、私がこれまでかつて見たことのないものであった。ほかのところだったら堪らない悪趣味に堕するであろうと思われるものが、ここでははっきりした意味をもっているのである。この一見異様な意匠は、ここから見えかつ聞える滝の反射を意味するものである、ーーこの意見には二人の友人も賛成してくれた。

日本美の再発見 増補改訳版 (岩波新書) 新書 1962/2/20

ブルーノ・タウト (著), 篠田 英雄 (翻訳)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

桂離宮松琴亭から熱海日向別邸地下インテリアへ

わたしたちは、松琴亭に外から接近するので、一の間膳組縁から近付いたときに、タウト達もいきなりあの青と白の市松文様を発見したのかと思っていたが、そうではなかった。

タウトは石橋を渡って松琴亭「茶室」に入ったのだ。

茶席が終わって「狭い」茶室から、二の間一の間と通って、縁に座ったとき、遠くの小瀑が見え、小瀑の響きが聞こえた、と言っている。それから「部屋のなかを顧みて」と書いているが、ここは臨場感の無い記述だ。ただこれまでのプロセスを経て、特に狭い茶室から出て縁に座って解放感に浸り、小瀑の音さえ確認できた。その時何か気付き振り返って、青と白の市松文様の襖と床の間の壁を見た。このとき強烈な青白のパターンは小瀑だと気付いた。この一連の展開ゆえに、小瀑と意味づけることが成立しえていると思える。こういう一連の演出(作為)設定が松琴亭にはあったと言うことなのだ。

写真集などで確認してゆくと青白のパターンの襖の裏は、青だけの奉書紙が方眼規則正しく張り込まれているのだった。一面青の襖からその裏は、一転青白の市松文様に転換していると言うこと。

このことは茶室の二の間側の襖が青一色であることから始まる。茶室から出て、二の間の襖2方向が青だけの襖、それから一の間に入った時には外の明るさに目を奪われていて、青白のパターンは視界の周辺になって、無意識界にあったと思う。だから縁に座り、小瀑を確認した時、その右視野周辺の無意識の視界にあった青白のパターン。そしてそれを通過した時のタウトの無意識に残っていた派手な青白のパターンが脳裏に湧き上がってきたから、振り向かざる負えなかったのだ、と思う。でもタウトはその時の臨場感から書くのではなく、知識人として振舞うことが先決だった。床の間があるのでしっかり見なければという風に書かれており、これは見学から何日も経った、距離を置いたところで、冷めた意識で書くことになっていたのだった。だから小瀑と青白の市松文様へのひらめきの、その時を定着できなかった。

また狭い茶室から二の間 一の間から 縁へ 池へ 瀑へと視界が展開するのも、庭園を室内から見る和風の作法をこえて、深い空間的展開があらかじめ用意されていることが解るのだった。私の精いっぱいの和風の本質として捕えているのは(ずっと書いてきているが)、室内から庭を見る床の重畳にあるという視点だった。当時の作家たちはとうにそれを超えている。私の想像力を精一杯発揮してやっとこれだけのことが見えてきた。私たち見学一般人が一の間縁の外から見て、青白の市松文様に、外の侵入を見る以上の演出が仕掛けられているのが見つかった。そしてタウトはこのことをしっかり描いていた。気付きづらかったけど。

それでも茶室から一の間へという茶席の展開は、通常のもてなしなのだと思う。

これに特異な演出と言えるものは、縁から見える小瀑、青一色から青白の市松文様を施す亭主、それを小瀑へと意味づける客、きっとこれらは稀有な出会いなのだと思う。でもそれが起きたのでした。そしてこういう解りずらい謎かけのようなことが、実は結構仕込まれているのだろうと思う。建築とはそういう力があるものなのか。現代建築を照らせるものを見つけてゆきたい。

これだけのドラマチックな空間演出に感動したタウトは、これを日向邸に展開してゆく。

まずはこの閉鎖空間の茶室から 二の間 一の間 縁側 外へという開放空間展開は、

奥まった静かで安定した個室的な空間である上段から、洋間へ、社交室へ、外部海へと、同様な空間の質の展開を見せている。実はこれは けんちく探訪 日向邸見学記の第一回で見学してきたUが、私に伝えてくれた日向別邸の空間の質のドラマチックな空間展開の分析なのでした。そうここから私が興味をもってタウトへ3回目の探訪記となりました。松琴亭へお返し。

2013/02/17 体験外記

59.旧日向別邸 半地下インテリア から8年目。

2018/02/11

聴竹居1928から旧日向別邸1936へ

2o21o5o5

mirutake

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

追記

和風建築の襖には花鳥風月などの絵が書かれています。ここ桂離宮でも中書院に見られるものです。けれどその他では、そのほとんどが小さな桐文様の繰り返しパターンの襖で造られています。いくつかの大きさの小桐紋様が、いくつかの色彩変換だけで行われており、襖文様がストイックに展開しています。これがそもそも抽象化であり象徴性へ展開してゆく始まりになっていると思うのです。その他土壁等であり室内全体は抑制の効いたものになっています。タウトも言っています。

>>襖紙に一面の金地文様が施されているだけであるが、ここでも大方の襖には襖紙が用いられている。いずれにせよ写真では、とうていこの好趣味を正しく表現できない。襖紙のくすんだ金色は、落着きのある柔らかな感じを出し、

そんな中にあってここだけには、松琴亭の文様だけには青白の「大きな」市松文様を持って、襖のパターンとしても桂離宮のなかで比類ないヒエラルキーの頂点にあり、小瀑という自然の象徴(喩)として表現されました。タウトはここに感応しました。

タウトは日本家屋の開放性を語るとき、「外が室内に入ってくる」と記述しています。私たちが感じる和風建築の開放性は室内が外に流動してゆくイメージを持っていますが、タウトはここが逆方向になっています。西洋で個室を厚い壁で守るのは、外が室内に入ってこないようにするという、住文化の違いゆえの表現と思います。そのような発想ゆえに発見できた、外が室内に入ってくる、遠くの池泉が、小瀑の音が室内に入ってくる、青白の市松文様の訴えている意味が掴めたのだと思えてくるのです。

この松琴亭での「外が室内に入ってくる」発見は、タウトの日本での作品=旧日向別邸地下インテリアに縦横に発揮されました。

そう旧日向別邸の室内には前回分析しましたように、洋間とその上段に集中的に表現されていました。上段の天井は窓に向かって1/10の勾配で下がっており、これは軒裏の垂木を表していると思います。この垂木様の形態は洋間の残る天井3方にも、600幅くらいで回され、これは瓦塀の軒裏をあらわしているようです。するとこの4方向の軒に囲まれた白い天井は天空を意味し、その下の洋間の床は中庭あるいは池を意味しているのでしょう。何故なら上段から見る洋間の床は外部の空を映し出して光り輝いているからです。この光り輝く床(池)は外の大空や大海原の光を内部へと受け入れた光なのです。それは言い方を変えれば、大海原へとつなげられ、インフィニテイプールのように、内から外への空間の一体の関係性が外へと繋げられ体験される建築物語を描いたということでもありましょう。

旧日向別邸地下インテリアでは外部を呼び込んだだけではなく、桂離宮の兪にもなっているのでした。

地下躯体から生み出されたこの5段の段差は、桂離宮前庭からお輿寄せへの段差にも見え、囲まれた瓦塀を感じることができます。前庭には真の踏み石があり、これは社交室の床や天井が3状に割り込まれた寄木の様相にこれを感じることができるのではないでしょうか。その柔らかな桐の腰壁やその割り込みは、前庭に面する臣下控所(侍だまり)の障子やその腰板や濡れ縁の喩になっているのではと感じるのです。

タウトはかように松琴亭での外が内に入ってくる表現を発見していますが、松琴亭の濡れ縁や、古書院の広縁などでも縁の反射は取り上げてい無いようです。けれど添付した写真でもお分かりのように、天空光を反射して縁が光っております。タウトは書いています。「日本の住宅で室内に金屏風を飾るとその明るさで、外が入ってくる感じがする」と。そこでも光る縁側や濡縁は取り上げられておりませんが、日本各地を見学して、室内から外を見るとき、どこにでもある縁側や卓が外の光を反射して光りが輝く様相を、ここ日向別邸洋室内部床へと変換したのだと思うのでした。

※10

※10

参照書籍

※1 2007

ブルーノ・タウト桂離宮とユートピア建築 ワタリウム美術館 (編集), Manfred Speidel (原著), & 1 その他 オクターブ ¥3,500

より 中古品

※2 1993

日本名建築写真選集 (第19巻) 桂離宮 伊藤 ていじ (著, 編集), 大和 智 (解説), 十文字 美信 (写真)新潮社¥1,950 より 中古品

※3 1995

桂離宮 鈴木 嘉吉 (著, 編集), 中村 昌生 (編集) 小学館 中古品:¥22,000

※4 1995桂離宮 小学館

※5 1967

桂離宮と茶室 小学館 原色日本の美術〈第15巻〉中古品:¥950

※6 1990桂離宮 小学館

※7 1995桂離宮 小学館

※8 1967桂離宮と茶室 小学館

※9 2009京都の御所と離宮 朝日新聞出版 三好和義

※10 ブルーノ・タウト 1880‐1938 [単行本] マンフレッド シュパイデル (著), セゾン美術館 , Manfred Speidel

(原著) 中古品の出品:13 ¥445より

その他の写真は

けんちく激写資料室 より

522 桂離宮 1615-1662

設計;八条宮家初代 智仁(父)

八条宮家2代 智忠(子)

photo by Moriyama Takamichi 2017.12

tamano kazunobu 2013.03

abe ayaka 2013.07

endo 2018.01

関連 hp

ブルーノ・タウト『画帖桂離宮』註疏 pdf 長谷川章

ブルーノ・タウトの〈ニッポン〉 : その受容と桂離宮理解 pdf 日中 鎮朗

建築と庭園の結びつきの視点 pdf 田中栄治

桂離宮 (京都市西京区) Katsura Imperial Villa

「石が語る」あるいは「思惟が語る」 nyckingyo2

桂離宮 (ウィキペディア)

桂離宮 日本庭園の最高傑作と称される庭 NHK

桂離宮 超広角レンズによる写真が良いです。 株式会社リネア建築企画

※1

※1 ※2

※2 ※3

※3

※4

※4 ※9

※9 ※9

※9 ※5

※5 ※5

※5 ※6

※6 ※7

※7 ※8

※8

※10

※10 ※10

※10