2012/07 58.吉村順三「軽井沢の山荘」 以来ずっと和風の作法=床から濡れ縁から庭への空間の流動を追いかけてきました。

※1

※1軽井沢の山荘=2階に持ち上げられた居間から、そこに立つには奥行きの狭いバルコニーが、居間の床が外へと流動するのを誘っている、そしてその先の林に意識が浮遊してゆくという発見でした。

次は和風の古典建築、桂離宮の月波楼の池を眺める中の間から、やはりそこに出て立つには奥行きの狭い濡縁があって、畳から、濡縁から、池泉から向こうの茶屋へと視線を流動させている装置であり、これは軽井沢の山荘と同じじゃないか!というものでした。レーモンドに和風を教えていたという吉村順三の原点か。

※2

※2次はヘルツォーク&ド・ムーロンのデ・ヤング美術館。展望階にはガラスの大開口の床の先にキャットウオークが付いている。これがガラスの外側にも床がつながって広がっているために、展望空間を外へと拡張し、その拡張感がカルフォルニアの広大な大地へと視界を導いてゆくことになっている。360度のパノラマ視界が、キャットウオークの張り出しのために、直下が見えないがゆえに、とても安定したゆったりの視界を作っている。おまけに吉田五十八のアルミすだれの様なルーバーが、上部からの眩しさを防いで水平パノラマ視界を演出している。ヘルツォーク&ド・ムーロンの和風趣味については全く知らないんですが。

次は星のや東京(東理恵)の客室階では室内にやはりそこに立つには狭い縁があって、室内の広がりが外へ導く働きをしており、そこからまたガラス開口の外にキャットウオークがあって、もう一度外へと室内空間を拡張して行く感覚を作っているのでした。ここは都心なので透明ガラスを嫌って江戸文様をちりばめたガラスとなっているのが、浮遊感から言うとちょっと残念なのですが。

※3

※3---------------------------------------------------------------------------------------------

※4

※4ホテルメトロポリタン鎌倉 202003

※5

※5客室で外に向かて撮ったものですね。

ネット探索から濡縁仕様の大変解りやすい写真が見つかりました。

一般の人がSNSにアップしているものですが、この写真の濡縁(メンテナンスデッキ)を見詰めていると、内部床がガラスの外の濡れ縁スペースに誘導されて、空中へと浮遊してゆく自分の意識を感じます。ソファーと茶器を撮ることで、背景として床と濡縁がしっかり写って、外の景色へと濡縁が連続感を作っているのが良く分かる写真だ。デ・ヤング美術館に感じる浮遊感に匹敵する感じがします。写真としてもデ・ヤングの分かりやすさに匹敵。良い写真が見つかりました。この写真ならだれにもこの濡縁の及ぼす浮遊感を感じてもらえるのではないかと思えます。こんなに単純で簡単な濡縁状のものを付け加えるだけで、室の浮遊感を出すことができることが良く解かるのではないでしょうか。

ここで付け加えますと、この濡縁状のものの奥行が重要です。

できるからと言って奥行きを深くしてしまうと、室内からの眺めですので、景色の下部が遠くなりすぎてしまっても浮遊感は訪れないのです。短すぎるのは何をやろうとしてるのか意味不明ですし、無いと直下が見えて高さ感が不安を感じさせてしまいます。スペースが取れるからよいのでもなくって、ガラスの外にゾロの床が濡縁状になっていて、そこに人が立つことを誘っていて、でもそれはイメージだけなので、室の浮遊感が出てくるのだと思います。このようないくつかの要素の釣り合いを取りながらのバランス感覚なくしては成立しないデザインと言うことと思う。

この浮遊感を作る濡縁は450−600位の奥行になると思う。これ以上になっても以下になっても浮遊感がうまく作れないと思う。ここには街が立て込んでいるということも条件になっていると思う。デ・ヤング美術館は900位と思うが、ここでは自然大地の大きさが違うため、室内も大きいために長く出せるのではないかと思う。

次の写真も鳥居が見え、通りに浮遊している部屋を感じることができるでしょう。

※6

※6蛇足ながら竜安寺なんかは室が大きく、濡れ縁も奥行きが大きくしかも二段になっているが、庭への引込感や瓦塀を超えた借景まで引っ張れる。大きく複雑になっても、バランスが取れていれば成立すると言える。おまけにここでは庭が矩形の面になっているために、重畳が室から>二段の濡れ縁>庭の矩形へと、連続矩形面の構成が成立してゆくことになっている。

またオフィスビルでは絶壁が流行っているのに、ホテルで濡縁タイプが流行っている理由とは。

観光地で景色を見にきているので、外を見ている時に、直下が見えて怖くないようにと、風景に向かって床が流れ込んで行くような流動感の心地よさつくる濡縁仕様が最適なんだと思える。(窓清掃に使われている)方やオフィスビルも腰付きポツ窓からどんどん進化して床までガラスが下がったが、立込んだ街並みでも開放感を求めて、かえって高さを感じやすい絶壁仕様が、キャットウォークなんかつけるよりも規模も大きいので、ゴンドラでの窓ふきの方が合理的なんだろう。

※8

※8次の写真は窓から引いて撮ったものです。板張りの縁側状のものにソファーが載って、これを浮かせようとしていることが見て取れます。段差の所に照明を入れて夜間にはもっと浮遊感を演出することでしょう。ただし浮き上がるはずの床面に大型のソファーや置き家具のようなものを載せているのはちょっと。おまけにこの床がL字型に右に隣室へと展開しているのですね。この床の形が天井面でも同じように作っていて、このL字型の二つの面で複雑に何かをやろうとしているようです。これが次なる床面浮遊の展開なのでしょうか。

※9

※9これは2階のロビーです。

ここでも濡縁(バルコニー)は同じですが、奥行きが深くたっぷりとっているのと、しっかり手摺がついているのとで、浮遊感は消えていますね。

天井が勾配天井なりに軒天井も一気に下げている。中庭への天井面からの視界の作り方・空間の外への連続感の明解さを感じます。いままで私は床面の重畳ばかり語ってきましたが、天井面や軒天の庭への視界づくりはこれからです。傾斜天井を軒天まで一気に下ろすのは、民家の土間空間の構造表しの天井の在り方からの抽象と言うことでしょうか。

---------------------------------------------------------------------------------------------

※10

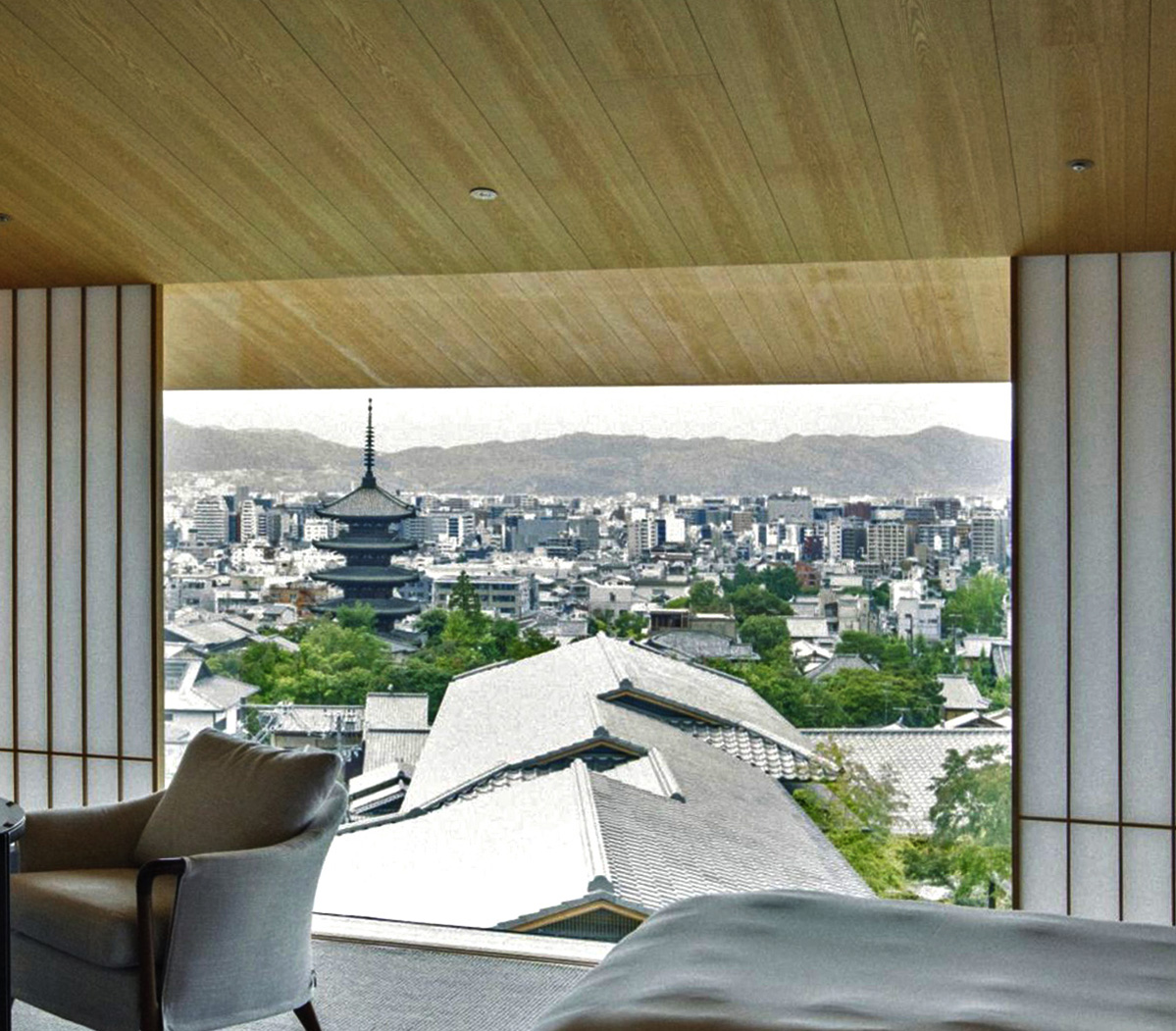

※10パーク ハイアット 京都 202001

※11

※11これもネット検索中に偶然見つけて驚きました。こちらもホテル客室で、同じような濡縁のようなもの・吹きおろしの天井の構成を見つけました。

この写真を見ると最上階の天井は斜めにして、そのまま外の軒天になる、と言うのが明解にわかる作り方ですね。欄間がなく、大ガラスFIXをそのまま枠無しで天井に差し込んでいる。内外が圧倒的に連続しています。枠無し無目無しは、なかなかできないシンプルな納まりですね。大ガラスの納まりとともに、障子をどう納めているのか、皆目わからないですね。障子の上枠さえ見えず、隠し框なの?障子は引き込まれているのでしょうか?

この写真では良く見えませんが、大ガラスの外に濡縁が付いています。ここの効果が良く分かるのが次の下の写真です。

※12

※12ホールからの眺めで、軒ラインと濡れ縁ラインで切り取られた景観がゆったり美しいですね。

ここで濡縁に視線を集中していると、内部床もいっしょに外へと浮遊してきませんか。

ここの天井は内部が水平で、ガラス欄間から外が斜めの軒天と言うことですね。ここも欄間ガラスはシンプルに収めていますね。無目が大きく視界をふさいでいるのは?

※13

※13敷地内にある伝統木造建物群が残されていて、京都の街を一望できる室です。

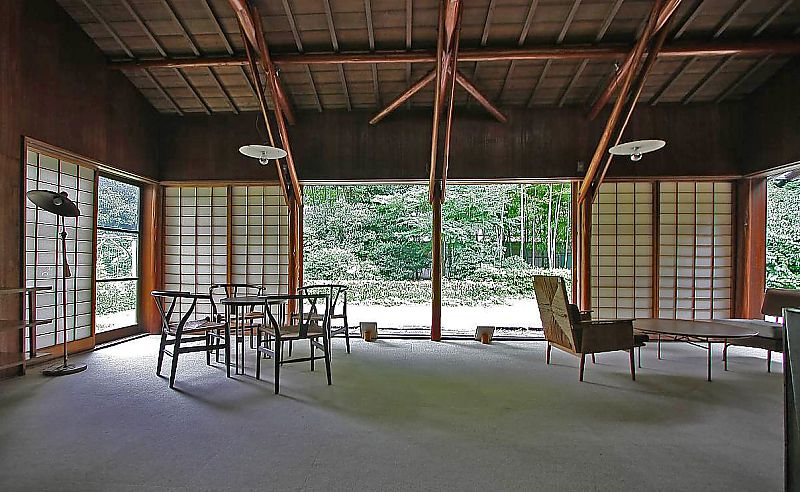

畳から濡れ縁へと、十分な奥行きを取れているので、また手摺がしっかりしているので床の浮遊感は起こりませんね。天井が水平で欄間の外に下がり壁があって、軒天井となっているのですね。和風の構成が良く分かる写真なので載せました。和風の仕様としては水平の天井・欄間・傾斜の軒天という構成なのですね。二階から景色を眺めるというのは何時でもあるのですね。

蛇足ながら、しかたがないですが、椅子座になっているのは和風の様式ではありませんね。視線の高さが椅子座と床座での違いが床の浮遊感の違いにも関係してくると思います。

(次に取り上げる丹下自邸では、床座を捨てがたいものと考えていることが解りました。写真からこのことが読めました。)

mirutake 2o21o9o1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回これ等のホテル建物の天井を見ていると、前々回取り上げた丹下自邸の天井を思い出します。

あらためて並べてみるとパーク ハイアット京都客室のシンプルさに気付かされます。欄間の省略、上枠隠し框と言う有りえないシンプルさです。

そこで浮かんでくるのは、この設計者は丹下自邸をよく研究していて、それを超えようとこれを作ったと思えてくるのでした。

天井が室内から一気に軒天井となるデザインは、丹下自邸から始まったようです。

いや傾斜の天井が外へと一気に流れていたのはレーモンド自邸からだったか。

書き始めると長くなってしまったので後は次回とします。

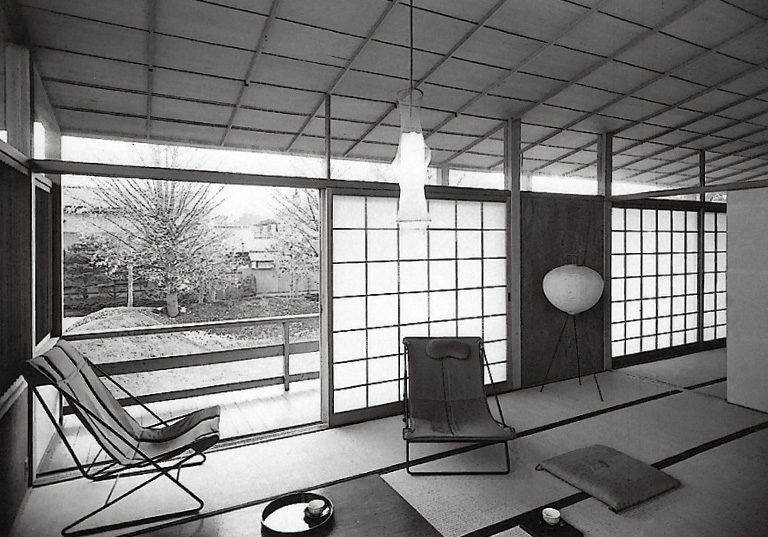

パーク ハイアット京都客室 右;丹下健三自邸(1953)居間から外を眺める

この写真で凄いと思うのはまずは天井ですね。

内部の天井が勾配そのままに、外部の軒天井になって行くのが大変良く分かる造りになってますね。こう言う造り方の初めてなんじゃないかなー。しかも内部用の竿縁天井なのに、そのまま外部の軒天井に続いていってしまうところですね。勿論そのために欄間がガラス一枚だけで枠も見当たらないという、秀逸な納まりのためにできた造り方ですね。ガラスを直接天井板に納めてしまった。従来の和風建築ではこの天井の単純明快な外への流れが見せられ無かったのです。それは天井廻り縁や欄間鴨居があったり、建具を入れたり、小壁が付いたりしてしまうので、天井面は内外がはっきり断絶するしかなかったのです。これを見事に解決したのが丹下自邸だったのです。

こうしてじっくり見ていると、やけに天井が軽快に浮いて見えてきました。竿縁天井で線が多いのに、天井全体が面構成になっているのが解ってきます。天井だけで一枚の面に見せることに成功していると思います。

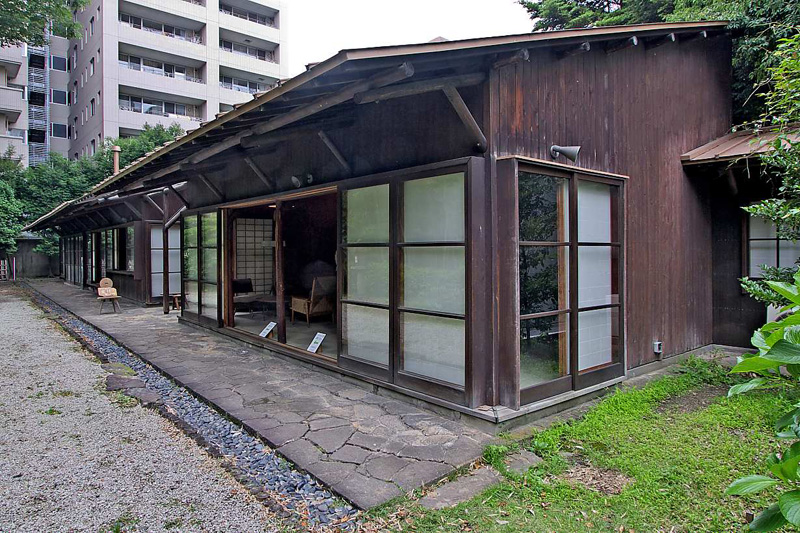

井上房一郎邸(1953)ですが、レーモンド自邸(1951)とそっくりに建てられました。

この角度から見ると、軒天井と室内の天井が一体ですね。ところが室内から見ると、下の写真のように下がり壁によってはっきり遮られて、外でどうなっているのかは解りません。この下がり壁をFIXガラスとしたのが丹下自邸ということですね。

では次回をお楽しみに。