今回は近代欧米の建築家達が恋い焦がれた=「和風の柱間の戸」と言う、大開口から縁側(バルコニー)へ、そして庭(海)への連続空間体感=「和風の室内から庭を眺める作法」を基準に、近代巨匠たちの住宅作品を見てゆこうとしています。この内外の関係を中心に見てゆくことで、各住宅作品の違いが良く良く分かるからです。この和風の作法を近代建築家達が、何処で、何処を、どのように近代洋風建築に置き換えできたのか?探って見たものです。ここを見てゆくことで、各作家の指向性の違いがはっきり分かってくるのでした。

女性建築家アイリーン・グレイのドキュメタリー/映画『アイリーン・グレイ 孤高のデザイナー』予告編

劇場公開日 2017年10月28日 YouTube

ル・コルビュジエとアイリーン 追憶のヴィラ 劇場公開日 2017年10月14日

映画。com 予告編動画

そして最初に近代建築作家として知らなかったアイリーン・グレイのE1027を紹介します。

最近知りましたが、ART VIVANT 1982で特集:アイリーン・グレイをやっていて、友人から見せてもらいました。そこで初めて知ったのですが、雑誌からはなかなか建築が捕まえられないでいました。

ところが今回アイリーングレイが2本の映画になったということがきっかけで、ネットで調べてみますと、解りやすい写真をたくさん見ることができました。そこから建築作品の指向性の違いが、コルビジェへの愛憎というテーマが、「室内から庭を眺める和風の作法」という観点からすぐイメージできたのでした。それは建築的にグレイのE1027とコルビジェのサボワ邸との居間が何処に開放されているか?の決定的な違いという所に思い当たるのでした。

そこで、まずはネットで集めた写真によってアイリーン・グレイの別荘 E1027(1929)を鑑賞してゆきましょう。

Restoration of Eileen Gray’s ground breaking villa E-1027

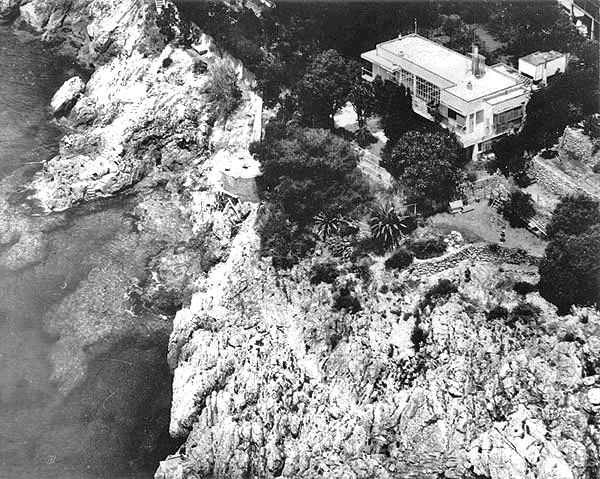

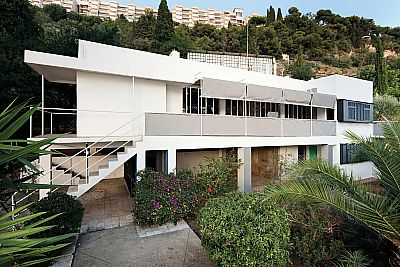

Restoration of Eileen Gray’s ground breaking villa E-1027ものすごいロケーションですね。カップマルタンにあるコルビジェの小屋(1952)の前に敷地があるのでした。勿論こちらの方が先に、そしてサボワ邸よりも先にできています。

これは庭前が崖になって海に開いているので、これなら居間の開口も思い切り開放できると言うことですね。

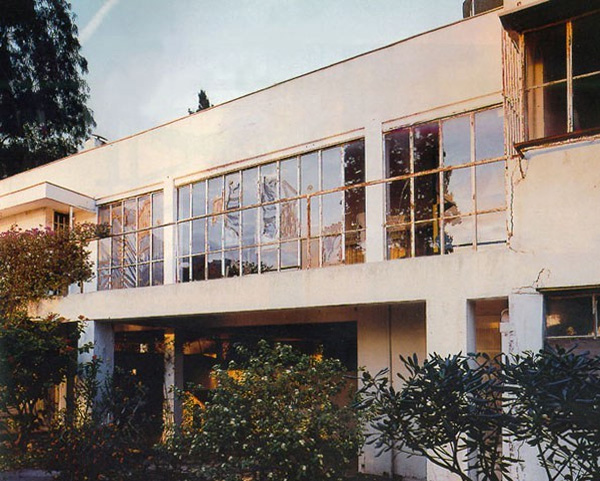

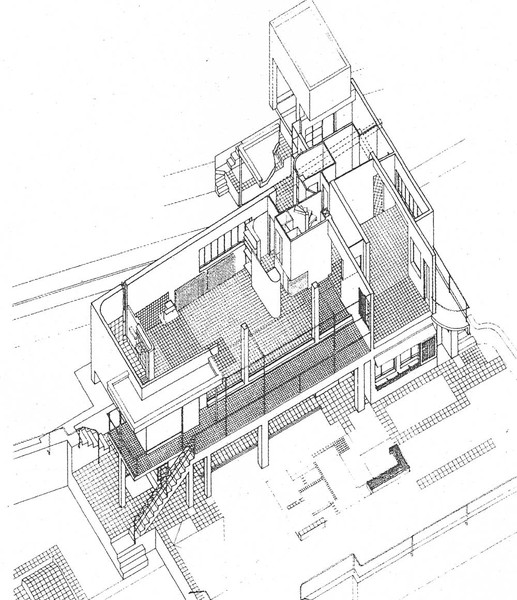

白い外壁、RCキューブデザイン、ピロティで持ち上げて階段からバルコニーへと単純に構成しています。コルの近代建築5原則の中で捕えようとしますが、それをそろえることや、そろってないことやに捕らわれることは意味ないです。手法の数を競うことになるからです。その手法が作品として生きていることが価値だからです。この写真には庇をかける丸鋼フレームが写っています。

Restoration of Eileen Gray’s ground breaking villa E-1027

Restoration of Eileen Gray’s ground breaking villa E-1027現代の事務所ビルを思わせる単純大開口のガラスファサードです。庇の丸鋼フレームは全くありませんね。初めはこの状態だったのですね。これがグレイ本来のデザインということなのでしょうか?後になって庇や手摺の覆いシートを付けたことが分かります。手摺も単純そのもの。縦子が柱間にしか入っていないのでは。(バルコニー支えの柱が変な位置だ。)

The Rise, The Fall and The Restoration of Villa E-1027 by Eileen Gray.

The Rise, The Fall and The Restoration of Villa E-1027 by Eileen Gray.庇と下がりと手摺壁位置にテント地のクロス張り。立面がコルの5原則の水平連続窓に見える。

The Rise, The Fall and The Restoration of Villa E-1027 by Eileen Gray.

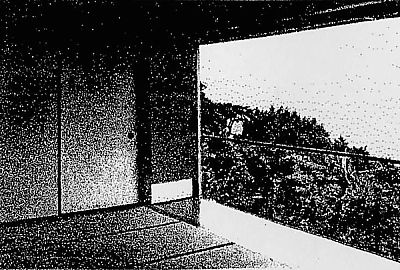

The Rise, The Fall and The Restoration of Villa E-1027 by Eileen Gray.ドキュメンタリー映画を見ました。家具デザインが主要な作品で、建築は住宅が3棟あって、E1027が出色の作品です。解説でインテリアが家具なのか壁なのか融合したデザインと言っていましたが、写真を見ながら無理に解読すると、右側の暖炉らしきものと壁が同じ仕上げで融合している。ピース敷きになっている黒い床タイルと壁タイルと、居間に置いたベット風のソファーの色合いが融合しているといいたいのでしょうか。右側の地図はグレイのオリジナル、左の壁画はコル。北側にも大きく折れ戸開口を開けて通風がとても良さそうです。(長椅子やソファーベットが置いてあります。リラックスする居間であることが分かりますね。)

庇クロスと壁面が400くらい隙間があり、ラフに作っているなー。結構広い2000以上ののバルコニー兼玄関、バルコニーアクセスになっている。

Emanuele Piccardo. Tre avventure nel sud della Francia

Emanuele Piccardo. Tre avventure nel sud della Francia柱間いっぱいの折れ戸ガラス開口。全開口になるから通風抜群。和風仕様を超えた。今のマンションでは定型だが、戦後日本の住宅公団も南面柱間開口付きバルコニー定型から始まったわけではないから、グレイは大英断だったことがわかる。

庇手摺のクロスがなく、和風と違って軒天井がないので、眺望解放感抜群なのが良く分かる。海が近いので暴風雨時は怖いかも。建具はガラスの折れ戸になっていて、全面開口となる。(タウトの日向別邸(1933)でも、居間の前は折れ戸の全面開口になっている。)この写真は当初案にて、庇がついていないがわかる。

居間から海を臨む、バルコニーの庇と手摺のクロスが大変良い感じですね。海への視線は遮られるが、居住性能は良くなっているでしょう。和風のシッカリした軒を作らないから、シッカリ日差しが遮れないことが良く分かる。気候のことは分からないが、冬季には庇無しの陽射し一杯が快適なのだろうか?

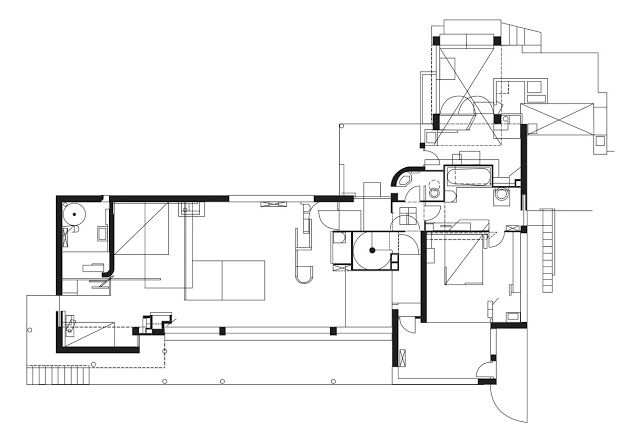

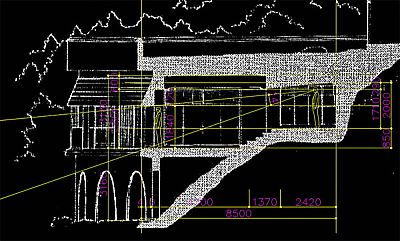

Plans, Elevations, and Sections

Plans, Elevations, and Sections バルコニーの突き当りはアトリエ、その上が寝室、その上が浴室。居間の左下が仮眠コーナー、その上が居間内シャワーコーナー。大胆にバルコニーを取っているのが分かる。和風の広縁と和室のPLANを見るようではないか。漆職人と親密だったのだから、和風への造詣が深かったはずだ。(それにしても寸法のある図面がない。作品に屏風とかBrick Screen (1922-1925)がある)

Restoration of Eileen Gray’s ground breaking villa E-1027

Restoration of Eileen Gray’s ground breaking villa E-1027 Plans, Elevations, and Sections

Plans, Elevations, and Sections アイリーン・グレイのE1027は3スパンに渡って居間の南側柱間が全開口となっています。開口の前は全バルコニーになっており、その手すりが簡単な丸鋼ですので視界が極めて良好となっています。解放感抜群で視線の誘導も水平方向に開放されている居間ということです。

---------------------------------------------------------------------------

近代初期住宅展望

これからは初期近代住宅をピックアップして内外開口の違いをチェックしてみます。

1923 グロピウス バウハウス ハウスアムホルン RC壁式構造 平屋ポツ窓

1923 ミース計画案「煉瓦造田園住宅」開放開口?

けんちく激写資料室 403

けんちく激写資料室 4031924 リートフェルト シュレーダー邸 レンガ造 1階はポツ窓 掃き出しは出入り口のみ

けんちく激写資料室 346

けんちく激写資料室 3461926 グロピウス バウハウス マイスターハウス

RC壁式構造 2階建 縦長窓 1階はポツ窓

1929 グレイ 別荘E1027 【RC柱梁構造 2階柱間開放開口】

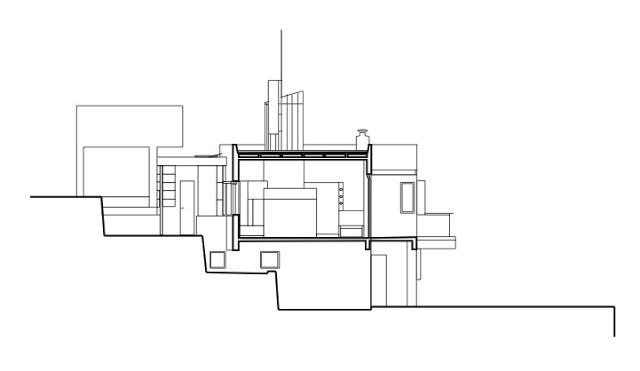

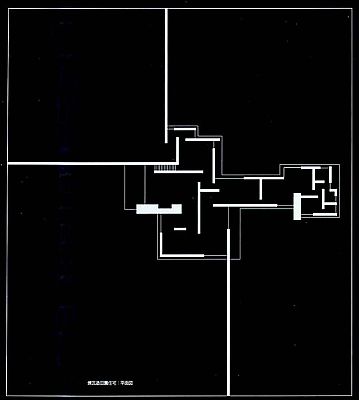

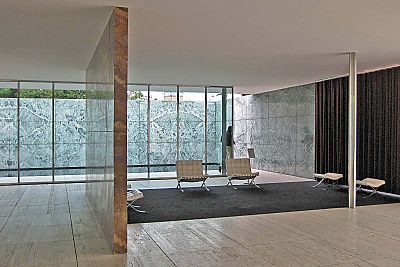

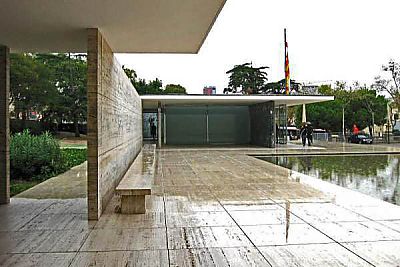

1929 ミース バルセロナパビリオン けんちく探訪 55 けんちく激写資料室 396

平屋大開口+中庭池閉鎖型 鉄骨造 非住宅

1930 ミース トゥーゲントハット邸 鉄骨造 【2階大開口開放絶壁型】

1931 ル・コルビュジェ サボワ邸 けんちく探訪 33 けんちく激写資料室 274

2階大開口+中庭閉鎖型 RC柱梁構造

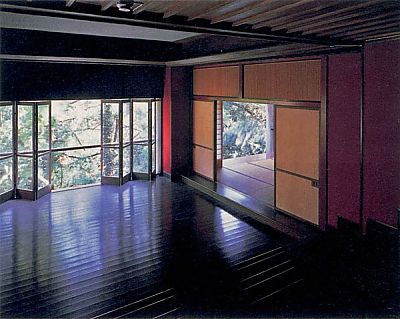

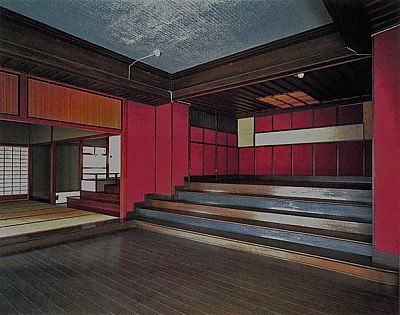

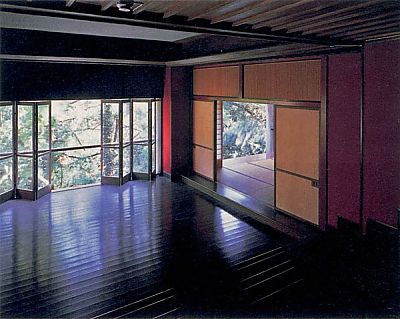

1933 タウト 旧日向別邸 半地下室インテリアデザイン けんちく探訪 59

【海に向かって室内奥から開口解放】

1936 ライト 落水荘 中庭半閉鎖型型 けんちく激写資料室 330

RC柱梁構造 掃き出し出入り口のみ

1938 アアルト マイレア邸 掃出し窓 けんちく激写資料室 333

1階居間大開口、庭に開放が中途半端型 開口内側に低い家具あり。

コの字型に囲まれた奥の開口。ヨーロッパではできなかった1階での掃出し大開口実現ではあった。

---------------------------------------------------------------------------

時系列で近代初期住宅の居間開口の開け方の違いが建築家ごとに良く分かることになった。

グロピウスは縦長大開口に興味がある。

リートフェルトは天井いっぱいの開口だが、意外に掃出し開口ではない。

西洋の憧れの庭への和風仕様大開口ランキングは?

1929 グレイ 別荘E1027 海への完全開放バルコニー型 90点 建設年順に並べてみると、グレイの開放性、海への床の広がりを生むバルコニーからの開放感が凄いのが分かる。

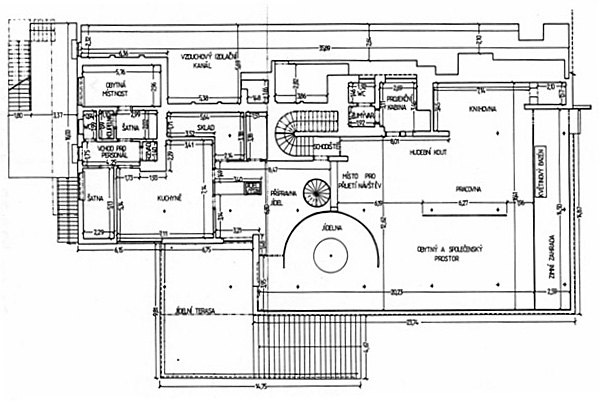

STUDIJNI DOKUMENTA?NI CENTRUM

STUDIJNI DOKUMENTA?NI CENTRUM1930 ミース トゥーゲントハット邸 崖地に開放絶壁型 50点 平面図の下が南西向き。居間の左側の円形壁が焦げ茶色の木製壁で、右側直線壁が有名なオニックス。居間庭側がガラスのコの字開口になっているが南東側は奥行き2000位の温室になっている。南西側大ガラスが電動で地下に降りて行って大解放となって外部と一体となる。そのため丸鋼の低い巾木位の高さのものと、SUS角鋼の手すりが室内についている。だから床は外へ伸びてゆかない。バルコニーもないので室内床の次は絶壁型の外となって恐怖感がある。ここが和風仕様ではありえないので大きく減点。ミースはこれに一切頓着していない。軒を出すことも含めてミースは和風から引き継がなかった。

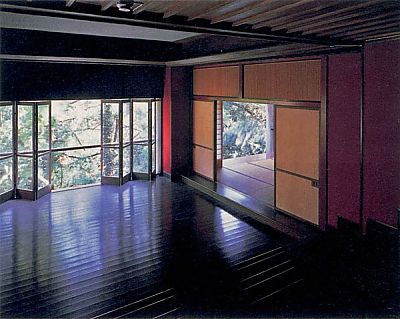

1933 タウト 旧日向別邸

海に向かって室内奥から絶壁開口解放 90点

和室は上段から縁側付き 100点

1938 アアルト マイレア邸 1階庭への掃出し窓 奥行600平板ブロック型 70点

選外

1931 ル・コルビュジェ サボワ邸 20点 2階大開口だが中庭閉鎖型

(こうやって内外開口の選択・概要をまとめるだけでも新しく見えてくるものがある。それも「室内から庭を見る和風の仕様」に視点を定めて見て行くことで、単純に各作品間の掴みができて、違いが分かりやすい作品解説となる。それゆえにこの一点評価批評は意味があるでしょう。これからこの一点を手掛かりに視点を増やしてゆく事ができるなら、複視点総合という事があるかもしれない。現時点でも1点だけの評価ではないですが。)

アイリーン・グレイ別荘E1027は1927年から1929年にかけて竣工したとされる。ル・コルビュジエ『サヴォア邸』は1929〜1931年竣工となっている。E1027の竣工年にサボワ邸の計画が始まったことになる。

別荘E1027は海に向かって2階居間が大開口を開けて、バルコニーが直接海に向かっている設計になっている。この建物は水平連続窓ではない。もちろん掃き出し「間の戸」(柱間に入る掃き出し窓)で、ガラス戸は折れ戸となっており、全面開口を設計意図としている。ここは和風より進化した開口仕様。内外段差のとても少ない感じだ。ガラス戸の作動範囲の居間側に段差がとってある。40ミリくらいか(写真図面では良く解らない。)この日本的な浮き上がった床が重畳してバルコニーから、海へと視線が浮遊するものとなっているはずだ。

近代初期において、このような和風の室内から外部庭(海)への視界の開放が実現可能となっているのはビックリするしかない。と言うのも次に取り上げるサボワ邸にしても、コルビジェの住宅の全計画を見渡した時(自信はないですが)に、この居間からバルコニーから庭へと、全面開口を実現した設計がないからだ。かろうじてサボワ邸が水平連続窓の閉じられた壁に囲まれた中庭に接して居間を開くことで、この和風の居間から中庭へと言う内外一体感を演出できた。しかしこれはグレイの別荘E1027の海への解放感とは比べ物にならない閉鎖感である。

またグレイの別荘E1027の写真を見ていて気になるのは、居間の南側に庇状に布状のものをかけているのは納得できる。庇が無いと直射光が強く当たりすぎるでしょう。和風様式でも大きな軒は安定した視野のために不可欠です。けれど手摺に布状の物を掛けているのは解せない。そう視界を著しく遮るからだ。やっぱり庭からの視線が気になったのだろうか?海からの反射光が眩しすぎたのだろうか?ここが減点でした。

この上下の布状の物で覆ってあるため、外観立面が水平連続窓に見えてしまっている。どうもそう見せたいらしい。

ヨーロッパの組積造の閉鎖した個室しか思いつかない居住意識では、中庭に出入り口のみが掃き出しで開くのが精一杯で、あとはポツ窓に限られる。グレイのように大開口を開けてしまうというのは、個室意識から言ったらあり得ないことですよね。サボワ邸の中庭への「間の戸」の掃き出し開口はよくやったというべきものだった。けれどその居間全面開口は中庭という閉鎖された空間に開いているからできるのだった。それでもその中庭は水平連続窓で適切には開放しているんだけど。これに比べたら別荘E1027の居間は海に向かってなんだけど、飛びぬけて解放された設計という事になる。これも勿論2階だからできた計画なわけで、近代住宅の居間を2階に持ってゆく特徴ですね。

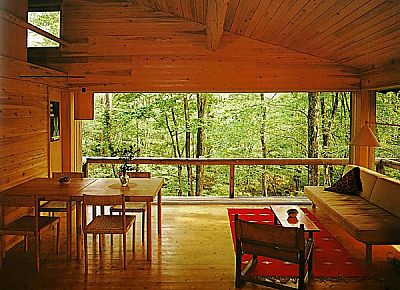

けんちく探訪 58 吉村順三の軽井沢

けんちく探訪 58 吉村順三の軽井沢日本の風土では庭への全面開放開口は1階でできてしまうものだと思われていたし、今もそう思われているかもしれない。しかし1962年になって日本の居住意識も変わった事が示された。吉村順三の軽井沢の山荘でヨーロッパ並みの都市化のプライバシー意識が始まり、1階では「間の戸」を開くことができない時が来たことを告げたのだった。吉村は2階に上がって見て、居間の開口が成功したと言っている。これは落ち着いてプライバシーが保たれたまま、庭を見る浮遊意識が2階でないと不可能になっていることの表明だった。ぎりぎりの条件で設計しており、バルコニーはそこに立ったり使ったりするものではなく、直下を見ないで済むためのもので、床が外部に向かって水平に広がりを持つためで、視界が浮遊してゆくために最低限必要なものだった。

ヨーロッパの建築家たちは日本の柱梁構造や、「間の戸」という日本の開口の開放性、それが庭へと解放されてゆく全面開放開口設定に羨望の眼差しを送っていた。誰がこれを実現できるのかという無意識でしのぎを削っていたと言うことだ。この庭への全面開放されてゆく設定はアイリーン・グレイの別荘E1027が最初だった。だからコルビジェは嫉妬した。自分にできないことをやられてしまった。

ここでもタウトの旧日向別邸(1933)を思い出す。サボワ邸に遅れること2年、アイリーン・グレイ別荘E1027に遅れること4年です。

崖地でプライバシーがかなり良いという事であっても、和風の居間からの「間の戸」をタウトの高度な上段の間からのアレンジと、実現した手腕をもっともっと評価すべきだと思う。タウトの和風理解がコルビジェのサボワ邸を超えていたこと、日本での実現とはいえ、これが可能であることを十分理解していた先進性と言うべきだ。私たちには和風の室内から縁側から庭へという視線の設計があまりに当然で、その内実の意味を取り出すことができない自体に至っていると考えてしまう。だからタウトの旧日向別邸での先進は理解できていないという事なのではないかと。

空と海の間に浮かぶ美しい空間『ウォーターバルコニー』

空と海の間に浮かぶ美しい空間『ウォーターバルコニー』旧日向別邸の和室側の畳から縁側から海へと言う設定は隈研吾が水/ガラスの客室でやっている。方やフィックスガラスで方や手摺すらない絶壁仕様だが。和風の縁側から空中に飛び出してゆく浮遊感をタウトは決定的に捕らえていたのだという事が分かる。だから現代の旅館の先進性の面白さとして、隈研吾はフィックスガラスを入れて、設定はタウトそのまま採用したのだ。現代建築でホテル・旅館の窓からの浮遊性は1995年 水 / ガラス(ATAMI 海峯楼)が最初でしょうか。2016星のや東京がこれに続いていることは確からしく思われる。

これを見てもタウトの先進性がよく解るのだが、私たちにはまだよく見えていなかったし、旧日向別邸の解読はまだこれからなのだと思う。隈研吾の解読も直感的に「補助線」と言えたが、何がどう補助線となっているのかは全く分からない。解読内容は伏せて、実施だけやったという事と思える。

けんちく探訪 59 タウト 旧日向別邸

けんちく探訪 59 タウト 旧日向別邸補助線ではなく、補助面だった。

タウトは旧日向別邸で和風の室内のまた奥から見る庭を極めようとした。それには上段の間というアールコーブを作って、快適に守られた部分から見るのがよりよいのではないかと。そもそも和風の室内から庭を見る設定には外に出てしまったら得られない安定した視界を約束してくれる設定なのだ。日本では芝が湿っているとか、雨が多いとか、室内では素足になっているとか、だから室内で庭を眺めようという事になったのだろう。(地域的、風土的、生活習慣的)それら和風の条件からもっと安定した状態を作るにはアールコーブの室を作って、通常の和風より以上の守られた領域を作ったのだ。そのうえで上段の間から=奥まった暗がりから額縁効果で矩形に切り取られた陽光の輝く海を見ることができると。開口の開閉方法はタウトは(グレイと同じように)ドイツから取り寄せたヒンジを使って、ガラスの折れ戸で全面開放としている。

雲龍院(泉涌寺別院)の庭園と御朱印

雲龍院(泉涌寺別院)の庭園と御朱印またその当時の日本の住宅では当たり前だが、縁側や書見台など床面が天空光で良く光っているのを発見した。これは上段の間という高いところからだと余計光ってよく見えることもわかった。この光る床の輝きを見ていると、室内のこの輝きと、外に見える海の輝きとが同じ輝きと思って見えてくるのでした。そう室内と外部とが連続した一体のものとして関係づけられ感じられるようになるのだった。これが一つの補助面の発見。そしてより効果的に床が光るように、天井も乱反射するかのように、居間の天井は明るいものにしよう。これが二つ目の補助面だった。この3者の光る面が相乗効果を上げて、より乱反射する空間が表れるだろうか。外とも内とも知覚が弱まって、意識は浮遊するだろうか、ケーニヒスベルクの海へと。

補

室内から庭を見る和風の仕様は大きな軒天井によって天空光の眩しさを遮って良好な視界を作る。

そこに光る床が補助面になって外の光る庭(それは白砂や苔むした光る緑だろうか。はたまた海だったり、川だったり池だったりするだろう。)これは室内から見ているから、室内の床が光っている補助面が見える。

水/ガラスの食堂は建物の外に池を作ってこれを補助面として海の輝きに関係づけている。

また天井面が和風の仕様のように軒天井の暗がりではない。あまりに輝きすぎる輝く面を取り揃えている。これは和風仕様とは正反対の表現ではないだろうか。やはりこれは葛西臨海公園水族園からきていると見たほうが適切と思うのでした。

隈研吾 水/ガラス(google)

隈研吾 水/ガラス(google)ミースのブルノのトゥーゲントハット邸(1930年 チェコスロヴァキア)は南下がりの崖斜面を利用した。ここに大ガラスの特大開口を付けた居間を作ったのだった。これと和風仕様とは何が違うのか?そう縁側に当たるものが無いのだ。今の絨毯からいきなり外部の絶壁が見えてしまう仕様になっているのです。ここに軽井沢の山荘のような濡れ縁バルコニーか、デヤング美術館のような簡単なキャットウォークとかが付いたら、直下を見ることがないから、怖い感じがないどころか、水平方向に視線を誘導することになるので、景色が見やすい仕様となり、景色を遊ぶ、視線が浮遊することになった。。

ミースのブルノ トゥーゲントハット邸 1930

ミースのブルノ トゥーゲントハット邸 1930また グレイの別荘E1027と同じで庇の無かったのを後から付けていて、和風の仕様である軒天井についての理解がないことが分かる。庇が付けばより安定した室内からの視界が約束されるのに。これらのことは西洋の伝統にない、和風の室内から眺める伝統がある私たちだから指摘できることで、近代初期には特に考慮できなかったのは当然で、矩形のボリュームを構成するフォルマリズムならではのデザイン優先だった。

2o1711o7 mirutake