旧日向別邸 見学してきました。あまりに発見が多義にわたってしまい、文章が拡散してしまうので、今回は要点整理も込めて箇条書き風で書くこととしました。

1.住宅形式の和洋折衷期

いきなりですがこんなところから始まります。

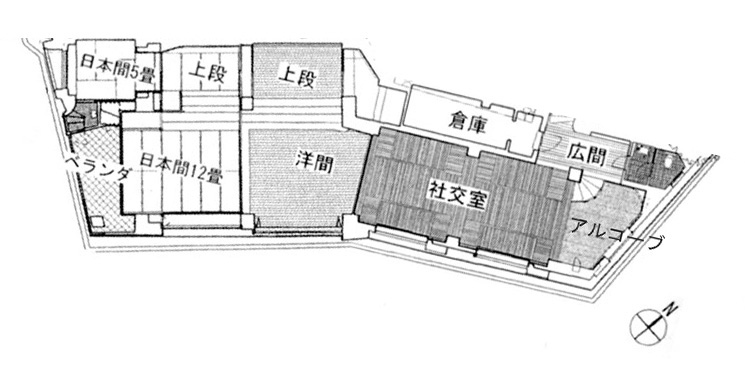

それは明治期から始まった。世の中を推進する者たちにとっては、遅れた和風の床座生活を止めて、先進国並みの椅子座生活を推進する国家意志があった。これに対し実生活として逃れられない和風の畳の生活があり、建築家たちの葛藤があった。今回の旧日向別邸の属する昭和初期には、和洋折衷という形での二つの方向があった。一室の空間に畳の場と椅子の場を融合しようとする建築家達の試みがあり、方や洋間は応接室や書斎として一部屋取ればよいのだという、生活部分は畳の床座という一般生活者としての割り切った選択があったのでした。

2.一室の中に床座と椅子座を融合

聴竹居は和風アールヌーボーとして語られ、外観は洋風大壁、内観は和風を基調に独自の優れたデザインを展開している。

また内部居間では一室の中に畳の床座と椅子座とを置きながら、視線高さを合わせるという課題に挑戦したのだった。聴竹居の板張り洋間の居間では椅子座に対応するとともに、付属する畳3畳の床が350ほど上がっており、それぞれの視線が同じ高さになるように設えられている。一室の中に板張りの椅子座の部分と、床を上げた畳の床座部分を同在させて、畳の生活者と椅子の生活者の視線を揃えて関係を調和させようとしたのだった。このことは聴竹居では比較的よく知られているのと、先行例として取り上げ、日向別邸理解の助けとなると思われた。

※聴竹居

※聴竹居 食堂の円弧の開口から三畳の間と居間の椅子座の家具を見る

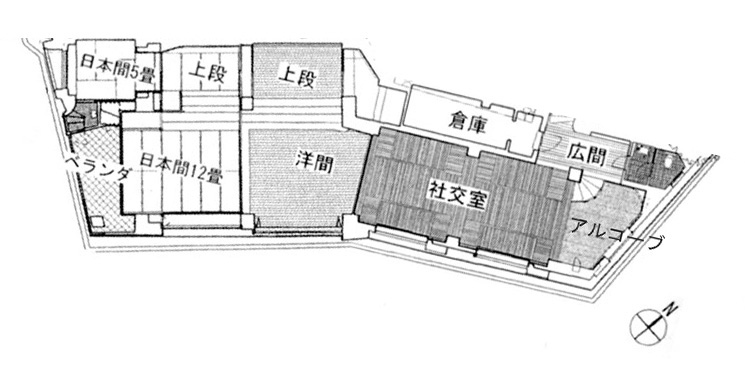

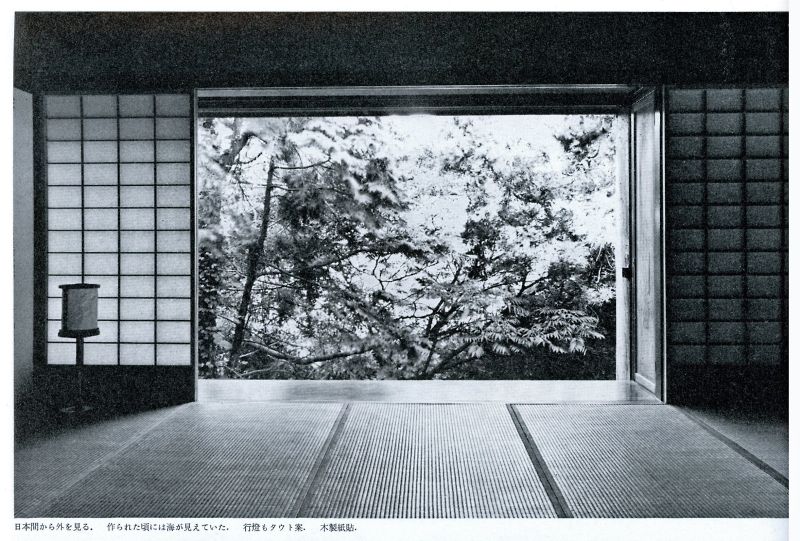

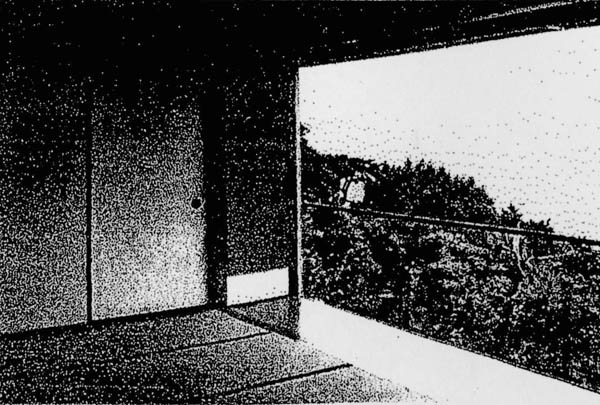

旧日向別邸 渡辺仁 上屋の居間

左側食堂部に当たる椅子座家具と上段(三畳)

聴竹居と同じことが渡辺仁の日向別邸上屋でも試みられていた。

その居間も板敷きの広がりの中央に3畳ほどの畳の場があって、およそ300ほど上げられており「上段」と名付けられていた。これは前段の聴竹居で説明した畳の場と板敷きの椅子座との視線の高さを揃えた仕様と同じだ。

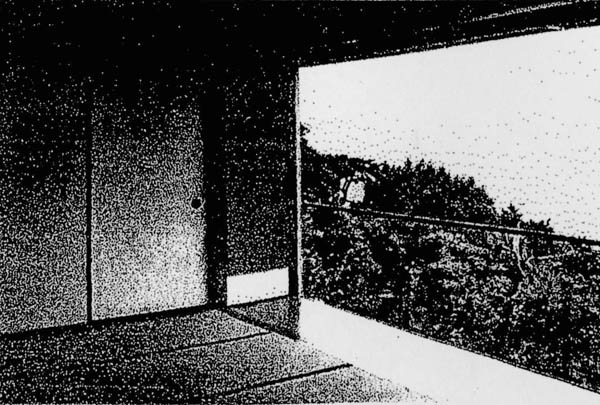

それとともにこの居間では、床が上げられた畳の部分で、海を眺める場として設えられているのだ。それは和風の室内から眺める庭の作法を、もっと奥から眺める仕様がここに表れている。(見学時に案内者から畳に腰かけて、庭を見るのですと教えられた。)そう開口部の額縁効果を狙った、絵のような風景=芝生や塀や海やを眺める設定なのだった。これから説明するのだが、タウトの地下インテリアの設計でも、このことが多義にわたって試みられている。地下では海そのものの見せ方の多様さがテーマとなっているのだった。

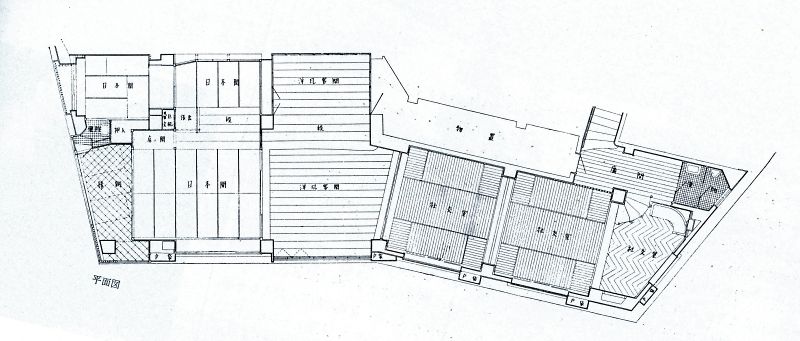

旧日向別邸 渡辺仁設計上屋外観

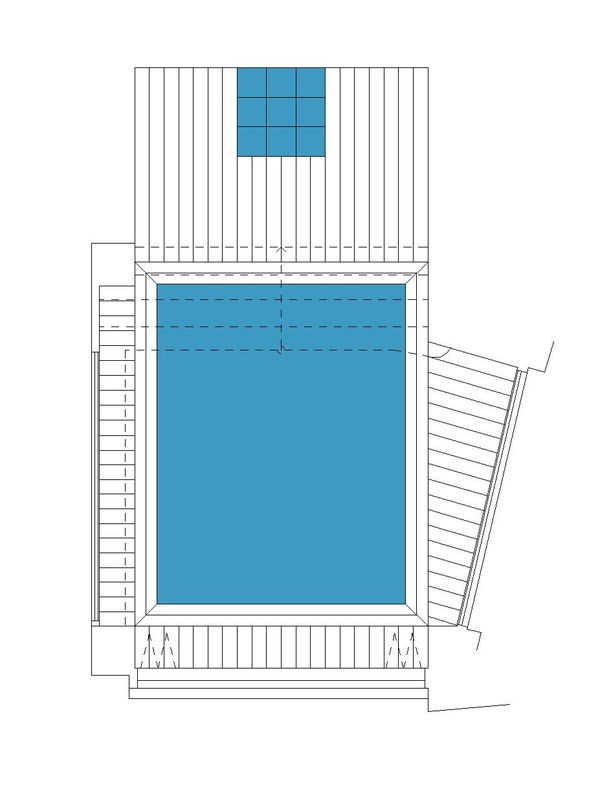

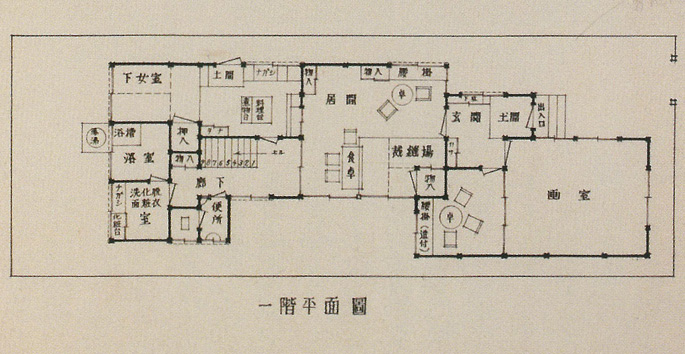

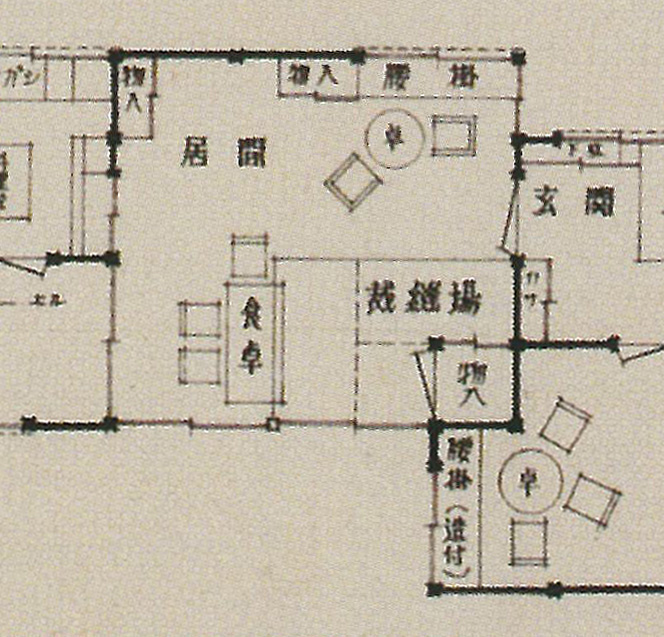

渡辺仁設計の日向別邸上屋平面図を見ると、居間の板張り領域中央に3畳ほどの畳の床が高くなった部分が作られ、この部分には「上段」と書かれている。今までは此の上屋とタウト設計の地下インテリア部分との関係は指摘されてこなかった。が、この上屋の「上段」と、地下の「上段」とは同じ室名が書かれている。この意味を考えてみると、そこには日本の住宅史上の位置、明治期の和洋別館型から、大正期の和洋一棟期から、そして昭和初期の和洋折衷期の課題を、ここ日向別邸上屋でも地下インテリアでも、抱えて答えられていたことが分かってきた。

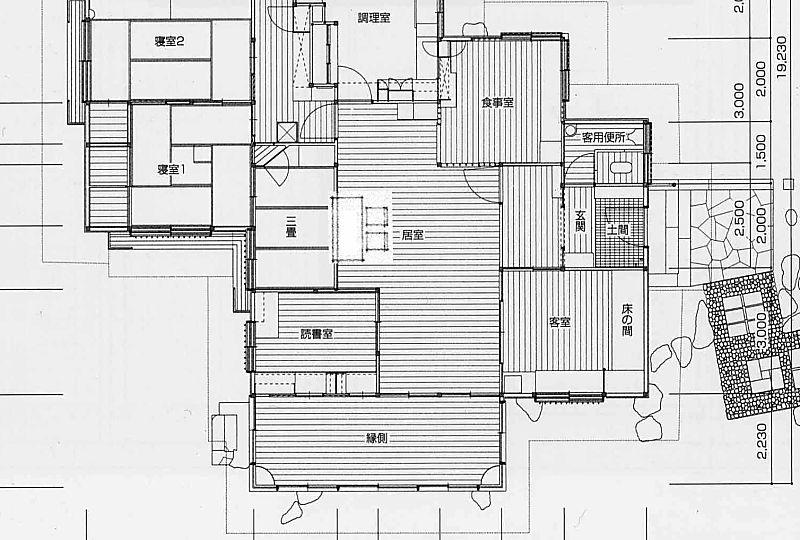

旧日向別邸 上屋と地下 平面図

3.タウトの床座と椅子座の多様な視線高さ調整

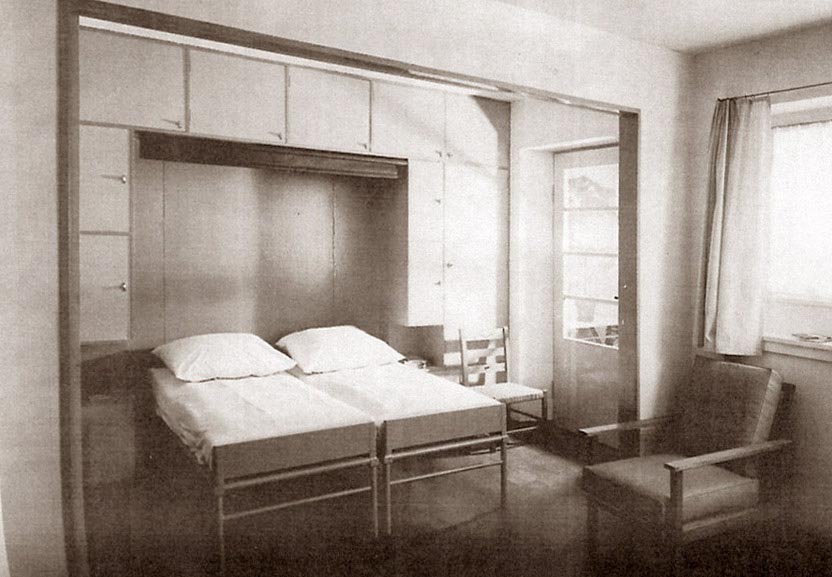

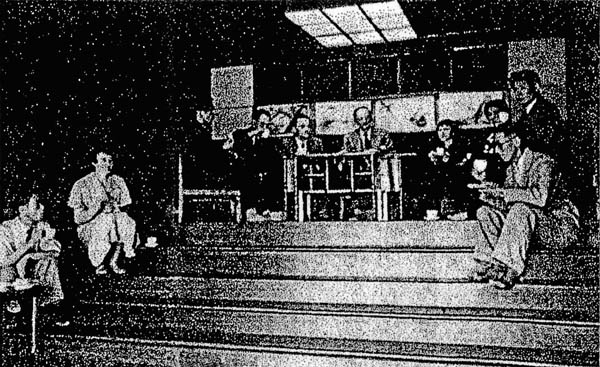

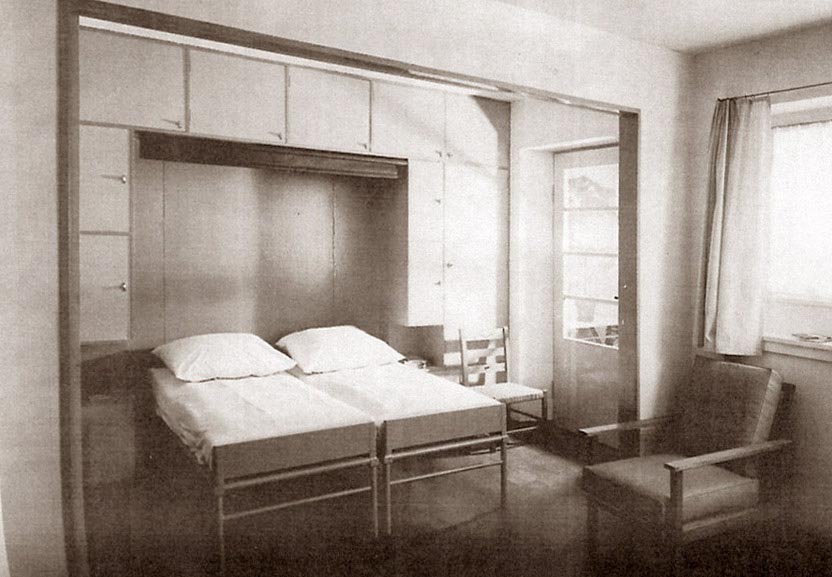

タウトの地下インテリア設計に表れた「上段」でも日本の住宅史からの課題=視線高さ調整ゆえの段差と言う課題が含まれている。ただタウトの和室と洋間は200位の段差に止まっているが、ここでは聴竹居の居間椅子ではなく、ソファー椅子が前提されているようだ。(最近見つけたHPで、タウトの洋間に据えられている藤椅子は座が低いのでした。下写真)またタウトたちが仲間と上段から5段の階段に集う下写真を見ると、上段にあるタウトたちが座っているソファー椅子の座がやけに低いことが分かる。下の写真に見るように、洋間下段でも座の低いソファー椅子が使われている。そこでこれは200位上がった和室と視線を揃えるソファー椅子ともとれる。その椅子の座の低いところでは200位か。そこでここに、ソファー椅子自体の座を下げるという試みをここに見ることができるのではないか。

私たちの視点では、明治以来椅子座が全社会的に推進されてきたように見えるが、そうではなかった。特に当時建築家たちが提出しているのは、洋と和の融合や、聴竹居に見る和の利点の確保だったりする。その一環として見てとれるタウトのこの地下インテリアは、聴竹居の次なる多様な在り方を提出している。そのひとつが和室床座の低さに着目した、座の低い洋家具がここに試されている。下に掲載した写真には座の低い籐のソファーが見えるし、上段正面の写真にもタウトたちが座っている「やけに」座の低い椅子が見えるのでした。ここには和に合わせた座の低い洋家具を作っているということではないか?と思われるのでした。これが旧日向別邸の和と洋のせめぎあう=床座と椅子座の明治以来の住宅史での位置付けであり、洋家具の低さが聴竹居の次なる試みであることを示しているのではないか。

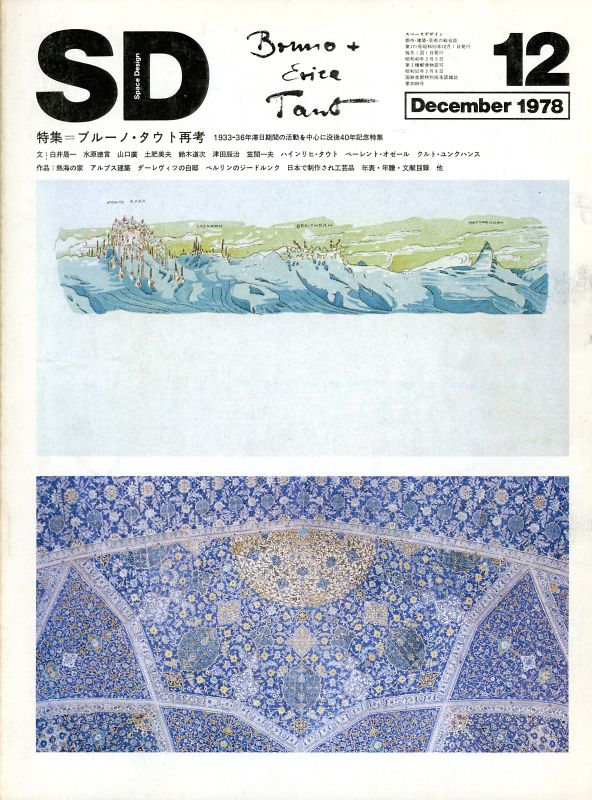

「和風住宅」編集日記 ブルーノ・タウト「日向別邸」

「和風住宅」編集日記 ブルーノ・タウト「日向別邸」

ここでのタウトの日本住宅史への参画は、先ずは5段に込められた多様な視線の高さに着目していたと思えるのでした。住宅史での視線高さと言うテーマの時代に、精一杯答えた=洋の椅子の座を低くするという対応もあると、それをタウトは表現へと結びつけたと思えるのでした。それは近代建築家達のリラックスを目指した、寝そべる椅子への多様化を私たちは知っている。それは和風の床座への憧れもあったと思うのでした。

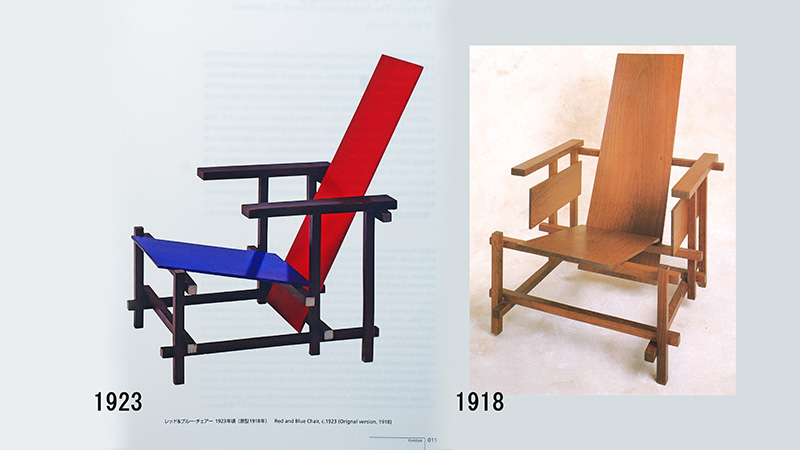

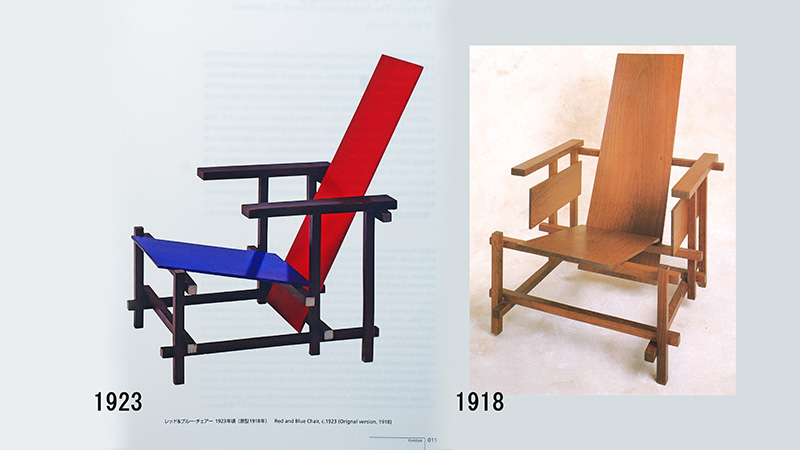

ここで座の一番低いと思われるレッド&ブルーチェアーを見てみましょう。座の一番低いところで220

(mm)位、正面の座は325位です。タウトの低い座の椅子は全体が200位と思われます。タウトはレッド&ブルーも知っていますから、これを意識して作っている筈です。(タウトはシュレーダー邸を訪れているらしい。シュレーダー夫人をインタビューした本に「ガラスの家」の建築家がきたと書かれている。)ちなみにミースのバルセロナチェアーは座の低いところが高さ360正面が高さ470となっています。

左から:レッド&ブルーチェアー 中:着色する前のレッド&ブルーチェアー原型 左:バルセロナチェアー1929

4.洋間下段から五段、上段から海への視界

またここでは洋間下段での、また社交室でのダンスをする等立っている人との視線の調整としても考えられており、上段への5段の階段高さが視線の多様性として生かせているのだと思うのでした。

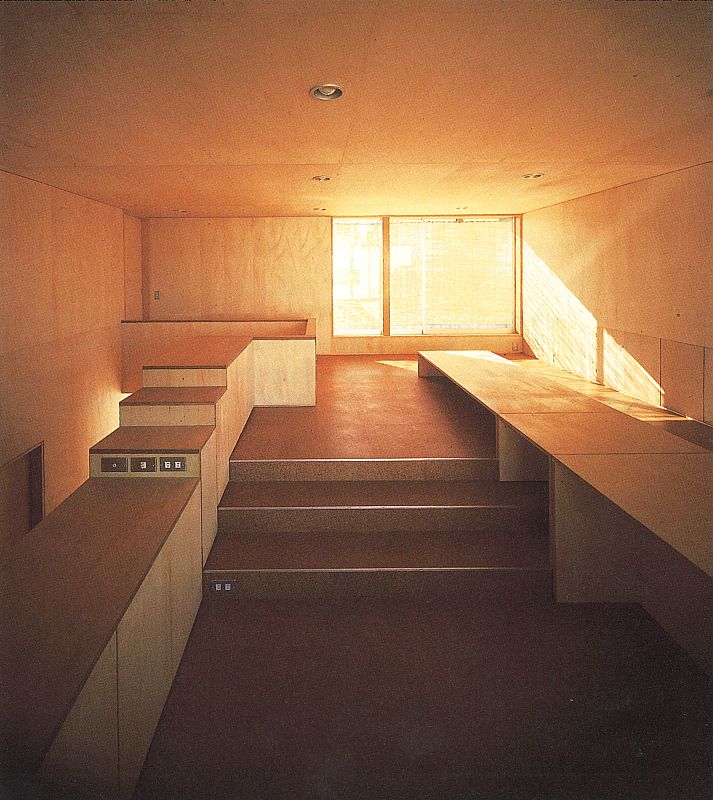

地下洋間下段と上段 ※1撮影;三沢 博昭 (1944-2009)

左:建具は木製折戸で両端に収納=全開口になる 右*5段と上段(の間)青い天井と上段の照明が見える

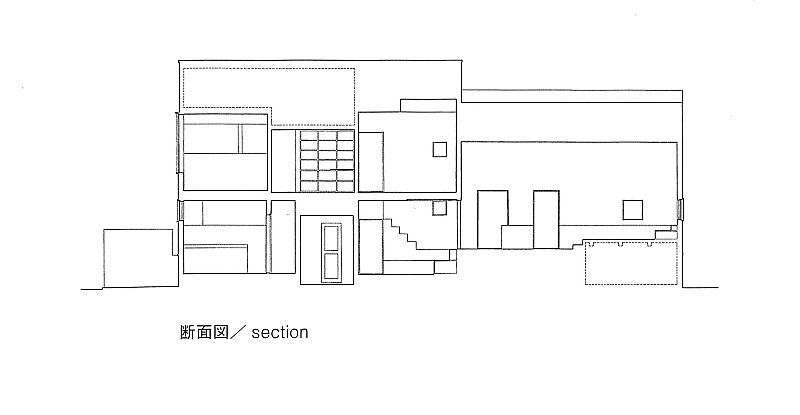

タウトは上屋の庭を作る為にできてしまった半地下RC躯体に、接客のたの別室のインテリアデザインを任された。

そこでタウトはRC構造躯体から規制された室段差を、有意味なもの=表現へと結び付けることを考えた。当初のRC躯体では洋間と上段はRC壁で仕切られていた。これを取ることで洋間と上段を一体の室空間とした。その結果が、室内から見る海(洋間)と言う常識から、もっと奥から、そして高いところからも見る海(上段)へと展開したのだった。

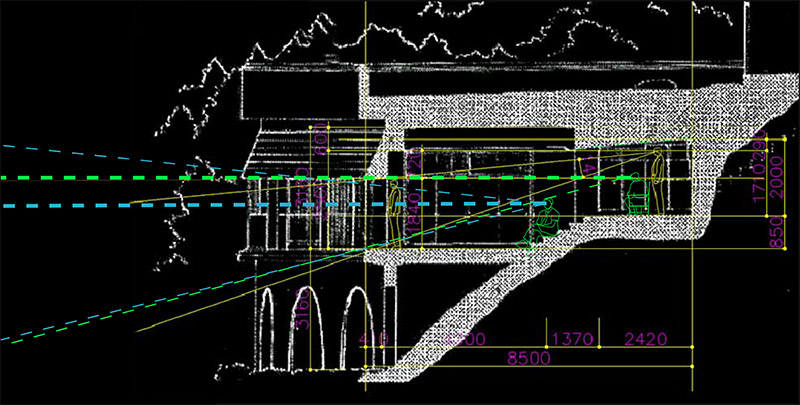

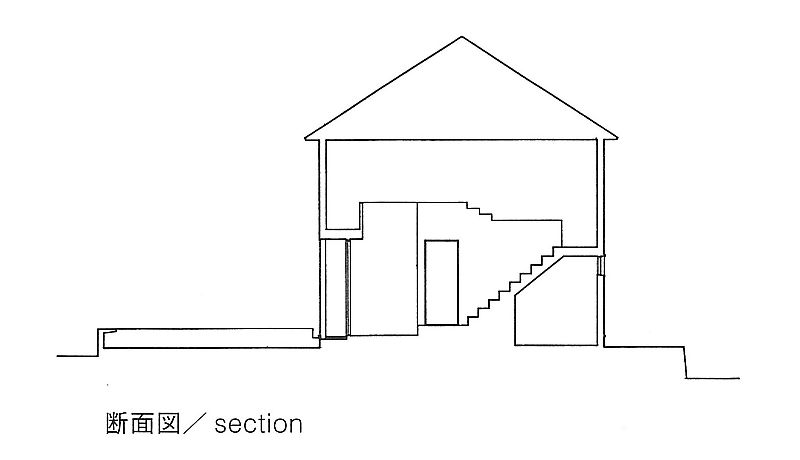

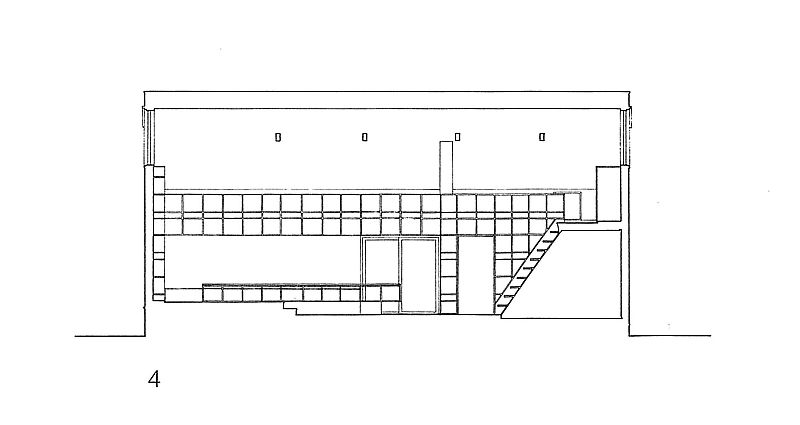

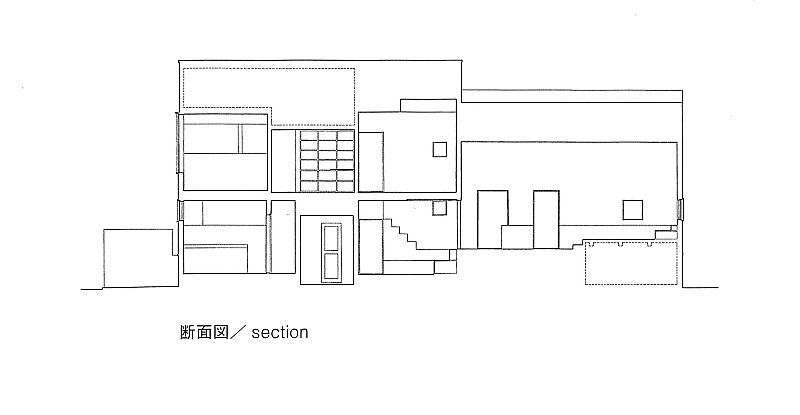

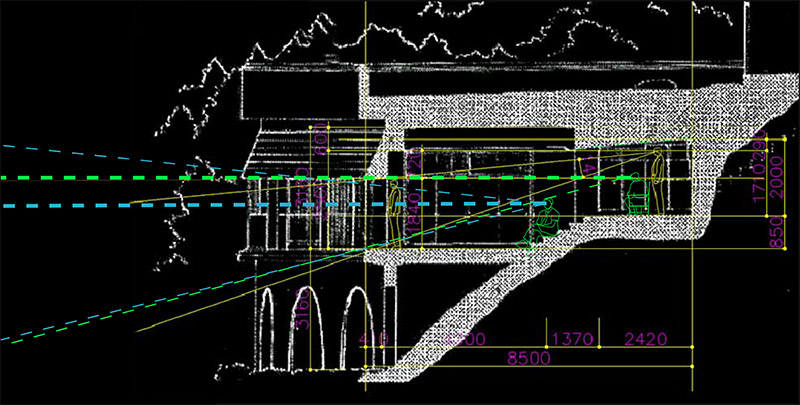

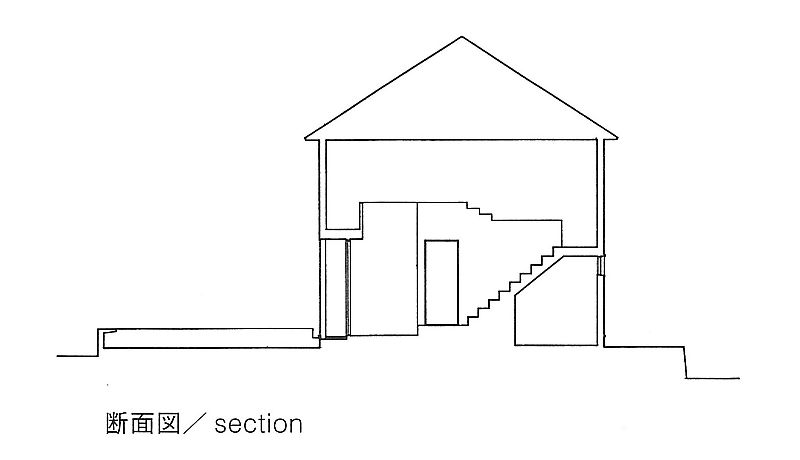

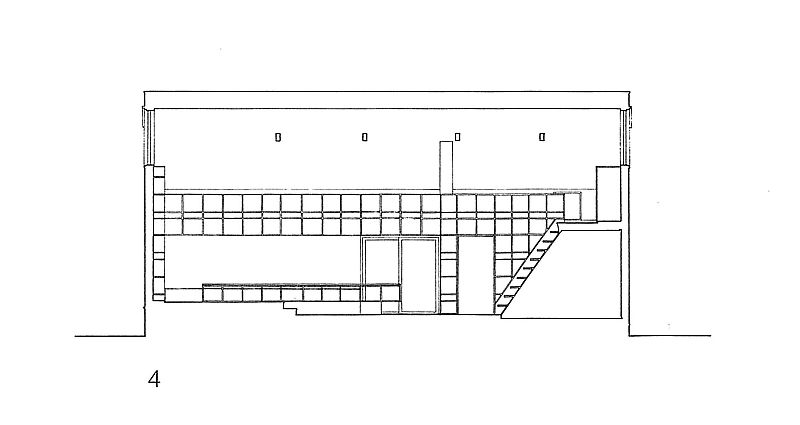

日向別邸地下 洋間下段と上段 断面図

左側が海 下段からの視線(額縁開口上端1/3くらい)と上段からの視線(額縁開口上端に一致)

ここでタウトの成したことは、まずは洋間下段から眺める暗闇の中に表れる額縁効果の海の眺め。

それが洋間下段から眺めながら徐々に段を上がって行くことで、上段までの海の見え方の変化ということをテーマに据えている。それは正確に言うなら、下段から見る額縁開口では水平線が額縁開口上端1/3くらいに見えるが、徐々に段を上がることで水平線が額縁の上部に上がって、最後の上段からは「輝く海だけが額縁開口いっぱいとなる」という設計になっているのだ。

これは洋間部も和室部も共に階段状にし、上段を設けた意味はここにあると思う。輝く海だけを開口いっぱいに受け止めたいと。(現在実際には隣の樹木が成長して輝く海の視界はほとんど遮られてしまっている。おまけに上段には上がれないのでこのことは確認はできないが、想像はできる。上段に上がると海の下の方=近景が入ってくることになる。正に輝く波が見えてくることになる。けれど現在は樹木の影だ。)

上屋からの海の写真を切り取り想定視界を作成 水平線に初島が見える

左写真 洋間下段からの視界:水平線が額縁開口上端1/3くらいにある。 右写真 上段からの視界:水平線が上端に一致し、開口いっぱいの海の輝きが見える。

5.上段が室内で洋間下段が外部という物語性か?

そして洋間では奥上段から見るに加えて考えられた。上段の天井が海側に1/10勾配で下がっており、竿縁天井ながら、軒天井の垂木を表しているように思う。それは洋間下段の天井が白色漆喰塗としてあり、その3方周りを600幅内外(RCの梁型か)くらいの竿縁天井が廻っている。これもまた軒天井とイメージするなら、中央の白い天井は中庭の天空を意味する物語性を作っていると思う。そうすると外部となった洋間下段のこの床の輝きは、池の輝きを意味させ、海の輝きへと接続させていることになるのでないでしょうか。

日向別邸地下 上段洋間下段 天井伏図 竿縁天井(軒天井)に囲まれている白い天井(天空と言う物語性)

そもそもこの日向別邸でのタウトの主張の主点は以下にあるのではないか。

上段から開口を眺めると、洋間下段の床板が光っているのが分かる。この床の輝きと、額縁開口いっぱいに海が輝いているのとが、互いに呼び合っているのを感じる。そう上段に上がることは洋間下段の床の輝きがはっきりわかり、開口いっぱいとなった海の輝きへとつながり、海と洋間との一体感を作ることができるのだった。

またこの上段と洋間下段だけの空間とするように左右の襖を締め切ると、海の輝きに集中する額縁効果が最も生かされた空間となる。

逆にこの洋間下段と社交室と日本間の襖を全部開放すると、各室の開口ながら、パノラマのようなつながり効果も生んでいる。

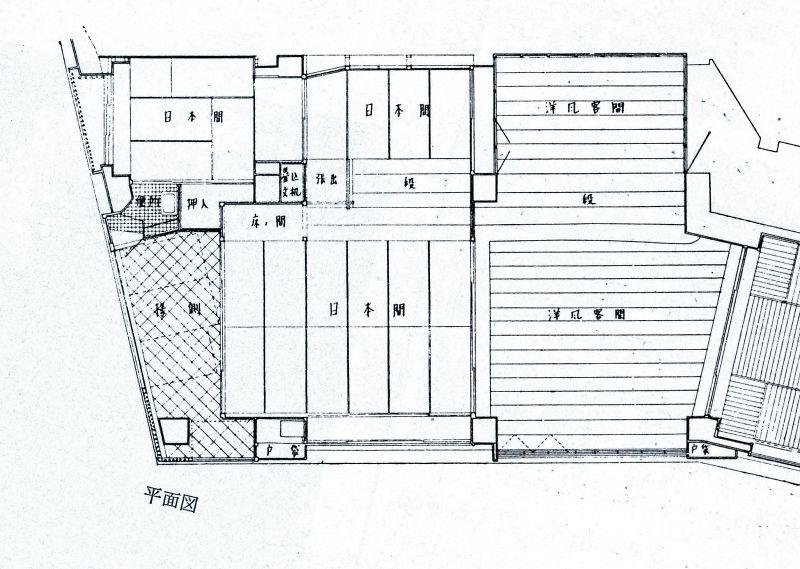

6.古書院を模した和室

日本間の上段の作り、そして長押を設けない古風な様式、長欄間となっている(これらはタウトの賛美した桂離宮の古書院からきているようだ。)。

※10

旧日向別邸保存会ホームページ より

床の間の落とし掛けが内法と同じ高さに廻っている。日本間の海側開口には縁側様の板敷きが定型どうり設えられている。これは日本間の庭へと浮遊する視線を導く常道セオリーを守ったと思われる。蛇足ながら、この縁に腰掛けると、ちょうど足を置く高さにコンクリートの床が200ミリ幅ほど付いているのだった。

和室縁側様板敷き付き(2012頃の配布パンフより)

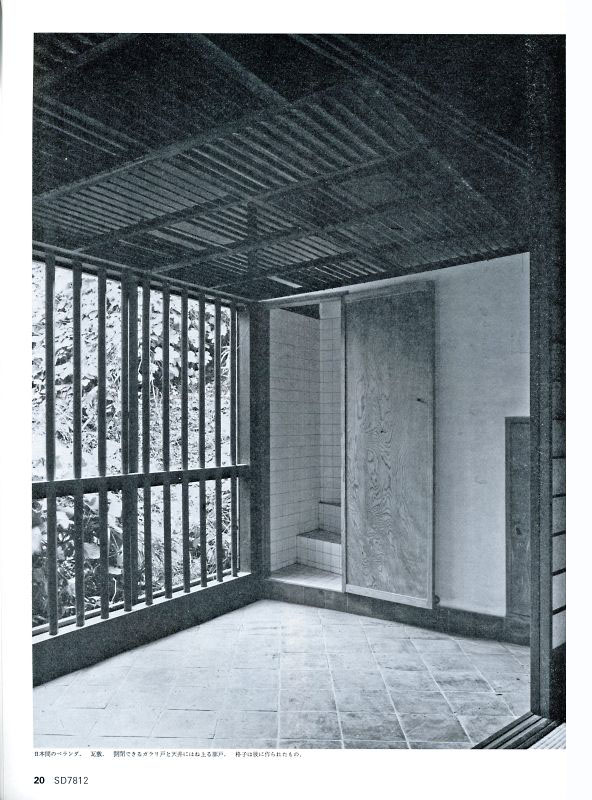

地下インテリア全体を眺めてみると、アルコーブ竹の間(上屋からの階段から少し迂回させてから降りる階段と竹の手すり。壁に割竹が密に張られている(桂離宮の竹垣を壁に))、社交室ダンスの間(壁と天井に桐の木が使われている。)、洋間上段下段=海を見る間、和風海を見る間、付属するベランダに蔀戸風ガラリ戸。という全体は時間と地域性との構成の中心として、洋間を位置付けたということだろうか?まだ良く分からない

旧日向別邸保存会ホームページ

旧日向別邸保存会ホームページ

このアルコーブと言う室名からしても、右の写真の設えが当初の状態と言うことのようだ。

2o180107 mirutake

※1

ブルーノ・タウト 1880‐1938 [単行本] マンフレッド シュパイデル (著), セゾン美術館 , Manfred Speidel (原著) 中古品の出品:13 ¥445より

-------

補足-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

繰り返しになるところもあるが少し詳細に見てゆきたい。

アルコーブ室の壁の割り竹(20ミリ幅くらい)張りは節の左右への出っ張り優先で、節のぶつかる相手の竹を欠き込んだものだった。これは桂離宮の割竹(幅大)張りの垣も同じ仕様になっている。

桂離宮 表門と竹垣

社交室に吊り下げられた電球はi一列50個くらいで100ワットとすると直列つなぎなので2ボルト/個と言うことになって、ホタルのような光かただったのではないか、と解説のおじさんが言っていた。すごい、そう想う、見学者みんなが頷いた。こんなに電球が多いと明る過ぎるのではないかと思っていたが、そうだったか。

タウトが撮ったニッポン

タウトが撮ったニッポン 酒井 道夫、 沢 良子 (2007/2) 武蔵野美術大学出版局 ¥ 1,890 単行本

天井や壁の腰壁に桐板が使われていて、小口がそのまま切りっぱなしで使われていた。もっと接近してみてくるんだった。

床もモザイク張りと言っていたものはとても簡素なものだった。縁甲板を長さ900位の物にし、いろんな方向に張ったという感じで、質素なものだった。全体にとても渋いものだった。

上段の間から広間の床は光り輝いていた。窓前に立てば海は近い。それは半逆光ながら額縁開口から見る海は光っていた。窓前に立てば海は近い。波がゆったりとうねっているのが見える。確かに木々が生い茂っていたが、その木々の間から海のうねりは見える。

和風の室内から庭を眺める仕様を、タウトはもっと奥から眺める仕様に持って行った。するとそこには暗闇に光り輝く海と、洋間床が光り輝くのが見えたのだった。この洋間床が光るのと海が光っていることが接続されたとの思いが訪れるのだった。

この洋間下段の床が光るというのは日本の庭を見る廊下にはよく見られる光景だった。縁側では反射した光が見えるだけだが、座卓なら漆塗りの平滑さによって紅葉のもみじがそのまま写っていたりするのだった。このことを各地でよく体験していたタウトならばこそ、この洋間床の輝きが兪として海の輝きと関係づけられることを見つけたのだった。

洋間の白い天井は正確には鼠漆喰の白天井と言うことで、薄いグレーとか青みのあるグレーと言うことのようです。現在は白いクロスを張ってしまっていた。

現場での上段は900位しか上がっていなかった。見学以前に見ていた本などの写真でのアングルは下から撮っているので、もっと高いように見えていた。

上段までの5段の高さは、和洋折衷の視線合わせと考えると、洋間に集う椅子座の人、立っている人ともそれぞれ多様な高さに合わせた視線調整をしているということになっている。

上段の間に置いてある椅子の床面はけっこう低く作られている。ここにも繊細に床座に近かづけたいタウトの意向を感じることができる。200位だろうか。これに比べるとスカルパのパビリオンのベンチは高い。400位だろうか。

洋間の壁は絹にワインレッド色の染色とのこと。その色彩はとても渋いものでした。写真で見てきた色彩が派手すぎることが得心されました。これだけの奥行のある部屋ですので、日焼けはとても少ないと感じました。もちろん一部破れも見えました。ドイツからタウトの研究者シュバイデル教授がきて、色見本を壁に当てて確認していたとのことでした。それがドイツの自宅の赤ではないかと想像される。

また上段の正面壁には横長の白い部分が作られているが、ネットの写真に絵のようなものが何枚も飾られているから、洋の床の間と言うことと思われる。

旧日向別邸保存会ホームページ

旧日向別邸保存会ホームページ

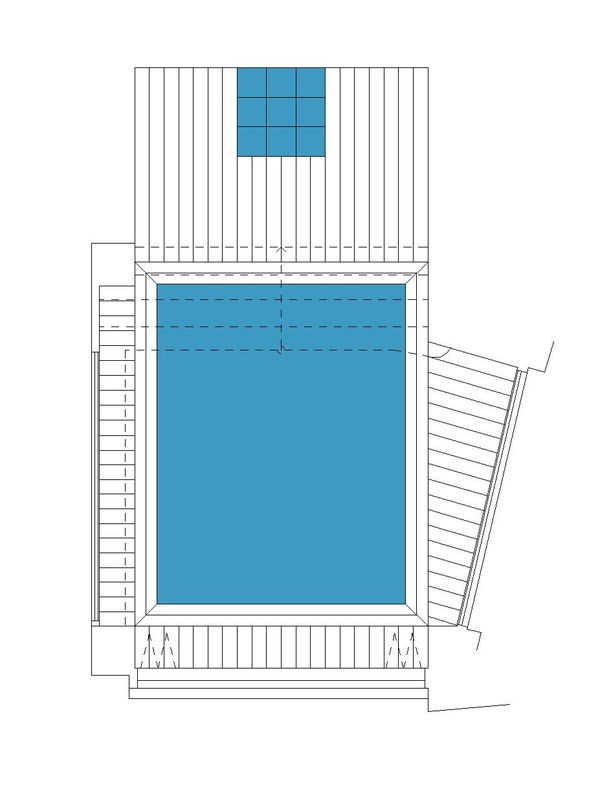

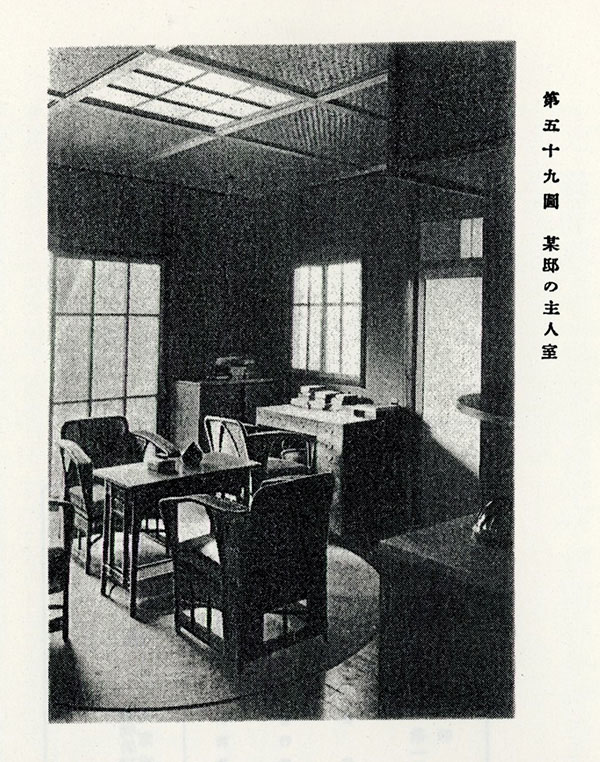

洋間上段の天井の照明形が渡辺仁の上屋の居間天井の照明形と同じ数の格子である。

旧日向別邸 上屋居間 庭 築地塀

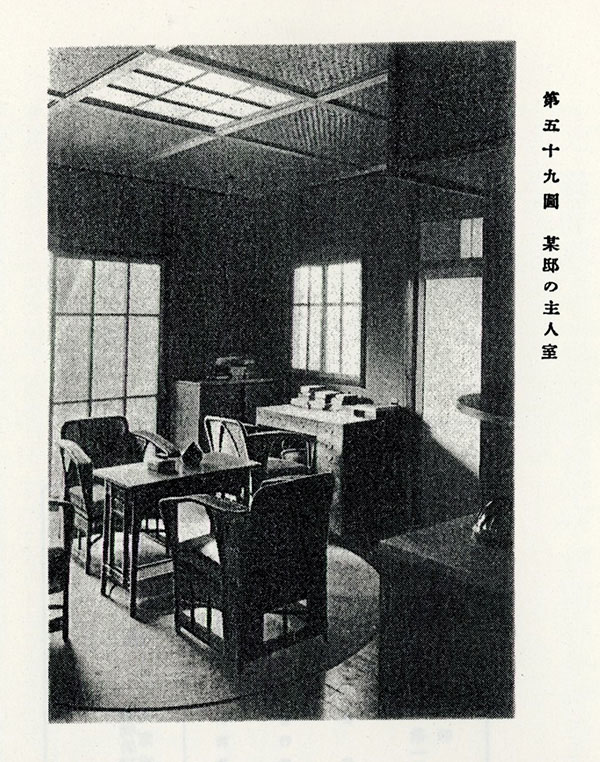

藤井厚二の復刻版「日本の住宅」を見ると、255P に日向別邸と同じ3掛ける3ますの天井照明がある「某邸の主人室」があった。これは日向別邸上屋の居間の天井900の格子に同じであり、タウトの上段は竿縁天井にこれを嵌め込んでいる。

ここまでくると聴竹居と日向別邸地下との関連を想像してしまう。

タウトの洋間の小割の縦桟は和風の柱型の喩になっており、これは聴竹居の壁割からきている感じがする。おまけに洋間の白い天井やその立ち上がりの小壁を板張りにしているが(折上げ天井なら立ち上がりから白でしょうと思うところだが)、聴竹居では白い天井に面ゾロの平の廻り縁風に幅広板を廻している。

聴竹居 居間から食堂入口円弧壁を見る 天井の回り縁風幅広面ゾロ板

482 聴竹居 1928 by 藤井厚二 けんちく激写資料室より

出典は失念してしまったが最近見た本には、タウトは聴竹居を訪問しており、下閑室で藤井夫妻から持てなされた、とタウトの日記に書かれているとのこと。

また和室の木部を漆塗りのワインレッドにしたのも、和洋の融合がテーマだからだと思える。

隈研吾は日本間の上段に寝そべった時、海の音が聞こえてきて、室内が海と一体になったと述べている。これが海への補助線と言うことだと言っているが。「水/ガラス」のガラス食堂の周りの水面と海との構成から言って、タウトの洋間床の反射が補助線なのは明らかと思うが。

この洋間の記述が全くないのはどうしたことだろうか。一般の見学者は一人にはなれないので海の音を意識することはなかった。でも開口部に立てば海のうねりは見えた。

------

(ウィキペディァ)-----------------------------------------------------------------------------

実業家 日向利兵衛の別荘の離れとして1936年竣工。

太平洋を望む熱海市春日町の断崖上に位置する。日向氏の死後、民間企業の保養所として利用され2004年11月

熱海市の所有となり、翌年秋から一般公開。 2006年7月 地下室が重要文化財の指定を受ける。

50才-53

ブルーノ・タウト(Bruno Julius Florian Taut、1880年5月4日-1938年12月24日)鉄のモニュメント(1910年)、ガラスの家(1914年)が評価され、表現主義の建築家として知られる。

36才-39

吉田 鉄郎 1894年5月18日 - 1956年9月8日)は日本の建築家。庭園研究家としても知られる。逓信建築の先駆者のひとり、多くのモダニズム建築を設計した。

1933年東京中央郵便局旧局舎

『Das Japanische Wohnhaus』(1935年)日本の住宅

『Japanesche Architektur』(1952年)日本の建築

『Der japanische Garten』(1957年)日本の庭園

『スウェーデンの建築家』(1957年)20世紀建築の傑作ストックホルム市庁舎(ラグナル・エストベリ設計)を中心に述べたもの

43才-46

渡辺 仁 1887年2月16日 - 1973年9月5日)

服部時計店(1932年)

東京帝室博物館計画案東京都台東区。現・東京国立博物館本館。コンペ当選案。実施設計は宮内省内匠寮(1937年竣工)

第一生命館(1938年)

------

現代住宅に見る床段-----------------------------------------------------------------------

藤井厚二以来、畳の床と洋間の椅子との視線を合わせる仕様は無くなってしまったのでしょうか。

そんなことはありませんでした。去年位に若い世代の建築家に、畳敷きの床を設けて段を上げているのを見かけました。床に変化をつける手法としてこれからもいろんな在り方が模索されてゆくと思うのでした。

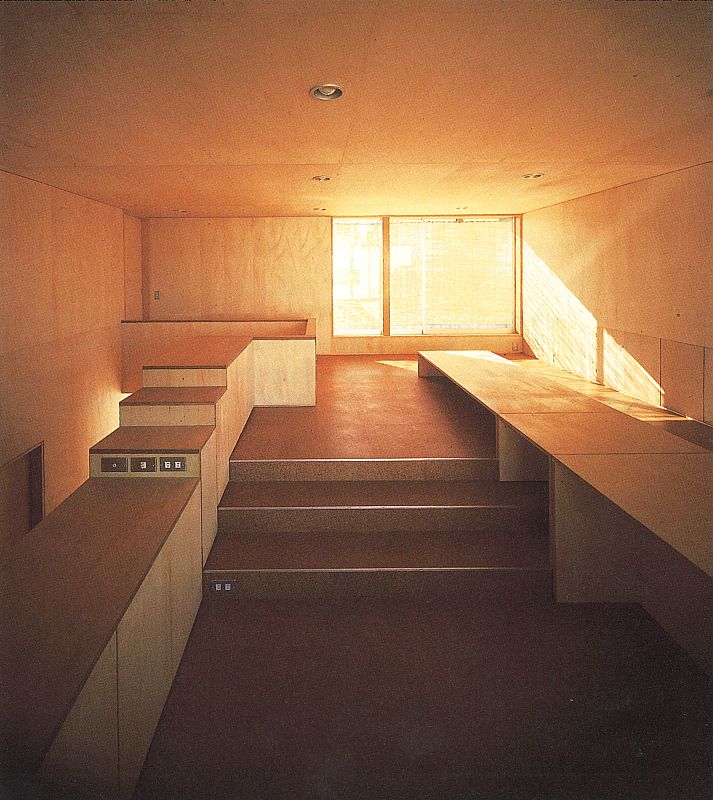

また発表当時は無意識に見ていた坂本一成の住宅にもあった気がしたので調べてみました。「坂本一成 住宅ー日常の詩学」200111TOTO出版に3件のこの方式と思われるものを見つけました。但し段上げしている床は畳敷きではありません。板張りかコルク床のようです。坂本一成(1943-)はこれについては何も語っていないと思います。けれどここには藤井厚二へのオマージュも含まれていると思うのですが。

1978今宿の家 2階の段

1978南湖の家1階の段

1981祖師谷の家1階の段

------

タウトの馬蹄形ジードルング 1925-----------------------------------------------------------------------

旧日向別邸でネット検索していると馬蹄形ジードルングの記事をいくつか見つけました。

今まではウィキペディアにタウトのジードルングの外観しか無くて、今回室内の色彩再現の馬蹄形ジードルングを見つけて大変感激しました。モダンリビングそのものではないですか。タウトの色彩が原色のきついもの(外観)だとばかり思っていたので、白系の明るい室内にとても驚きました。きっと世界遺産になって保存再現になったのだと思います。これはぜひ皆さんに伝えたいと思った次第です。馬蹄形の真ん中に池があって、これを利用して中庭を作ったというのも今回知りました。馬蹄形が何処からきたかという解釈がいろいろありますが、この池の形が似ているのでここからきたというのが自然ですね。

日向邸にもジードルングが世界遺産になってから、外国人見学者が結構来るようになったと解説のおじさんが言っていましたね。

「ベルリンのモダニズム集合住宅群」世界遺産の建築に、住んで実感するブルーノ・タウトの工夫。 CASA 河内秀子 2017.06.04Sun

TAUTES HEIM ? MIETBARES MUSEUM ZU ARCHITEKTUR UND DESIGN DER ZWANZIGER

JAHRE

TAUTES HEIM ? MIETBARES MUSEUM ZU ARCHITEKTUR UND DESIGN DER ZWANZIGER

JAHRE

建築家ブルーノ・タウト 田中辰明・ 柚本 玲 オーム社 (2010/7/31)

建築家ブルーノ・タウト 田中辰明・ 柚本 玲 オーム社 (2010/7/31)

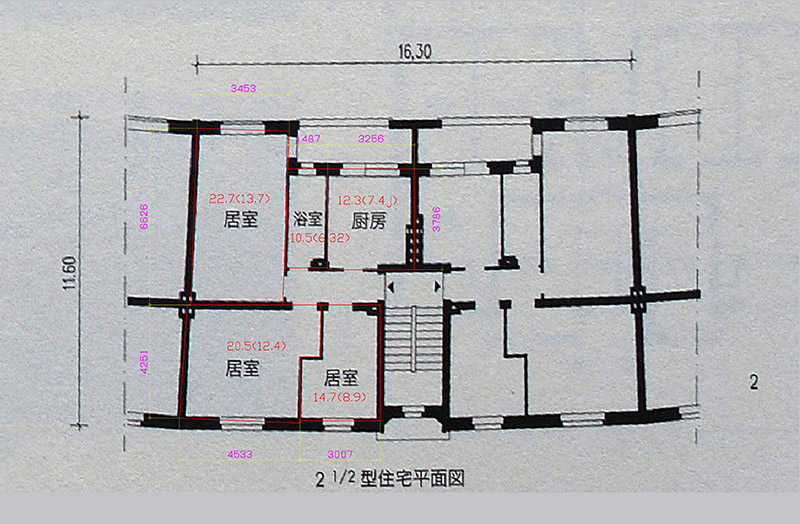

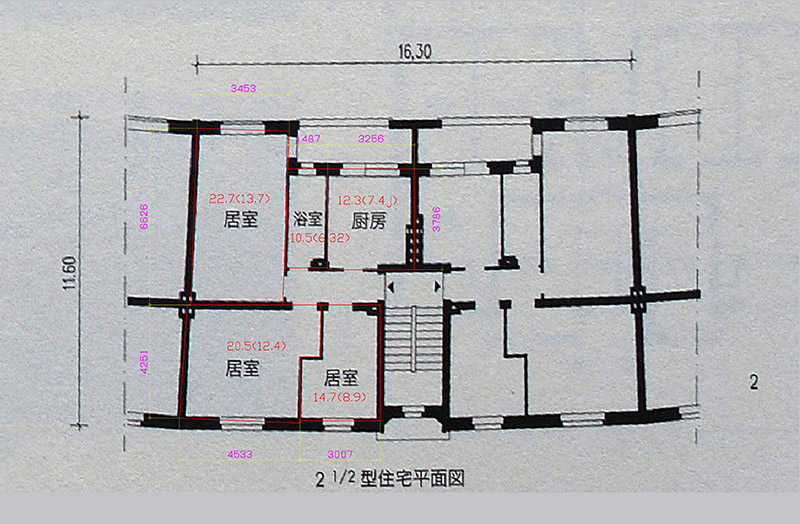

馬蹄形ジードルングの住戸平面図です。部屋の大きさを書き込んでみました。日本の公団の4.5畳とか6畳とは違いすぎますね。すでに90㎡を超えています。

※0

※0 ※1

※1 ※1 拡大部分平面図

※1 拡大部分平面図 ※5

※5 けんちく激写資料室

けんちく激写資料室 ※4

※4  ※3

※3 ※5

※5 ※6

※6

※7けんちく激写資料室

※7けんちく激写資料室

旧日向別邸 渡辺仁 上屋の居間

旧日向別邸 渡辺仁 上屋の居間 旧日向別邸 渡辺仁設計上屋外観

旧日向別邸 渡辺仁設計上屋外観 旧日向別邸 上屋と地下 平面図

旧日向別邸 上屋と地下 平面図

地下洋間下段と上段 ※1撮影;三沢 博昭 (1944-2009)

地下洋間下段と上段 ※1撮影;三沢 博昭 (1944-2009) 日向別邸地下 洋間下段と上段 断面図

日向別邸地下 洋間下段と上段 断面図

上屋からの海の写真を切り取り想定視界を作成 水平線に初島が見える

上屋からの海の写真を切り取り想定視界を作成 水平線に初島が見える

※10

※10  和室縁側様板敷き付き(2012頃の配布パンフより)

和室縁側様板敷き付き(2012頃の配布パンフより)

桂離宮 表門と竹垣

桂離宮 表門と竹垣

旧日向別邸 上屋居間 庭 築地塀

旧日向別邸 上屋居間 庭 築地塀

聴竹居 居間から食堂入口円弧壁を見る 天井の回り縁風幅広面ゾロ板

聴竹居 居間から食堂入口円弧壁を見る 天井の回り縁風幅広面ゾロ板  1978今宿の家 2階の段

1978今宿の家 2階の段

1978南湖の家1階の段

1978南湖の家1階の段 1981祖師谷の家1階の段

1981祖師谷の家1階の段