近代名作住宅建築に見る内外一体観

1931 ル・コルビュジェ サボワ邸大開口+中庭

1929 ミース バルセロナパビリオンの大開口+中庭池

1936 ライト 落水荘の外部化する内部

1938 アアルト マイレア邸の掃出し窓、他

1951 レーモンド自邸(井上房一郎自邸)に見る和風の近代化

1962 吉村順三 感覚を外部へと誘うバルコニー、他

photo by Internet+book+*

近代建築の「内外一体」というテーマは何処からきたのだろうか、誰が始めたのだろうか?

それは和風建築からきたんでしょう。世界の近代建築は、和風建築の柱梁構造による内外の完全に開放された形式に魅了され、多くの住宅建築にその痕跡を残してきた。巨匠たちもまたこれを自作に組み込むことを試みて、近代建築の古典と言える傑作住宅を残してきた。

ではその内外一体は個々の作品にどのように実現されたか、されなかったか。

一口に内外一体と言っても、和風建築そのままを西洋でやるのは容易ではない。石造建築の国なのだから開放性は何処まで実現されたのか。そして住宅建築ならばこそ、それを実現するにはパブリックに対する守られるべきプライバシーがあり、それはどのように守られたのか、また守られなかったのか、これを個々の作品に探ってみた。ここに焦点を当てることで、今まで見えなかったものが見えてきたのでした。

近代建築はキュービック(コルビュジェ系前期)にしても、ブルータル(コルビュジェ系後期)にしても、面構成派(ミース系前期)にしても、はたまた地方性にしても、造形において何ものか足らんと目指してきた。けれど作品を作ることは造形性という視点だけで済むわけではなかった。特に住宅建築においては強く生活の視点=プライバシーからも検討されなければならなかった。魅了された和風の形式に従うことは、積み上げられてきた西洋の生活感覚そのものを失うのだということだったのではないか。住宅建築はなによりも生活の場なのだから、単に内外一体を推し進めることはできず、西洋の獲得された生活感覚=閉鎖観との格闘ではなかったのか。この視点を持って近代住宅建築を見てゆくことは、なかなか面白い状況が見られたのでした。

サボワ邸 1931 photo by katsuya iwasaki 2階中庭から大ガラスの居間を見る

ル・コルビュジェ 最高の「内外一体」を実現した人

ヨーロッパでは突き出した内外一体の住居を実現したのは、ル・コルビュジェ1887-1965(78) 「サボワ邸1931」だった。

コルビュジェもまた和風の柱梁構造の開口を最大限に取れる=内外一体の解放空間を目指していた。ヨーロッパの住宅は都市の外部空間にしても、又は広大な自然の中でさえ、閉じた石作りの箱に うがつ小さな開口の建物だった。大開口で外部に開く生活習慣を持たなかったから、和風の内外一体の大開口は、そのまま一戸建ての外壁に使うのは無理だろうと考えたはずだ。そこで一工夫必要だった。中庭を持つ住居の形式は普通に見られるし、中庭に開く形式をもっと高度にする=住居をピロティで持ちあげてしまうなら、内々の関係に開くのだから、和風の大開口でも実現できると考えたのではないか。

そしてパリの西へ直線で25Km 郊外地に広大な敷地の中にポツンと「サヴォワ邸1931(44)」は建てられた。

広大な敷地を用意したにも拘らず、それでも1階の中庭での大開口は いまだ解放的過ぎること、都市生活者であるサボワ夫妻には、なによりも1階の自然ではなく、2階の空中の中庭に面する抽象的な自然=都市的自然の場を提供した。

そう住宅をピロティにより2階に持ち上げることでプライバシーの高い住宅を実現できるとともに、外部空間である中庭さえも2階に持ち上げられたことで、プライバシーの高い外部をも体験できることになった。そして何よりも重要なのは、プライバシーの高い2階中庭が用意できたからこそ、その外部庭と本当に一体の、中庭幅いっぱいで、天井へもいっぱいの和風の内法材(鴨居)さえない、広大なと思える開口を持つ、庭と一続きの居間を作ることができたのだった。これはヨーロッパでは最高の開放性を実現した居間と中庭であった。

さらにコルビュジェは2階で安心できるプライバシーが確保できたゆえに、居間にも中庭にも水平連続窓を設けて、周辺の緑を感じられるようにした。このように住宅におけるピロティは、プライバシーの次元を高める手法となった。

居間から大ガラスを通して中庭を見る

この中庭巾いっぱいに大きく開かれ、天井以上に高い大開口部は、近代住居デザインとしては破格に素晴らしいものだった。

だが、やはりヨーロッパの人々には受け入れられないものだった。コルビュジェはサボワ邸以降この形式を避けて屋上庭園を造っている。すなわち屋上庭園に向かっては小さなガラス窓か、出入口か、壁かしか設けなかった。しかも居間ではなく、ゲストルームか廊下が面しているのだった。

またコルビジェはサボワ邸以降、白い外壁のインターナショナルスタイルを止めた。コンクリート打ち放しか、砕石を打ち込んだものか、はたまた自由曲面へと行ってしまう。

マイレア邸(1938) *4 居間の大開口が解る。photo by tamaru

居間内部から掃き出し開口を見る*4 (掃き出し開口を正面から狙った写真がないのです。低い棚を置いて室内から外に空間が広がらないようにしている。)

アルヴァ・アアルト マイレア邸の掃き出し開口

北欧からアアルト(1898-1976)のマイレア邸(1938)を見てみよう。

「アルヴァ・アアルト/マイレア邸」 東京書籍 (2009)の写真を見ていると、居間と庭との関係は、開口部前に低い家具を配置して、内部床が外部に連続してゆかないように設定している。和風にも興味を示したアアルトは、内外連続には興味を持たなかったのだろうか。マイレア邸でも1階居間の階段につけられている円柱のルーバー状のものは、近くの森の反映とか日本の竹林の引用とか言われているし、ウインターガーデン室のガラスの格子は和風そのものだ。また屋上の屋根には小砂利が全面に敷き詰められ、そこに飛び石が配置されているのだった。これは和風の石庭の引用だろう。

このように和風を愛好するアアルトが、居間が外部へと連続する住宅の内外一体感をやってみたいと思わずにはいられなかったはずだと思うのだが。そうこれは以下に示されていた。

アイノとマイレ*4(居間空間が中庭に広がる) 居間 西側大型木製框ガラス引戸 マイレとハリー *4

この本を見てゆくと、プリントの良くない白黒写真ではあるが、居間の大開口が良く写されている写真がある。これはアアルトの関係者が撮った竣工時の写真ではないかと思う。大開口前には邪魔な家具はなくすっきり、居間床から連続して平らな床が外部に連続していることがよくわかる。床吹き出し口のようなグレーチング状のものが見える。おまけに外部には奥行の浅い濡れ縁ででもあるかのような、石かコンクリート平板か?庭との段差200ミリ部分がある。そしてそこにはマイレ(?)が腰かけているではないか。やっぱり和風の大開口の内外連続性はアアルトも引用しているのだ。室内から大開口を見ている写真を見ていると、掃き出し窓から庭へと連続した床は、和風としての特徴を感じさせるものですね。

このようにこの大開口はマイレア邸の大きなデザイン要素であるはずですが、この開放感を撮った写真がなかなか見られないのでした。これらは竣工時には写されていたのですが、書籍に示されたカラー写真にはないのでした。現在大開口前には家具が置かれ、このようには使われてい無いために、良い写真が撮れないためと思われます。それでこの素人が撮ったと思われる白黒写真が貴重なものとして登場しているものと思われます。

そもそもこの大開口は一本引きなのだが、片引き建具が2本でw2000+w3100 h2800の大型木製建具なのだ。だからなのか下框がh550もあるかと見える。サボワ邸のスチール建具はw4600×2枚h2800片引き形式。おまけにハンドル操作の片引き機構を作って大開口を開けることにしていた。(寸法は全て概略です。)マイレア邸のこの大型開口建具はほとんど使われなかったと記述されている。さもありなん。それはこの大開口引戸の右側には「片開き框ガラス戸w1000」があるから、庭への出入りには支障無く使えると考えたようだ。この作り方がヨーロッパの石造りの建築の発想に思われる。現在低い本棚家具によってこの開口全体が内外連続しないように使われている。

ここにもコルビュジェ サヴォワ邸と同じように、和風の大開口を試みた建築家が、住まい手によって拒絶されている姿が見えてくるのではないか。それにしても下框のh550はアアルト自身が内部床が外部へと連続してゆくことを無意識に押えたか。

またこれ以降のカレ邸(1958)では、和風の掃き出し開口は全く諦めてしまったようだ。

ここでも居間の開口は芝の庭に対して腰壁付き窓となり、庭への出入りは片開き框ドアのみとなっている。そあいてここではいつものオーロラのような波打つ局面天井とハイサイドライトの印象的なデザインが主要なテーマとなっている。

またアアルト自邸(1933)でも庭への大開口はh450くらいの腰壁付で、そこに書棚が張り付いており、庭への出入り口は木製のフラッシュ戸となっている。

アアルトはインターナショナルスタイルからから始めるが、廻りの自然環境から自然材を引用したり、グリットや構造も単純(合理)に整合しない作品を作って行く。このくどいくらいのくり返しが特徴と思う。時代はこの自然への自由な引用が自然を抜いて自由な引用に向かっている。この方向に寄り添いすぎると霧散しまった作家を見ている。アアルトの合理の解体作法が絶妙な位置=やややりすぎかともおもうが適切に展開しているだったのだ。

トゥーゲントハット邸 1930 *5

ファンズワース邸 1951*5

ミース・ファン・デル・ローエ バルセロナパビリオンの大開口+中庭池

ミース 1886-1969(83)のトゥーゲントハット邸 (1930(44)チェコスロヴァキア)ここは南下がりの急斜面地であり、居間からの眺望がすこぶる良い。そこで床までの開口をやっており、開口の外はすぐの絶壁となっている。ここにも空中の居間の思考が見える。このガラスの開口は下部床に収納されてゆくような特殊な方式になっている。スチールの手摺りが付いている。それでもここでは空調はしているが、外気と一体になることが目指されている。(ファンスワース邸では外気は放棄された、と思う。はめ殺しガラスしか見えないから。)

ここでは吉村順三が避けた掃出し窓の絶壁タイプがやられている。この傾斜地から見下ろす風景観は、ヨーロッパ的な城郭の上から景色を眺める設定からきているのではないかと想像する。それは外に出て眺める在り方なのだが、ここにあるテラスという外に出て楽しむ洋風を示している。それにしても掃き出し窓絶壁仕様とはいえ室内から臨場感を持って外部を眺めるという=和風の在り方を取り入れてやっていると言うことは確かなことではある。ここ立地による急傾斜のために、景色とは距離が取れている故に、開放的な大ガラスのプライバシーは保たれていると言うことなのだろう。コルビュジェがサボワ邸で2階中庭を配してやっとできた掃き出し窓だったのに。ミースは全く感じていないように見える。ヨーロッパでここまでの大開口による開放性を実現できているのはすごいことだと感じる。けれどこの急傾斜敷地故にできた絶壁ガラス仕様が、当たり前の前提としてしまったのがファンスワース邸だったのではないか、と想像してしまう。

ファンズワース邸では開口は嵌め殺しとなり、出入口以外は開かない。自然は室内からガラス越しの眺望のみということになる。抽象的自然はここに極まりということか。建具も縁も軒もない。床からはいきなり外になっている。この唐突さはトーゲンハット邸と同じだ。嵌め殺し窓ガラスがはまっているとはいえ、1500上がった床からいきなり絶壁仕様となっている。このくらいの高さなら当たり前か。嵌め殺しガラスからは外に出ないからこの唐突さは当たりで、出入りするところは新たな床が設定されており、豪華な広縁ということなんだろうか。ばらばらに分解された和風の装置化と再組み合わせという感じがする。それはここには生活慣習というのはない。全く新しい構成なので、慣習からの意味構成はできない、慣習を超えたところの超住宅、住宅を真似たガラス箱ということか。

コルビュジェのサヴォワ邸が2階に持ち上げたコートハウスという、何重ものプライバシーの高度化を図ったのと比べると、プライバシーについては何も考慮していないと考えられるだろう。とにかく夢のようなガラスの箱がやりたかったんだというのがわかるだけだ。やはり広大な敷地だからガラスの箱でも良いんだということだろうけど。資金問題で裁判になったと聞いているが、その前に「住宅でガラスの箱はないだろう」という裁判じゃなかったのかと想像してしまう。ここにはバルセロナ・ドイツパビリオンのような方向性のある面構成というのもない。アメリカに渡ってからは均質空間というものが目指されたと言うことなんだろう。

それにしてもガラス一枚の箱によって、完全気密に隔てられており、内外の視覚のみが超一体とは何か。

広大な敷地に住宅をどう構えるかと言うことと考えるなら、サボワ邸があれだけプライバシーを重視して何重もの次元を作ってやっていることを知っていると、ファンスワンス邸はプライバシーとしては何も考えていないんじゃないかと思える。その違いが意味するものがハッキリ見えてくるはずだ。

バルセロナ・パヴィリオン 1929 photo by kajimoto 内部からコート型小池側と広場側を見る

バルセロナ・ドイツパヴィリオンは住宅ではないから、そのまま受け取れないわけだが、これに前後するミースの住宅は同じような壁の面構成になっている。この建物は柱梁の構造によって屋根は支えてしまい、それまでは構造として不自由だった壁を自由に配置のできるものとし、壁・ガラスの極度に抽象化された面構成の傑作建築を実現した。小さい池の廻りはコートハウスと同じ構成になっているし、大きな池の方のガラス壁も、ガラスであるにもかかわらず、不透明なガラスが使われており、プライバシーは高いと言える。住宅ではないのにどうしてだろうか。そしてスペイン国王夫妻が手を振る広場側は透明ガラスになっているが、建築家によって深紅のカーテンが設えられているのでした。国王夫妻の休憩のためにこのようなプライバシーが考慮されたのだろうか。

この面構成のアイデアはその後の建築家達に受け継がれ、多くの優れた作品を生み出している。しかしミース自身はこれ以降顧みず、アメリカに渡って変質した。

落水荘 1936 photo by komatsutakuro 外部テラス 屋根ルーバーとガラス屋根

フランク・ロイド・ライト 内部が外部化する居間

ライト(1867-1959)の住宅建築は「落水荘1936(69)」について見ていこう。ここでの内外一体はどのように思考されているか。

深い深い樹木に囲まれかなり開放感の窓かと思うのだが、以外にも居間での開口は出入口が細い框のスチール製両開きガラス戸となっており、これ以外はRC腰壁付ガラス窓で占められている。居間自体が大きく深いものになっており、洞窟イメージでデザインされていることもあって、内部は暗い。しかも主要な窓は腰壁のある横長なのだから。また外からは連続した奥行のあるバルコニーと庇が着けられていて、内部に明るさは届きずらい。あまりに大きなテラスは、外部は外に出て味わうという西洋の庭園の考え方で発想されている。

けれどライトとは初期のプレイリー住宅の時代から、深い軒こそライトの代名詞で和風からきているはずだ。けれどその深い軒という形態は内部からの延長のバルコニーではなく、外の領域に感じられる。それは何故か?

特に落水荘の内外一体は内部も外部化していると言うこと。軒天井ではコンクリート塗装が、壁はボーダー石張りが、そして床は大きな自然石貼りと言う外部仕上材が内部にも入り込んで外部感を造っている。カウフマン家族が甲羅干しを楽しんだ外にあった大岩を室内化してしまったのだから、余計外部感のある内部といえようか。おまけにここで絶対はずせない観点は土足の生活習慣だ。内外一体の感覚は内部でありながら外部感を造っていると言うことになり、暖炉前に鎮座する大岩をそのまま床から出っ張らして岩と憩うのだから、洞窟感を演出していることは間違いない。だからよけい室内から一歩出てもそこは勿論外部と言うことになっていますね。

ちょっと話はそれることではあるが、では和風建築の深い軒と深い濡れ縁の場合はどうか押さえておこう。

これは私たちの感性から行って当然内部でしょうね。それも決定的な事は素足で使うからなのです。ジョサイア・コンドル(1852-1920)岩崎邸(1896) 2階バルコニーでの体験がこれを証明してくれる。本当に驚いたのですが、外観は洋風建築でありながら外部バルコニーは密な白木板張りで、素足でとても快適な感触でした。ここまで丁寧に使ってきたんだと感嘆するものでした。これは外観は洋風でも和風建築と同じ使い方です。全ての和風の濡れ縁は大変な努力で、それが当たり前だったんでしょうが、素足で良い感触の状態が保たれたのでした。普通の家でも日に何度も雑巾掛けされたと書かれています。(*7)ですから岩崎邸も内部が土足で使われていたら外部と言うことになりますが、普段は内部が素足で使われて、外国人の客が来る時だけ土足で使ったと言うことなので、洋館でありながら生活習慣として和風に使われた。だからあの2階バルコニーも外部でありながら素足で使われ、限りなく和風の内部と言うことになります。洋館は単に洋風住まいなのではなく、和風化されているところがあると丁寧に見てゆくべき時に来ている。特にコンドルでは。

テラスからガラス屋根を見る 暖炉と食卓廻り

また落水荘は軽井沢の山荘以上のものすごい樹木の厚みにに取り巻かれている。そして居間から外部へと掃き出し出入口が誘うバルコニーが、いろんな大きさによって外部自然へと導いてくれる。そこでは軒がルーバー状の陽を通すものに変わってしまうところから、この導きは西欧庭園の考え方=外に出て体験すればいいという在り方になっていることが解る。それはこの落水荘ではルーバー庇から、そのルーバー庇にガラス屋根を掛けたサンルーム風の室内を一部につくったり、庇のない大きな=あまりに大きなテラスが完全外部の空間として大きな空間構成要素となっている。外に出て屋外や半屋外やといろんな在り方で体験させる造り方と言うことでした。

そしてここには内部(居間)から外部を直接見るという設定がないような気がするのだ。腰壁付きの横長窓はあるが、掃き出し窓も外に出られる機能以上のものではない感じで、見る為の窓となっていないと思う。何か開口の開け方が自然を見るということになっていないとさえ思える。居間からは深いバルコニー+高い手摺り越しに少ししか自然は見えない。この事は何を意味しているのか。

落水荘自体が彫刻を眺めるように、滝と一体になって自分(建物)を見せる、自分の姿(建物)を写真に撮らせる為に設定している在り方と見える。西洋の定義でも和風の定義でも、視線の方向は室内側からバルコニーから庭園に向かっているという風に同じなのだが、ここ落水荘では視線の向きが反対側を向いて設計されているように思う。そうここ落水荘でも建物周辺に豊かな自然はあるのだが、焦点になるべき自然=滝が建物の側にあると言うことだ。ここでも落水荘の屈折している在り方が見えてくる。そして住まう人は滝の音を体感しながら=自然は見るものではなく体感するものだと、洞窟の中で静かにひたひたと感じるもの。

それは通常自然を眺めるというのが当然の設定なのだが、落水荘ではこれが逆転している。

通常なら滝(自然)を眺めるように居間を設定するところだが、滝(自然)と建物が一体となっているということなのだ。自分(建物)が自然になっていると言うことを言いたいのか。確かに西洋建築に見る建物全体がキュービックとか、シンメトリーとか幾何学形態ではなく、各部の構成要素に分解された直方体が少ない重なりで重奏回転され、その層間には開口部やの暗がりが配置されて直方体は浮遊しているようだ。おまけに自然石を積層した柱状の縦の直方体が自然を意味しているのかもしれない。この全体の構成が自然ででもあるかのように、滝の自然をも一体に写真を撮ってくれと言っている。それでも1回転して西洋の彫刻のようなモニュメント建築のところに戻ってきたのだろうか。建築への視線はモニュメンタルな彫刻のところに戻ったが、造形としてはミースの面構成を超えて、もっと不定型に離された直方体の重奏と言うことが行われている。

井上房一郎邸(レーモンド自邸) 外観 外部食堂

レーモンド自邸(井上房一郎自邸)に見る和風の近代化

日本では和風の内外一体の空間を、近代建築として最大限に実現したのはレーモンド自邸でした。

和風の外部への大開口は、開口の先に視線を受け止める庭園と呼べなくても、ある量の樹木が在ってやっと成立するところのものです。この用意された自然こそ、大開口故に、家族のプライバシー、安定感・安心感を支えるものといってもいいほどのものだと思います。レーモンド自邸では窓外にプールがあってから樹木が茂っています。

そしてなんと言っても重要な観点は、チェコから来たアメリカ人ですので、内外は土足でいいのです。土足なら行為空間としても、内外一体が実現できます。これを最大限に生かして、レーモンドはパティオと称して、居間と寝室の間に12畳くらいの外部スペースを挟み込んで、これを外部の食堂としています。これこそ内外一体だろうと言わんばかりです。1951年という戦後6年目という時期なればこそでしょうか。「外部一体の生活」の有効性が目論まれていた時代ということではないでしょうか。(それは清家清にも「私の家」(1953年)で土足の室内と外部ペイブテラスの一体空間を試み始めましたが、諦めています。ここでも住居規模から言ったら広大なと言えるほどの、大きな前庭が広がっています。)この外での食事というのは、外に出て楽しむテラスですので、明らかにここだけ洋風ですね。

ところで内外一体の元祖である日本の床では内外一体の連続性は実現していなかった。それは土足じゃなきゃ床の連続性としての内外一体は無理なのではないでしょうか。それでも簡単な履物を履けば外部と連続するとしても、日本の気候から行くと床高は450は必要で、地盤からの湿気を避けなければなりません。安全を見てゆくとどんどん高くなってしまうものです。(これは実はアメリカでも変わりません。レンガ造でも木造でも、床はどちらも木造で、これを湿気から守らなければならないので1階床が高くなってしまうのです。アメリカでは居間の前にベランダが同じ床高ですが、ベランダ前に階段がついていますね。)

これをレーモンドは戦後すぐのローコスト住宅を作る過程で、床を土間コンクリート+アスファルトタイルとしてしまう方法を思いついています。これで湿気対策はとれたと考えたのです。冬の冷えがすごいんじゃないか。土足ならではの近代ゆえに成立した内外一体の生活空間と言うことでしょうか。1951年の時点です。これを井上房一郎邸で見てみると、土間コンクリートに厚手の絨毯として解決しています。

私達は和風というと内外が一体となったというイメージとともに、床も連続的に庭に続いていると思っています。

実際は和室の床ですから、縁側から沓脱石のところでも大きな段差300内外があります。レーモンドは視覚の外部への連続性ということだけでなく、使う床の連続性ということも実現してしまったということです。居間の床に座りペイブに足を降ろすなら、その安定感は低さゆえに和風の作りでは得られないしっかりと安定したものです。

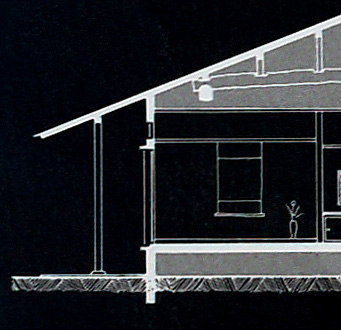

居間とペイブ 居間ペイブ断面図

参考和室と沓脱石 参考和室断面図※6

またレーモンドは室内の天井を止め構造材あらわしとし、古民家のような外部性を居間に導入しています。古民家の構造とは全く違う軽快な丸太の構造を創造しています。これもまた一見では杉丸太を使った和風の気分で納得してしまうのですが、こんなインテリアは和風の何処にもないのです。杉丸太を使った繊細な垂木の使い方をどこかで見てはいるでしょうが、この構造形式はレーモンド独自のものです。レーモンド夏の家からの発展なのでしょうけど。

このように和風をコピーしているかに見えて、全くの独創による和風の雰囲気を作り出しているのでした。中々気付けずにいたけど、近代和風の傑作ですよね。

けれどこれは上昇する室内空間と言うことから見ると、和風と言うよりも民家風か洋風と言ったほうがよいかも知れませんね。

居間から庭を見る 居間の架構を見る(ダクトは暖房)

私達は現在レーモンド自邸と同じ住まいを体験できます。

レーモンド自邸の翌年1952年の時点で、井上房一郎という高崎の実業家で文化に深い造詣を持つ名士が、レーモンド自邸をそっくり真似て

井上房一郎自邸を造ったのでした。ここでは当然土足ではなく素足の生活形態で実現しています。土間コンクリートに厚い絨毯を敷いて実現してしまったのです。現在なら土間コンクリートに温水配管をするなら、より快適な床暖房となりますね。

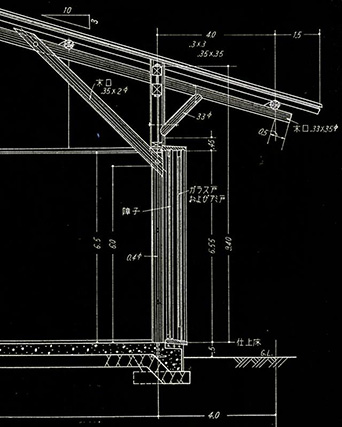

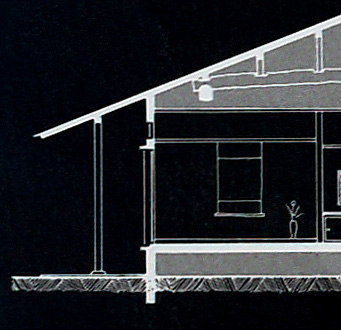

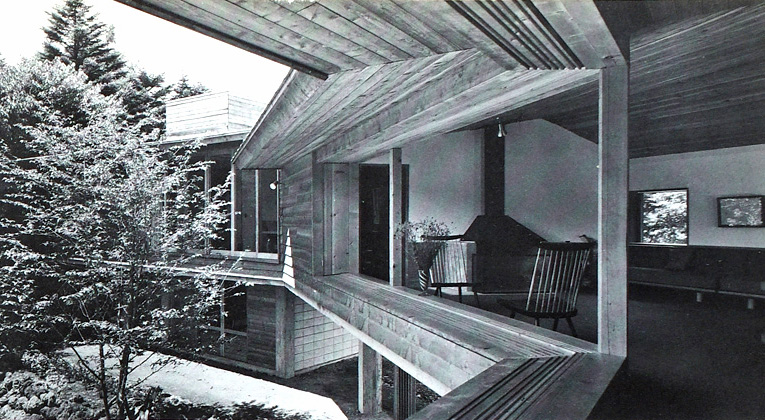

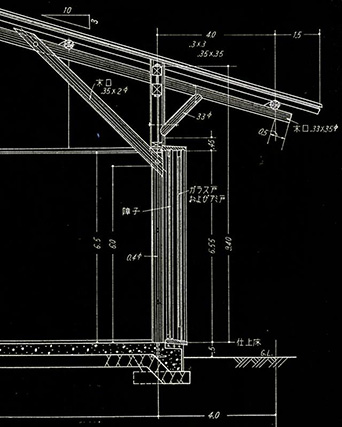

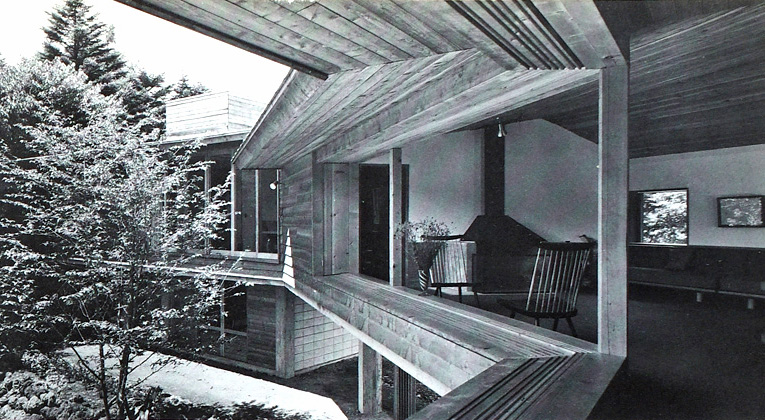

軽井沢の山荘 1961 photo by mirutake 居間から林を望む *1

吉村順三 「室内から見る」先端

1961年になって、日本においても和風の「見る庭」形式の発展があったのです。

吉村順三1908-1997(89)は「軽井沢の山荘1962」(54)で和風建築の本質である室内から眺める庭を発展させ=空中から眺める自然(林)として、現代的展開を目指したのでした。

日本でも都市化の進行とともにプライバシー意識が高まり、別荘といえども1階に居間を設け大開口を取るのは難しくなっていた。だからこそ居間を2階に持ち上げるのが優れた手法と思えた。この設定に庭を眺める和風意識の2階版として、「浮遊感」のある林に漂う意識を設定しえた。そして付け足しておかなければならないが、この2階に持ちあげられた「見る場」もまた近代建築のテーマ「内外一体」の新たな展開の中にあることなのだった。

和風の内外一体の意識は室内から外を眺める状態にあった。もともと庭に出るには履物を履かなくては出られないから、外に出ての散策は2次的に考えられていた。(こづつみつつみさん)だから見る内外一体は2階に挙げられても成立するものだったが、それにはある装置が不可欠だった。それはそこには出ない濡れ縁だった。濡れ縁があると開口部に立っても直下が見えないから、安心できる安定した視界が得られる。このことを無意識に空間構成したのが軽井沢の山荘だった。この2階という高所から外を眺める開口ながら、水平の眺めを求めて以下のようにデザインされた。

居間には浮遊感(外部臨場感)を得るため掃出し開口が適切だが、掃出しから直に外部では露骨で高所感が迫ってしまう。それでは仮設建築のような開口となり、建築にならない。そこで高所感は保ちながらも外部への連続感を促す、奥行の浅い(奥行き500ミリ)濡れ縁を設(しつら)えることにした。それは細丸太一本だけの手すりで=そこに出て立つことのない、外部への連続性を意味させるだけの濡れ縁という方法だった。そこに立てはすぐにわかるだろうが、写真と図面だけで解釈する方法からは、曖昧に見えて緻密な設定を建築家は無意識のうちにやっているんだろうなと思うのでした。

これは日本の伝統的な庭園を眺める室内からの視線の設(しつらえ)と同じものだが、2階に持ち上げることで、都市的なプライバシーの保たれた自然を眺める場の誕生となった。そして そこには立たない濡れ縁は、伝統的な和風の1階庭に面してある濡れ縁の、2階への設えなのだろうが、私にはそれが実感しえない空虚を抱えていることに気づかされた。濡れ縁生活の体験意識を失っている私たちという自己意識だった。

吉村自身がサボワ邸との類似点として(「吉村順三・住宅作法」中村好文との対談1991世界文化社)、軽井沢山荘の初期にはピロテイ北側下に車を止めていたことを類似点として取り上げている。だが、それは都市的なプライバシーの場として2階に持ち上げられた住居ということが共通項なのだった。

脇田山荘 外観 居間の幅広敷居※1

また「脇田山荘1970」は掃き出し窓を止めて、250床から持ち上げ、なんと奥行700幅の敷居で、ここから先には行けないよ!という合図としたのだった。写真を見ながら想像しても、なかなか危うい手法である。「軽井沢の山荘」の比ではない高所感を変換する手法であり、施主との関係の深さを感じることができる。そう脇田山荘は「軽井沢の山荘」の奥行の浅い濡れ縁を、手摺りの無い形へと発展させたものだった。素晴らしい創作だと思う。これを受け入れた施主も素晴らしい。

また吉村の住宅系表現では、「軽井沢の山荘」にしても、生活感や素材感を残しているものだが、この脇田山荘では抽象度が取り分け突き出している。家具にしても色彩が突き出している。ここでは住宅系空間表現が抽象性へと飛翔しており、破格のものになっている。何故だろうか。

居間内部 原色が使われていた※1

居間内部 原色が使われていた※1

これらの傑作に示された濡れ縁(奥行きの少ないバルコニー)や手すり代わりの700巾の敷居など、空間への浮遊感を示しえる絶妙な手法が計られており、安全第一に作る近年の住宅設計意識では忘れ去られてしまっている感性なのでした。これらを体験しても、ただあるとしてだけ見てきてしまい、そこに込められた特異な建築家の設定を発見するには、このような分析を持ってしか掴まえられないなーと思うのでした。

デ・ヤング美術館 2005 photo by M Takeuchi 上階 展望台から ガラス面の外にキャットウォークが見える

番外 ヘルツォーク&ド・ムーロン

これはたまたま見つけたに過ぎないのだが、ヘルツォーク&ド・ムーロンによるサンフランシスコ 「デ・ヤング美術館」2005 ネイチャーインデアンの美術館で、高層階のフロアー全部を使って展望台になっている。その全面ガラスのはめ殺し窓は、掃出し絶壁ではなく奥行800程度のキャットウォーク状の内部床の延長を試みている。(内部床と仕上は違うが)高所感を和らげて、安心して水平方向のビューを楽しめる為の装置という風に思う。まさにこれは吉村の軽井沢の山荘からきているのか?はたまたガラス清掃用キャットウォークだけの意味、と言うことはありえないが?。設計者に聞いてみたい。

規模による限界

吉村も一つの別荘で、700奥行きのバルコニーと、そのバルコニーから連続して3畳バルコニーになるのを作っている。その存在感で3畳バルコニーが700バルコニーを圧倒してしまうから、700奥行きの意味は失われてしまうと言うこと。洋風の外に出て味わうバルコニーがあるなら、外に出ないバルコニーとは何か?と言うことになる。単に視界を遮っているとしか見えないのではないか。

じつは軽井沢の山荘では奥行のあるバルコニーは展望台として3階の屋根に設けられているのでした。このように空間の連続しない設定にすれば生きられるという事か。それはたとえば2階居間の南側には奥行きの深い使うバルコニー、北側には風景に連続してゆく濡れ縁を設定するというのがあるのかもしれない。北窓の方が風景を眺めるには太陽が順光になるので良好という事もある。

ここには大きさの問題ではなく、和風の室内から見る風景への連続空間の設定と、外に出てみる風景という洋風の設定という異なる「質」のことなのに、単純に規模が大きくなれば大型バルコニーやテラスと、単純化され見えなくなっている。都市化の中で見るべき田園風景も鬱蒼とした樹木の庭も無くなってきてしまったのだから、余計に如何ともしがたいが、質の違いが消えて行く、そう覚えておいてほしいのですが。

室内から見る、外で見る

ここにきて少し言葉にできそうだが、私は和風の建築と庭園との関係を室内から庭園を見ると言うことだと定義してきた。そして「軽井沢の山荘」の浮遊しながら林を注視する在り方に、和風の見ることの突き出した展開を見てきた。これに対し西洋では庭は外に出て体験するもので、見ると言うことは庭園全体の「広大な」幾何学模様を見ると言う考え方ということになる。

今回ここに問いかけてきたのは中間領域の表れの違いを以下に分類してみた。

和風 室内から見る

1 絶壁 トゥーゲントハット邸 ファンズワース邸

2 濡れ縁の浅いタイプ 軽井沢の山荘 デ・ヤング美術館 マイレア邸(1階) 月波楼

洋風 外で見る

3 バルコニータイプ 丹下自邸 落水荘 古書院広縁

4 テラスタイプ 軒無し 落水荘 トゥーゲントハット邸 ファンズワース邸 月見台

5 中庭タイプ 軒無し サヴォワ邸 バルセロナ・パヴィリオン

この分類に当たって洋風とは庭園は外に出て楽しむ(見る)というあり方として使い、和風とは室内から庭園を楽しむ(見る)あり方を主要なあり方。それは和風庭園の作り方が室内から見える景色を重要としており、幾つかの見え方をつなげる形で、庭園を歩行したときの繋がりを次に考えて行くと言うあり方から発想している。同じように洋風も又壁にうがつ窓から見ることでがあっても、やはりバルコニーなりテラスに出て庭園を見ることが=主要なあり方で、庭園に出て楽しむことに続いている。だからバルコニーやテラス(軒天井がない青天井)に出て庭を見るのは洋風と定義した。(和洋庭園の定義は「西洋の庭園」 鼓 常良*7による)

(軒天井が深くかぶっているテラスで、手摺りが壁タイプで内部化している場合は、これから考えて行こうとしています。コンドルの旧岩崎邸で体験したところなのです。洋館和館並列住宅の時代に、ベランダへの意識が、内外空間意識にとってどのような意味があったのか考えて行こう。)

また一般的には日本庭園は身体と一体となって感じるものだと言われる。それは見ると言う浅い感覚のことではないという人もいる。

しかし庭園との一体感を作っているのは和風建築の柱と梁構成による外部への開放性が、内外一体感をつくっている訳で、その一体感を持った環境を前提とした「見る」と言う対象的意識のことだと思う。その一体感こそ、外に出てしまったら得られない前提のことで、内部で外部を感覚していること、意識的にものを捕らえるための前意識をつくっているように思う。この前意識というような前提を、庭園との一体感と言ってるのだと言うこと。問うべきはこの一体感の前意識の中で、意識は何を捕まえに行っているのか、行っていないのかと言うことなのではないか。ここに捕まえるところのものは一体感の内容と言うことになる。そこに表現されている物は何か。それこそが捕まえようとしているところの物に他ならない。

2o14o5o5 mirutake

2o141120

2o150927

写真図版出典

※1 「吉村順三作品集―1941-1978」 (1979年) 新建築社 (1979/03)

※2 国立国会図書館デジタル化資料 写真の中の明治・大正

※3 桂離宮(ウィキペディァ)

※4 ミース・ファン・デル・ローエ(ウィキペディァ)

※6 吉村順三作品集1941-1978 高樹町の家1970

参考資料

マイレア邸/アルヴァー・アールト (ヘヴンリーハウス-20世紀名作住宅をめぐる旅 4)

松本 淳 (著), 五十嵐 太郎 (監修), 後藤 武 (監修) ¥ 2,592

※5 桂離宮 宮内庁管理部管理課参観係 (桂離宮施設案内動画あり)

国立国会図書館デジタル化資料 写真の中の明治・大正※1

吉村順三(ウィキペディァ)

吉村順三 軽井沢の山荘 (けんちく探訪)

軽井沢の山荘 1961 photo by mirutake

サボワ邸 1931 photo by katsuya iwasaki

デ・ヤング美術館 2005 photo by M Takeuchi

月波楼

バルセロナ・パヴィリオン 1929 photo by kajimoto

落水荘 1936 photo by komatsu takuro

その他 近代建築に見る和風

(けんちく探訪)

旧日向別邸 半地下インテリア 1933 ブルーノ・タウト 1880-1938 photo by Internet

レーモンド「夏の家1933(45)」と吉村順三「軽井沢の山荘1962(54)」 アントニン・レーモンド 1888-1976(88)

吉村順三 1908-1997(89) photo by mirutake 2011.10

旧井上房一郎邸 1952 (レーモンド自邸)1951(63) 原設計:アントニン・レーモンド 1888-1976(88)

実施設計:井上房一郎 photo by mirutake 2009.07

参考文献

1961「西洋の庭園」 (創元選書) [古書] 鼓 常良 (著) 東京創元社 中古品¥ 1,500より *7

2012 女中がいた昭和 (らんぷの本) 小泉 和子 (編集) ¥ 1,728 河出書房新社

P33 開放的な作りで埃が入りやすく、平座生活を送っていた昭和初期までの日本家屋では、1日に何度も雑巾がけや掃き掃除が必要であった。

1968 2007「終わらない庭」三島由紀夫 井上靖 大佛次郎 伊藤 ていじ 淡交社

1986「つくられた桂離宮神話」 (講談社学術文庫) 井上 章一 (1997/1/10) ¥ 1,008

2003「建築における日本的なもの」 磯崎新 新潮社 ¥ 2,415

1996 小さな森の家―軽井沢山荘物語 吉村 順三¥ 2,447 建築資料研究社 (1996/04)

2008 サヴォワ邸/ル・コルビュジエ (ヘヴンリーハウス-20世紀名作住宅をめぐる旅 1)

2000 『ミース・ファン・デル・ローエの戦場 その時代と建築をめぐって』

2013

「落水荘」のすべて 三沢 浩 (著) ¥ 1,944 : 王国社 (2013/06)

2008

フランク・ロイド・ライト入門―その空間づくり四十八手 三沢 浩 (著) ¥ 2,052 王国社 (2008/01)

2001

フランク・ロイド・ライトのモダニズム 三沢 浩 (著) ¥ 2,592 彰国社 (2001/06)

居間内部 原色が使われていた※1

居間内部 原色が使われていた※1