吉村順三「軽井沢の山荘1962(54)」

土から離れる日本の自然観

吉村順三 1908-1997(89)

photo by mirutake 2011.10

早朝に東京を発ちましたので、車はとてもスムーズに流れ、8時には軽井沢到着。

軽井沢駅から、北にズーと上がって行きます。

道路から敷地周辺の川の流れを眺めていますと、崖地の途中から、何カ所も水が湧き出しているという地勢になっているのを見つけました。写真では解りづらいですが、あらためてここは溶岩台地であることを、崖面から何層にも渡って湧水が流れ出ているという立地なのでした。湿気が多い土地柄と考えなければならない状況がよく見えます。

けれどこれから解き明かして行きますが、この湿気が居住部分を2階に持ちあげた理由ではありません。それは幾つもある一つにすぎません。地元のほとんどの別荘がそうであるように、また「軽井沢の山荘」に増築された1階居間に示されているように。軽井沢の別荘群は1階に建てられているのです。*1(「小さな森の家」軽井沢山荘物語より)

そんなことを思いながら目的の「山荘」は鬱蒼と茂る林の中にありました。

現地に到着、どきどきします。

まず感じたのはあれー外壁がやけに白いなー、と言うことでした。杉板とのことですが、写真なんか見ていて、焦げ茶色や黒くくすんでいると思っていたのですが、これは杉板張りとしてはあまりに白い。サヴォワ邸に通じる白さではないか、と言う印象を持ったのでした。あははははー、そんなことはないか。

後日関係者に聞きましたら、最近外壁のアク洗いをしたんだと言っていました。

敷地のすぐ南東側は川に向かって崖状に落ち込んでいきます。落ち葉が厚く積もっていて、川までは降りてみませんでしたが、湿気が結構あるのかなという印象でした。

自然に溶け込む、質素な外観がとてもいい建築ですね。

居住部分はコンクリートのピロティに乗って、2階に持ち上げられ、木々に囲まれて上昇感いっぱいです。

この2階の居間にあって、下を見ても上を見ても、空中に浮かんだ感覚を得て、まわりの木々に囲まれて、自然と一体になった浮遊感を得られるのだろうと思います。新しい自然観がここにあると言うことです。

そう、日本の自然観は、自然と一体というのは同じですが、空中での一体感ではなく、庭園の自然へと室内から外部の庭園に向かって連続する=「水平の」自然体験感でした。この建物の設計者は日本建築を深く理解する吉村順三です。それが新しい「垂直の」自然体験感、ここに新しい自然観をこの建物で提示しているのでした。

日本的な狭小別荘事情でしょうか、屋上庭園とはいきませんが、2階から感じる空中の木々との自然の感覚がいいのだと設計者は言っています。2階の緑との関係が最大の目的となっており、1階にあることの土による汚れの持ち込みや砂ぼこりから逃れ、しっとりとした瑞々しい緑との交感「だけ」を目的としているのでした。土を避ける意識の先鋭化でしょうか、視覚の緑・太陽・風・雨、これは正に都市生活者の自然観であり、抽象化された自然と言うことではないでしょうか。

またコンクリートスラブの軒下が、コンサートやバーベキューの社交場と考えられているのでした。

これは縁側や濡れ縁と言った居室と一体となった「水平」の自然との交歓や、縁を通しての近隣との日常的な交流ではなく、イベントを開催するという非日常の意識のことで、目的がはっきりした交流=選択された交流といいうことが、都市的な交流ということを意味しているように思います。

またこの屋根上には林の緑を2階以上に満喫する小さな露台が作られており、露台は屋根もなく、壁も低く、林まっただ中だから、自然そのものと言うこと。此処は寝っ転がって木々の上昇感を見あげる感じが良いんだなーと想像することができると思います。

このような体験感は、これが個人用であることを感じさせる。自然との個としての対話の時間が重視されているのでした。ハンモックを吊って一人満喫するような自然体験感のことでしょうか。あるいは親しい関係の二人きりとか。

居間から突き出している木造のバルコニーは奥行きも小さく(敷居から500ミリくらい平面図から読む)、ここに出て何かをするという感じではない。あくまで居間の床を伸ばして、床までの掃き出しのガラス戸によって、空中に2階床を連続させてゆく感覚を得ようとしている。窓を掃出しとしているから手摺は無いと危ないが、あまりに簡単、手すり棒の下は何もない。それは身体は外に出なくても、意識が外に出て行けばいいのだと言っているように感じる。内部にいて感じる自然体験ということが意図なのだから。(直ぐ思い浮かぶのは、この手摺りの形なら、スチールでもっと細くやったら、空中への連続感はもっと感じられたかもしれないと。それは現代作家のやることで、ここでは山荘風の丸太を選んだのですね。)

(都市の高層ビルも腰つき窓が普通と思っていたが、開放感を求めてどんどん腰が低くなり、現在はガラスが床まで降りてしまった。ガラスがあるにもかかわらず、手摺りがないと足下が空中なので怖い感じがするのでした。この方式を早くから(1962)やってしまったのが、この「山荘」とも言えそうです。)

また吉村順三の作品を見て行くと、この山荘の後に「脇田山荘」があり、これもピロテイによって住居全体が持ち上げられている。ここでは掃き出し窓は止めて、少しの立ち上がりを着けているが、結構低いもので、飛び出しそうな危うさの中で、手摺りはなく、敷居の幅で領域を分け、大きな開口が空中に向かっている。

この割り切りというのがすごいです。日本的空間ということから言ったら、室内から庭への連続性をやらなきゃならないわけです。日本趣味を深く理解する吉村順三が、ピロティ住宅ですから、何が起きているのかなかなか言葉にならなかった、意外に思うのは私だけではないと思うのです。何がそうさせたのでしょうか。

日本の居間は何故ピロティによって持ち上げられたのか

また今回吉村順三ギャラリーで見てきた発見なのですが、自邸「南台の家」の展開で、始めは小さかった池が,

増築を繰り返す内に、池の方もだんだん大きくなっていく。そして居間の南面掃き出しガラスの全面を通り越して隣の食堂前を超える長さの池になる。しかも池は居間に直近に、濡れ縁900の前に直ぐ1500くらいの奥行きで池がとりつくように設けられます。夏など池に陽光が反射して、居間内部まで眩しくて仕方ないのではないかと想像してしまうのですが。これも掃き出し窓に土を近づけることを嫌っているように感じるのでした。居間と庭との関係が、土ではない、ペイブでもない、水面であることは何を物語るのか。あるいは池には睡蓮など水草が水面を覆っているのでしょうか?それに居間の隣の食堂は引き込み窓ですが、掃き出しではなく腰壁が付いているのでした。これらの居間と庭との構成は不思議で特別な思いがあると考えます。

*1 「南台の家」 (1957) 南立面写真 1階平面図

そして、建築の美意識は違いますが、コルビジェのサヴォワ邸(1931)の居住意識=浮遊意識からきていると思います。姿かたちも、規模も似ていないのですが、ただ一点「住まい」が2階に持ち上げられているというところが共通なので、それは時代の都市化された自然意識が双方とも原動力になっているのだと思います。

「サヴォア邸」 1931 (44) ル・コルビュジエ 1887-1965 (77)

サヴォワ邸は前回取り上げましたが、コートハウスで第一段階の守り、ピロティで持ち上げることで第二段階の守りになっていると思うのです。この二重のプライバシーの守りによって初めて内庭と全面開口の内外一体が可能になった。そこに都市的自然観による、太陽・風・雨という抽象的自然が実現されたと。

サヴォワ邸は土足の生活習慣です。ヨーロッパではパティオに出るのに靴を履き替える必要はなく、内外が靴のまま一体です。けれどその内部空間は石の厚い壁に囲まれ、内外の間仕切りはがんばっても両開きガラス戸と同じ幅の石の壁を交互に繰り返すことしかできませんでした。そんななか、柱と梁だけでとても開放的な建物に、大ガラスの建具を建て込んだ=日本的な間仕切りの発想が、「サヴォワ邸」の持ちあげられたコートハウスに実現したのでした。ここに内庭と居間との内部と外部の一体が、土足の文化の中に完成されたのです。土足であるがゆえに内外をそのまま行ったりきたり自由に出入りできるのです。それは土足なら当たり前のことでしたが、ヨーロッパでは建築空間としては内外一体は近代にならなければ実現できなかった。それは日本発祥の空間意識に出会わないと実現できなかったのでした。

内庭と居間とを一体に使うには、ヨーロッパのように土足が合理的です。庭と連続する内外一体の建築空間性は日本の建築文化ですが、土足の文化と出会うことでより合理的で、本当に内外一体になって自由に出入りすることができる。日本建築の空間意識でありながら、土足文化でこそ内外一体性が完結するというのが、戦後直ぐの建築家達の結論としてあったのでした。

「旧井上房一郎邸」 1952 (レーモンド自邸)1951(63) 原設計:アントニン・レーモンド 1888-1976(88) 実施設計:井上房一郎

「レーモンド自邸」(1951)が、土足の習慣によって、居間の床を外部と段差150ミリくらいまで下げ、また日本的大建具による引き込みスタイルで内外一体を実現しました。その外部のペイブ床には屋根のないパーゴラだけの食堂をセッティングしたのでした。こうして土足の内外一体の生活は完成したのです。ちなみに雨が降ってくると、寝室にも接していますので、寝室が食堂として兼用され、転用の日本文化がレーモンドによって愛され使われていたのでした。

「私の家」 1953 設計 清家 清

続いて清家清が「私の家」(1954)で土足の鉄平石貼りのワンルーム住居を内外一体として実現しました。

外部庭も勿論鉄平石貼りです。ここでも日本人である建築家が、日本の内外一体の建築作法は外部に出る時に土足に履き替えるのではなく、内部を土足にしてしまえば、なんと合理的かと気づき実現したのでした。

しかし素足の生活習慣の快適さを捨てることはできなかった。内部が全てごろごろできる清潔な床の快適さは、かけがいのない安心感や憩いの感覚をもたらすものです。土足を脱いで上がる日本の生活習慣は疲れが取れると言うことは、日本人なら誰でも実感しています。この土から離陸した素足のしっとりした快適さは、最高の住まいの在り方の一つの条件でしょう。もっと言えば庭との連続性を捨てても良いほどの価値なのでした。土足の失敗が逆に内庭との一体感を捨てても良いと思わせたのではないでしょうか。

「脇田山荘」(1970)

「脇田山荘」(1970)

そうこの庭との連続性を捨てること、土との親密性から離陸すること、それこそ素足の文化を持つ建築家の目指したことだった。その上で自然とも親密でいたいと願ったのが、都市的自然という新しい時代の自然観でした。

「鳥になったような暮らしのできる家をつくろうと思いついた。*1」それは大地から離れ、空中の自然とのつきあいでした。サヴォワ邸では水平連続窓を通した、遠い向こうに樹木が見える社交空間でしたが、ここ「軽井沢の山荘」では、窓の直ぐ近くに迫ってイチョウが樹木が、見えるのでした。それは木々の間に一体となって浮遊する、居間のソファーに身を沈める夢中の内面性か。内外一体はこのように進化した。この考え方で造ったのが「軽井沢の山荘」(1962)でした。「脇田山荘」(1970)でした。

2o12o115 mirutake

(私が都市的自然をはっきり掴んだのは、安藤忠雄の「自然が失われた都市での太陽・風・雨」をテーマとした「住吉の長屋」(1976)でした。)

-------------------------------------------------------------------------------------------

吉村順三の「軽井沢の山荘」で思うのは、この建築を良いと言う人は多いのだが、いかんせんなかなか言葉にならないのですね。その内実を想像してみると。

1.日本建築を深く理解する建築家が、日本的空間でないものをやっているというのは、なかなか言葉にできないというのが大きく解らないというか、なかなか納得できないことだった。住まいがピロティによって持ちあげられている。こういう思いもしないことが、何か違和感というか、解りづらさとしてあったという風に感じてたんじゃないかと思いますね。今回このことはやっと言葉にできた。

2.それからどこがいいとなかなか指摘できないほど、民家のような普通の佇まいなのです。表現として自己の表れが希薄だと感じてると言うことでしょうか。2階に乗せられた住まいの杉下見板の外観なんて、有名建築家の作品とは思えない地味さだ。自己表現を抑えた=地味さというのを自己表現とする美意識(建築家)ということなんだ。あるいは日本の建築は、桂離宮や、庵や、茶室の初期のように、枯れたものを美とする意識がある。これが最大の特徴なんですね。その良さはほんとうに解りずらいものなのですが。吉村をいいという人はこの地味さがいいと言っているのですね。

この山荘の形態はあまりに地味故に、抽象形態とはいいづらいですが、軒が出ていて言いづらいですが、とてもシンプルな片流れのキュービック(幾何学形態)であり抽象形態です。これをあっさり隠してしまっているのが、あまりに枯れている外壁の杉板なのでした。

3.1階テラスの下に立ってみて、初めてそのキャンチスラブの大胆さを感じることができました。だが、コンクリート打ち放しの壁を舞台設定としながらも、床板材が非常に地味な表現となっていて、このすごさをやわらげている。建築雑誌の立面のような遠くからの写真では、キャンチの迫力は伝わらないし、伝えようとしていなっかたと思う。

今回「軽井沢の山荘」に行って、林に囲まれた感覚や、川があるらしいのでそれとの関係や、対岸からの関係を写真に撮ってきたいと思っていたが、木々が深くて、上手くいかなかった。そんな中気が付くと建物の前にモミジが色付いていた。紅葉はもみじだけではなく、他にもあったが、モミジだけを建物の前にフレーミングすると、林の中で天空に向かって山荘が立ち上がって行くようなイメージがあり、思わぬ発見があった。それは山荘の前に立つ細身のモミジの木が、山荘の上昇感を=設計の意図を代弁しているように思えた。モミジが三本重なるように残されていると考えられる。これだけのモミジの厚みが欲しかったと言うことでしょうか?モミジの高さから見て二階の掃き出し窓からは、寝そべってみるとモミジの勢いが良く感じられると思います。

注;ここで取り上げられた個々の建物の関連は、私の見つめてきた建物についての関連を取り上げているものです。それは個々の建物の内実としての連続性を取り出せたと言うことであります。よって建築史での最初の内実の出現建物がどの建物であるのか、またその内実の引き受け建物がどの建物であるのか=その時代考証は建築史家によるしかないものです。

20120701 mirutake

-----------------------------------------------------------------------------------------

関連 hp

体験外記 軽井沢の山荘1962 設計 吉村順三 けんちく探訪

book紹介

小さな森の家―軽井沢山荘物語 吉村 順三¥ 2,447 建築資料研究社 (1996/04)

この1冊に「軽井沢の山荘」を凝縮。日本を代表する建築家、吉村順三の珠玉の名作「軽井沢の山荘」。吉村みずからが山荘を案内し、心地よい空間をつくる手法をていねいに解説。吉村順三が最初に描いた山荘の図面原図も初めて収録。30数年経た現代も生き続ける、小さな山荘のすべてがわかる決定版。 (「BOOK」データベースより)

樹木まっただ中、空中の浮遊感が良く表れた写真です。(take)

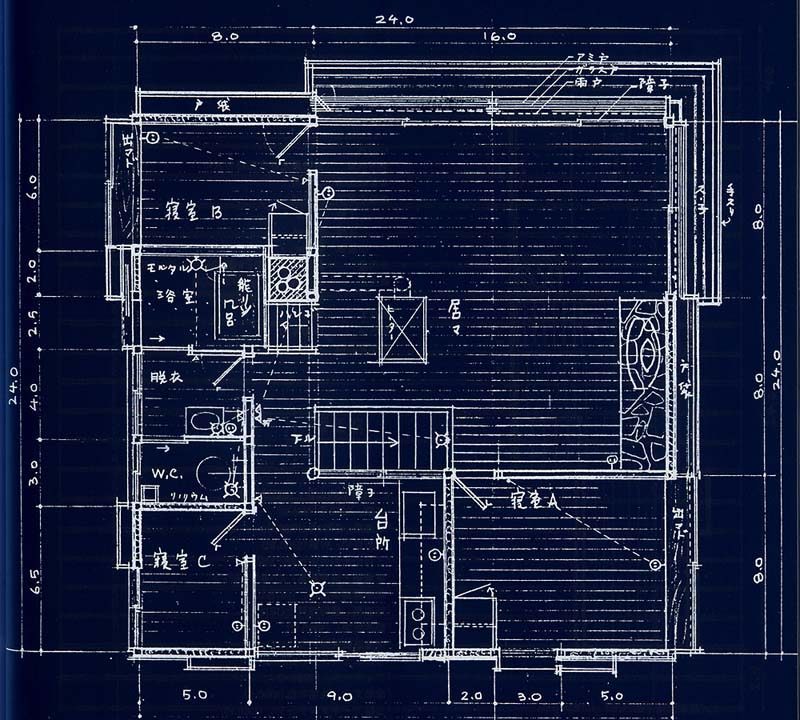

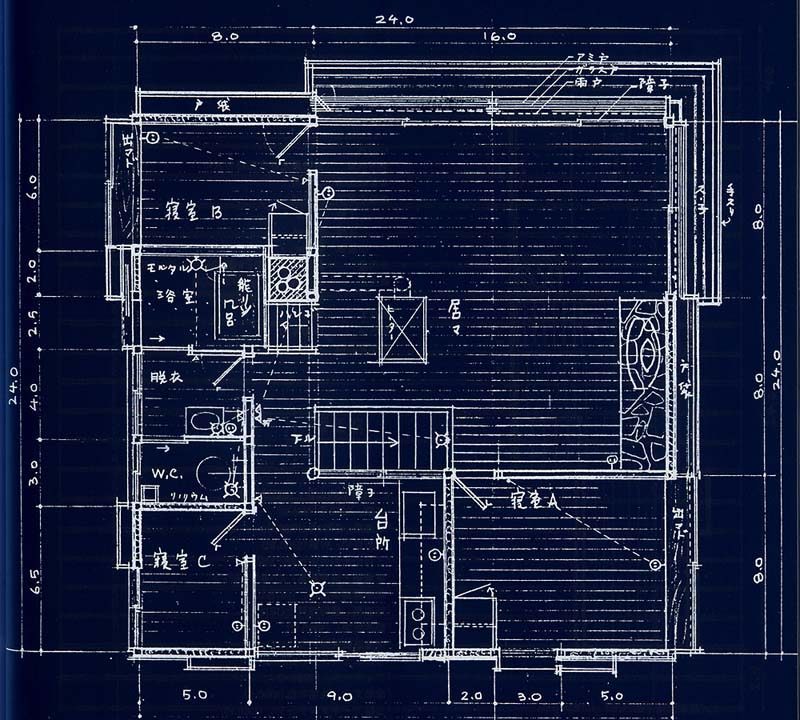

2階平面図 南が上、尺寸法で描かれている。吉村自身の手書き図面。居間の南面と西面が大引き込み戸。

「脇田山荘」(1970)

「脇田山荘」(1970)