玉川高島屋SC 2009.10

設計:隈 研吾

photo by mirutake 2009.11

建築雑誌に小さな写真1枚のニュース記事を見て、根津美術館が解りやすかったし、見た方が良いなと思い、どのような作品かも解らないまま見に行ってしまったのでした。(丁度新しいカメラを買ったところだったので、何か撮りたくて仕方なかったのでした。)

建築って、建築鑑賞って、現場にいるときにはトータルな認識は勿論、各部を味わうと言うことも実はなかなか難しいのだと感じている。特に今回のように初めての部品に出会っていると、その意味するところや、全体がどういう感じなのかと言うことがつめないなーと思っている。ぼーっと感じているという言い方があっている気がするのです。(いつもこの感じで見てきたと言ってるなー、そういえば)

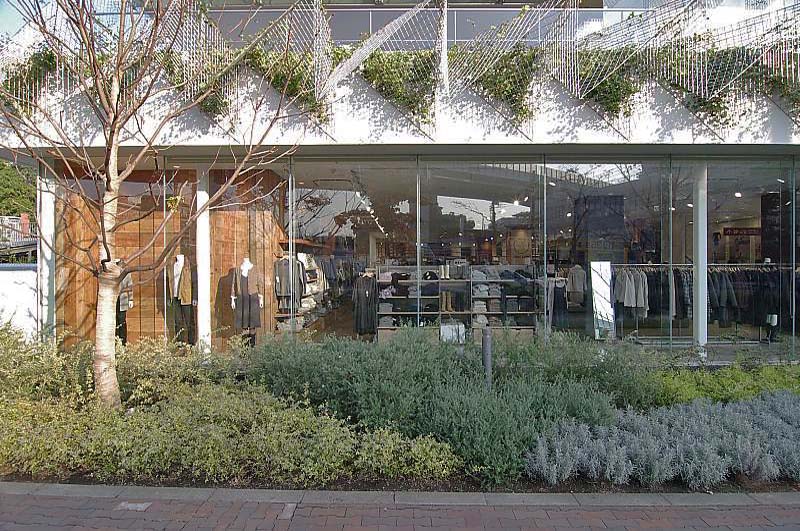

この植栽の植え方が余りに自然でしばし見とれた。

歩道の縁石からいきなりそのまま植えられていて、この植え方だと

歩行者に傷められるやり方だが、その痕跡は全くない。

縁石がなければもっとキレイで、抽象化に行く。

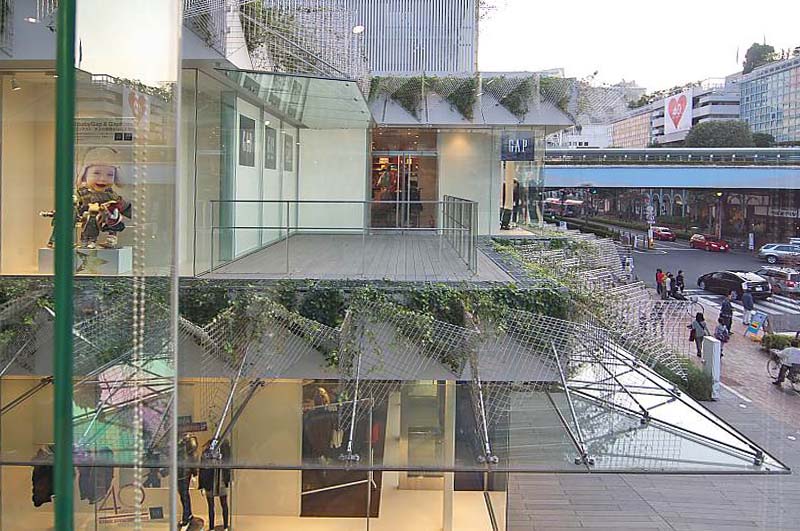

ステンレスメッシュの三角形に配置されたアイビー、成長してどんな造形になるのか楽しみ。

今回のこの建物のテーマは植栽(アイビー)を建築的にアレンジした(どう飼い慣らすか)新しいイメージをやれるかと言うことで、各階に適切なボリュームで、今までにない在り方で配置したいと言うことだと思う。そしてこれを建物全体の各階に横配置3段になり、できれば三角形の波のように繰り返しのうねりにしたいと言うことらしい。

そして階段吹き抜け部分では、この緑のラインが迫ってくるように配置できるし、階段上部で上昇感が高まったところで、屋上緑化の面密度を見せてクライマックスとなる、と言う風に設計意図もあるのではないか?と感じたのですが。

屋上緑化は実際にはガラス窓からの逆光線になっていて、緑の面の迫力と言うのは感じられませんでした。実際体験した感じとでは、写真の方が良い感じになりますね。あるいは逆に先ほどの全体の緑のライン3段の感覚なんかは、写真から得られる感覚のほうがストレートに感じさせてくれます。現場では全体の3段「緑」ラインになっているのが、ステンレスの見えの方が緑より強くて、対象化するのは無理でしたね。

帰ってきて撮ってきた写真を見たりしながら、だんだんマトメの言葉というのが浮かんでくるのですね。

今回でも、植栽の部分や、ステンレスの金物、階段を上がったりと、ぼーっと感じているだけで、何を見てるのか、なかなか対象化できないのですね。植栽を垂らしっぱなしにしてしまうのではなく、ステンレスのメッシュで各階の上部に、三角形の連続のように配置しようとしているんだなと感じてきた。現場ではこんなに意識的であるはずがないけど。もっとボ−っと見ているんですね。

建築鑑賞としては写真で見て、認識を高めて行くというのはこれで良いのでしょうが、実際に利用している人に建築がどういう印象や、効果を与えているのかと言うところをつかんでみたい欲求が出てきているものですから、現場での体験感覚と写真の違いについて書いてみました。

実はこういう書くという対象行為で、現場での無意識体験を取り出すのは結構困難で、後からの認識でどんどん書いてしまう、書くというのは後認識の積み重ねと言うことではありますね。だからこそ書くことによってでしかトータリティは出てこないものでもあります。

緑を支えるステンレスメッシュは光ってちゃらちゃらするような物ではなく、植物の茎と葉とを支える最小限の形だった。けれどそれはもっと光って、ちゃらちゃらして、目立っても良かったのかもしれない。気取った装飾品のように。華美な装飾に流れないでこの植栽の意志を感じさせたのではないかと思ったものでした。

091108

毎回建築見学行くたびに、見ているときにはなんだか良くわからない感じで見てきてしまって、帰ってきてからだんだん何事かが解ってくるという感じになっている。これって、初めて見てるから、普通の人の視点なんじゃないかと思い始めた。言うならば帰ってきて初めて超広角の写真を見ているのだから、ここでやっと全体の感じが良く捕らえられると言うこと。それに対し現場では普通の人の視線=標準レンズ程度の視角で見ているから、全体像というのがなかなかイメージできないでいるわけだ。現場では超広角視線の全体像はよく見えていない、部分のおもしろさだけが見えている。

帰宅してからじっくりPCの大きな画面で写真レンズの固有の視角(超広角や現実の切り取り)でもって、新しい視点をもらうことになる。写真だけに表れた映像から、超広角故に見せられる全体を一望の下に見せられて、初めて明確な全体像が視覚的に訪れる。ここまでは写真レンズの助けによる新しい世界を自分の物にしたと言うこと。

けれど建築の全体像とはここに終わるわけではありません。

これらの超広角の立面図的全体像を手中に納めてから、建築的な構造理解や、工法理解や、写真にない世界、設計図面の世界、目に見えない意図や、世界の認識を加えて全体像なる言葉での対象確定が行われる。これらによって初めて、建築という観念の了解世界の全体となるのでした。

本の紹介

新・建築入門―思想と歴史 (ちくま新書)

隈 研吾 (著) (1994/11) ¥ 756

混乱をきわめる二十世紀末の建築状況の背後には、建築というひとつの制度自体を否定し解体しようとする、抗しがたい時代のムーブメントがある。ここから救出されるべき建築とは一体何か。ゴシック、古典主義からポストモダニズムにいたる建築様式の変遷と背景にある思想の流れをたどりつつ、この困難な問いに答える、気鋭の建築家による入門書。 (「BOOK」データベースより)

★この建築史はとても現在的なテーマを抱えて書かれています。そこがとてもおもしろく、解りやすくしています。それは現代建築は「構築ではないもの」と言うテーマなのですから、「構築」をどうつかめるか?と言う解説をしているのでした。そこを全部「抜き書き」してしまいたい衝動に駆られるほどおもしろかった。

出だしは旧石器時代の洞窟住居が建築か?という建築自体の定義として始まる。外部がないという意味では建築ではない。内部があると言うことでは建築的だが、そこには意志がなく、自然そのもの洞窟だから建築とは言えないと。これを1外部空間としての特性(オブジェ)がない、2内部の迷路性、3人類の意味在る時間文節(歴史時間)に属さない、と解説される。

垂直、構造、が「構築」になくてはならないものとして「構築史」が始まるのでした。

ところがこの建築史は時代思潮と建築が一体であったという設定で、誇大な量の思想史の解説と、建築との類似を書き込んでいます。この労苦に敬意を表しますが、それはそれで時代思潮ですから、時代建築と類同姓はあるのでしょう。けれど時代の思潮と建築が一体であることもなかったし、建築家達の一部が時代の思潮と建築を結びつけようとしたけれど。

ですからここを読んでいると、この建築史はまるでおもしろくないし、とても読み進めるものではありません。是非読み飛ばすことをおすすめします。

すると本当の建築自体の在り方を語っているところがだけが残されて、この建築自体を定義しようとする意志が書き込まれているところ、そこがおもしろく読ませてもらった部分、発見の連続なのでした。(take)