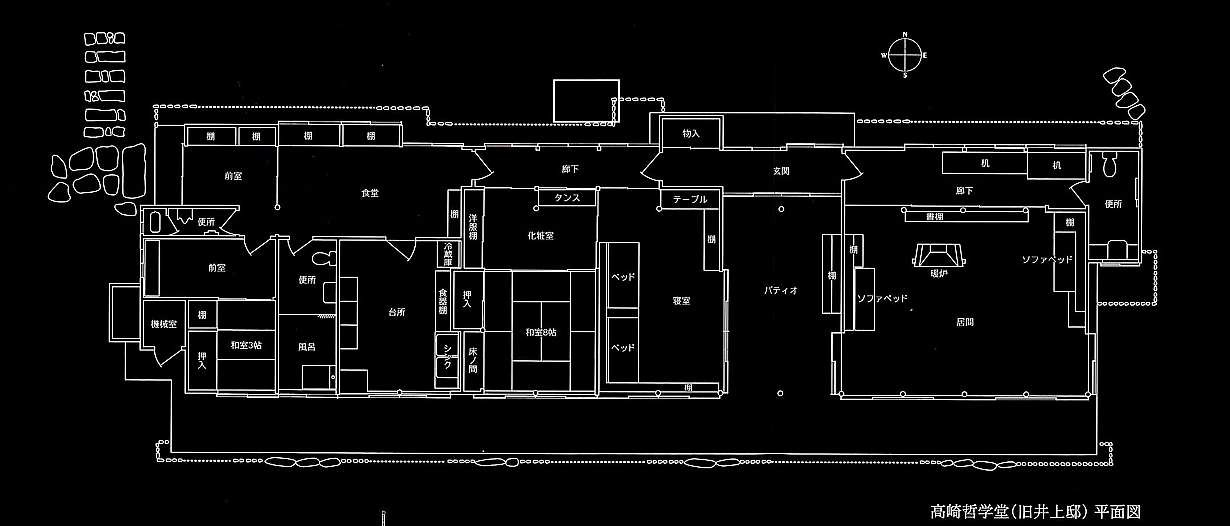

旧井上房一郎邸 1952

(レーモンド自邸)1951(63)

原設計:アントニン・レーモンド 1888-1976(88)

再現実施設計:井上房一郎

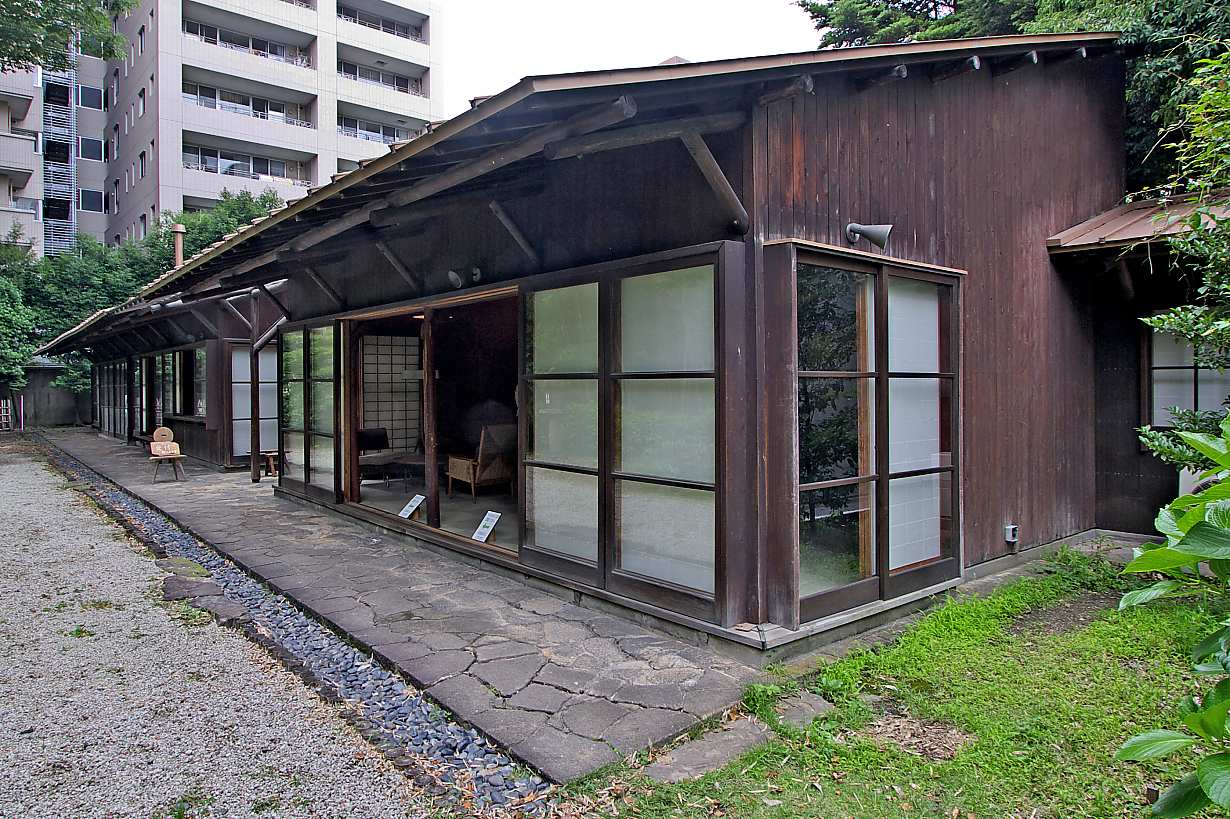

photo by mirutake 2009.07

見てきました。高崎駅から歩いて10分ほど。

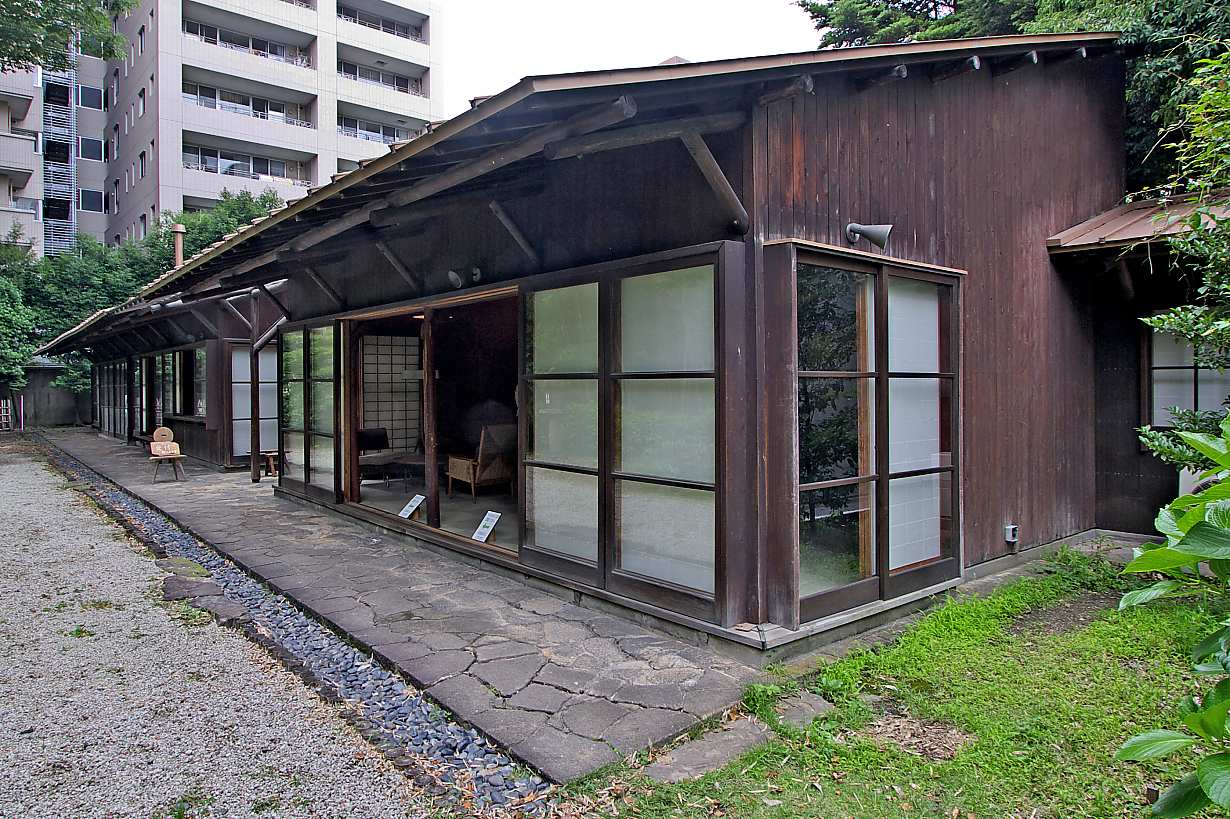

外部は軒の低い、深い、平屋で、竪羽目板張り。濡れ縁のないテラスは鉄平石貼り。

体験すると内部床との段差のなさは、普通の日本の住宅にはない物だと気づく。(今回ここにこだわって分析)

高崎駅前でここだけが鬱蒼とした緑。

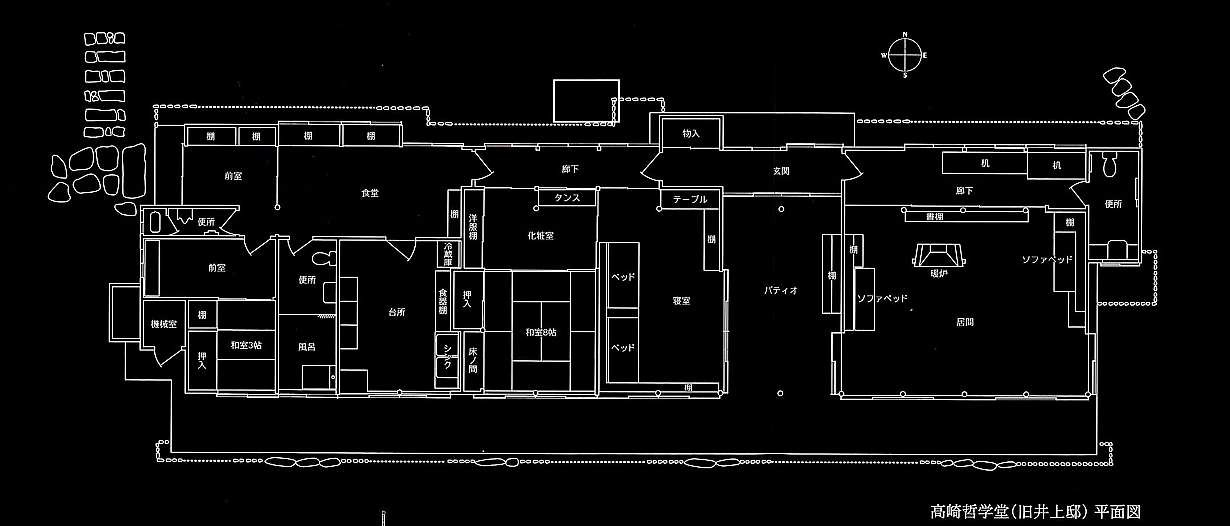

門からまっすぐの位置に玄関になる。現在、案内板は反対側からが入り口となっている。

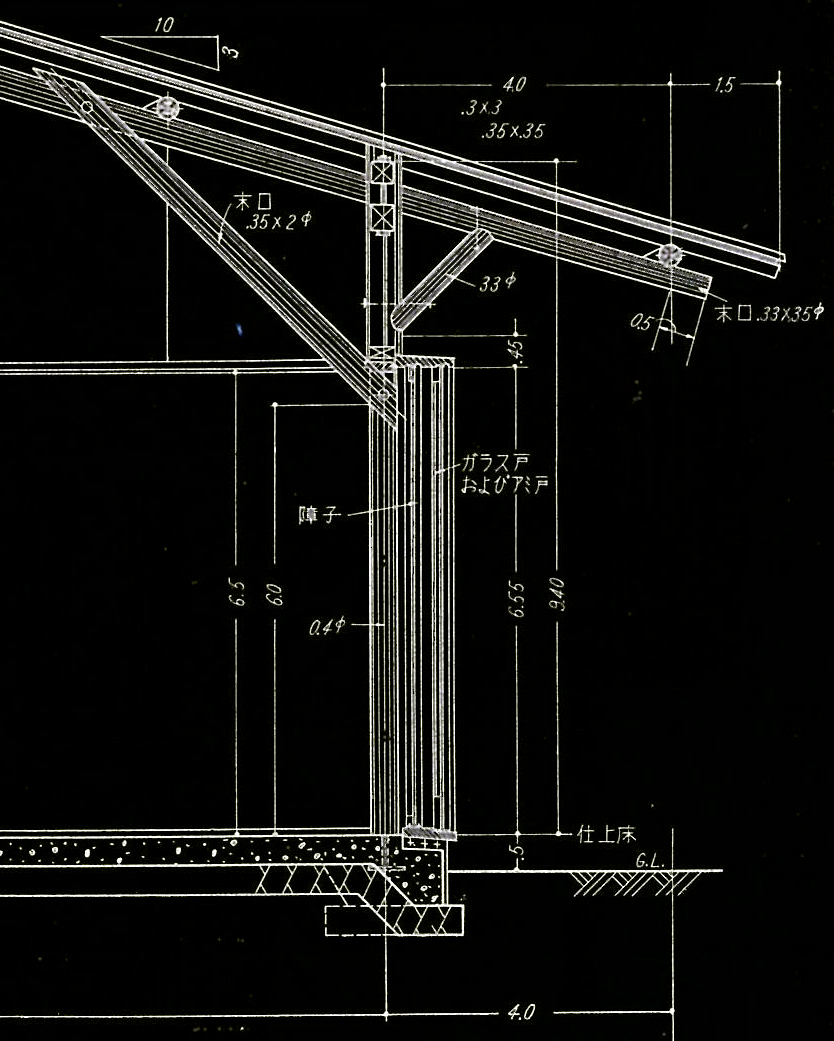

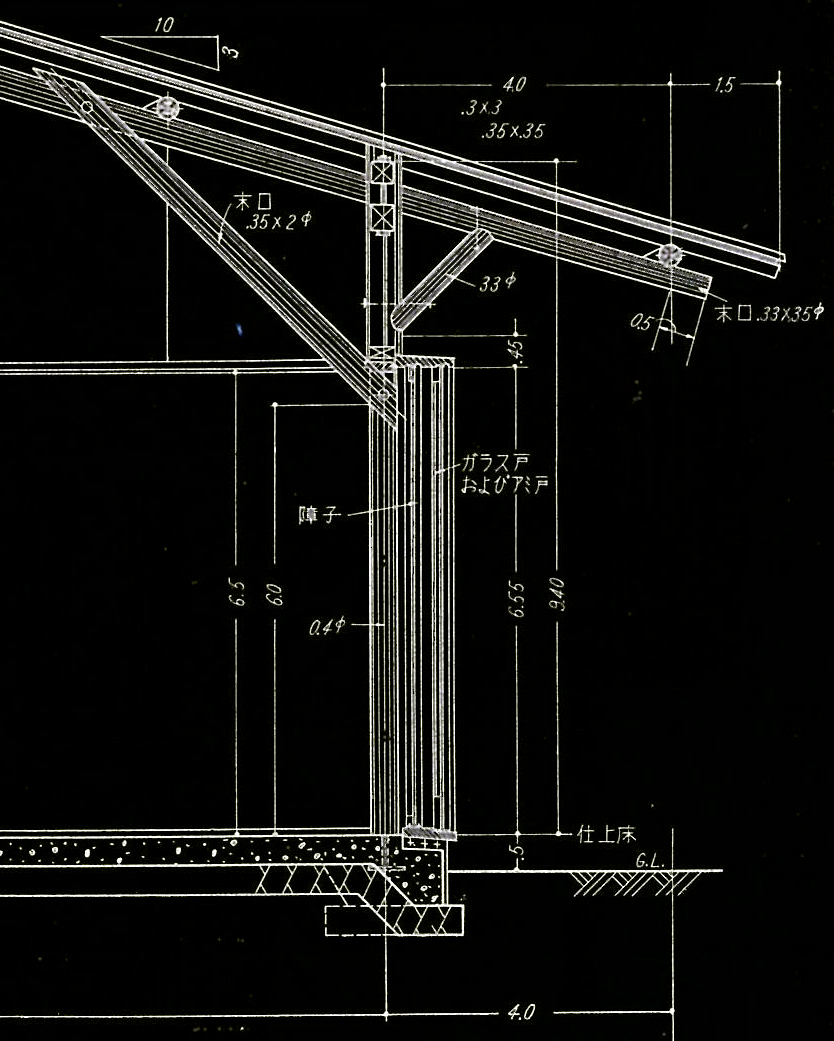

軒が大変低い。この登り梁杉丸太架構も独特の物だ。障子も、内法の高さも結構高い。(図面を見ると1950でした。)

民家風といえるのは軒の低さ、床の低さだろう。

それも私たちが暮らした物ではなく、深川江戸資料館の下町風町屋様式でさえある。町屋の特に軒の低い平屋の、熊さん八っつぁんの長屋にある。

この低さだけでも前回取り上げた米軍ハウスに近いものを感じる。

そして今回調べて解ったが、レーモンドのところでも米軍ハウスをやっており、平屋の低いものが図面として載っていた。(後掲載)

ここでの内外の段差のなさは、土足の使い方だからではなく、近代建築の内外一体性を意識しているから、こうなっていると言うことなのです。

写真左下の外壁を見てください。水平に点々となって、これは真鍮釘そのまま見えています。これはローコスト仕様としてやられた。

このレーモンド特有の半屋外空間は何だろうか。

原設計の土足仕様なら、ここまで玄関から通り抜けで来れる。半屋外で客をもてなしたり、家人がここで食事したりと言うことなのだが。

和風の濡れ縁で家人や隣家の人と交換するというのとちょっと違う。原設計は屋根にガラスがなかった。

ずっと眺めていると懐かしい気持ちになってくる。

この鉄平石には土が付いている。そうここは民家の土間空間なのだ。民家では出入り口から外仕事の連続で土間で内仕事をした。

住宅となったからには仕事ではなく、憩う場や食事の場として、洋式の外部空間での憩いをこのようにしつらえたのか。

この角の部屋が居間。南面全面から曲がり込んでまで、大きな開口が取られていることが解る。

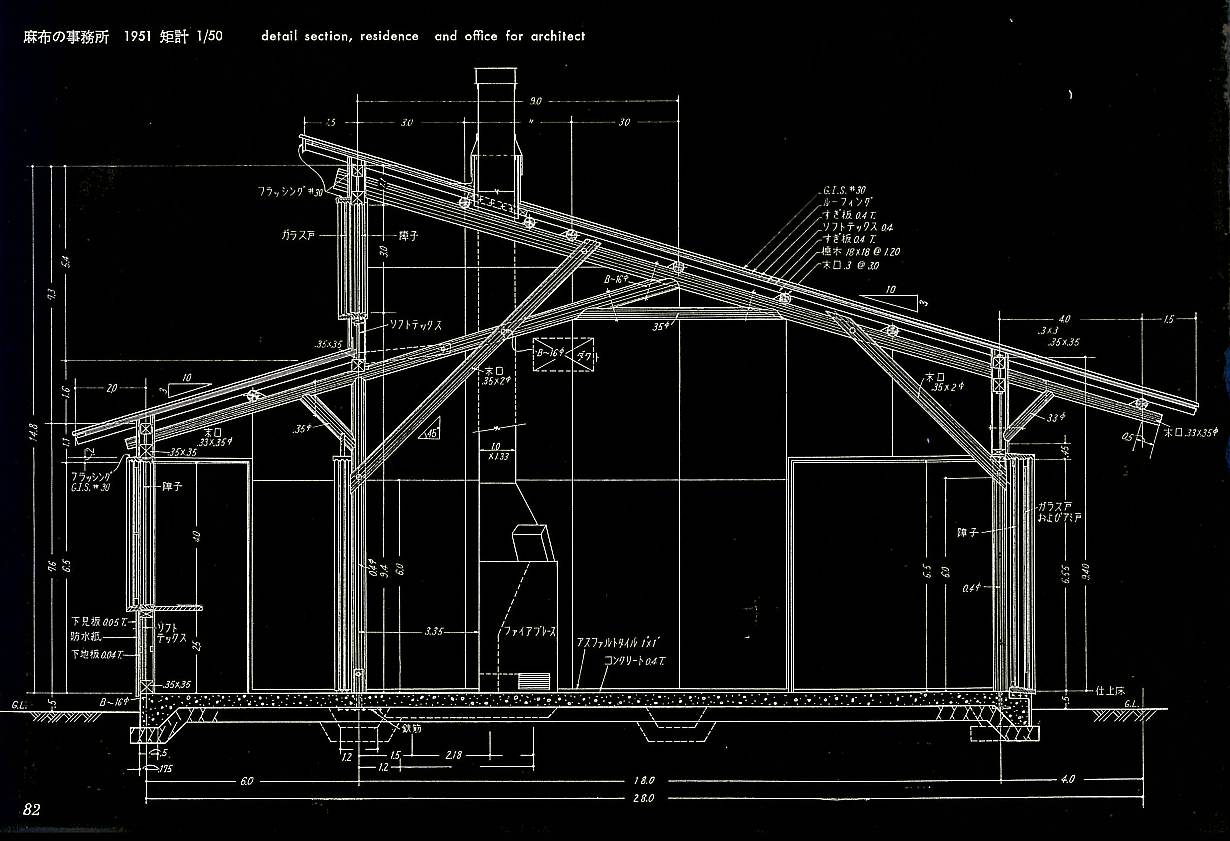

低く深い軒、登り梁を軒に出して、細いので頬杖までつけて、大きく張り出さしている。登り梁の上に母屋、その上に垂木、そして野地板。

普通はこの垂木や母屋の小口を隠したり守る意味で、鼻隠しや、破風を付けるのだが、ここにはない。

野地板や広木舞の厚みそのままに、屋根鉄板を折り曲げてきている。こんな納まりはレーモンドしかない。

これで屋根をもの凄く軽やかに見せようとしているのだ、と言うことではないか。これが1950にやられた。

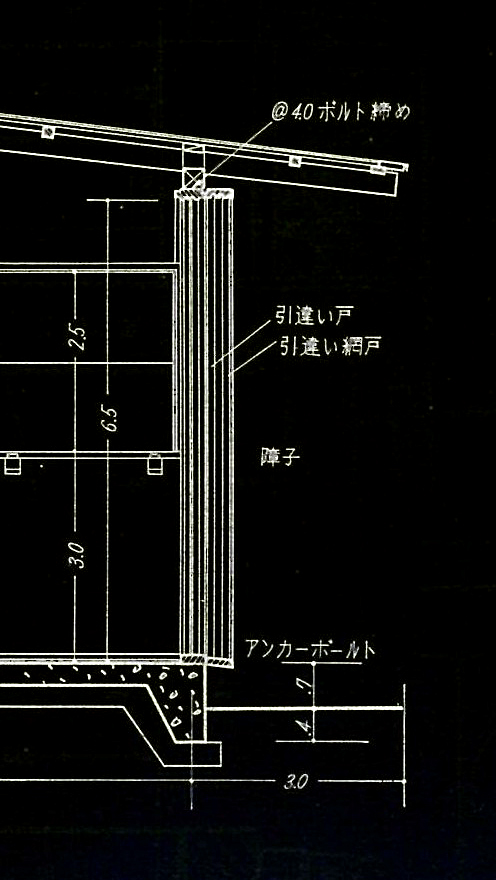

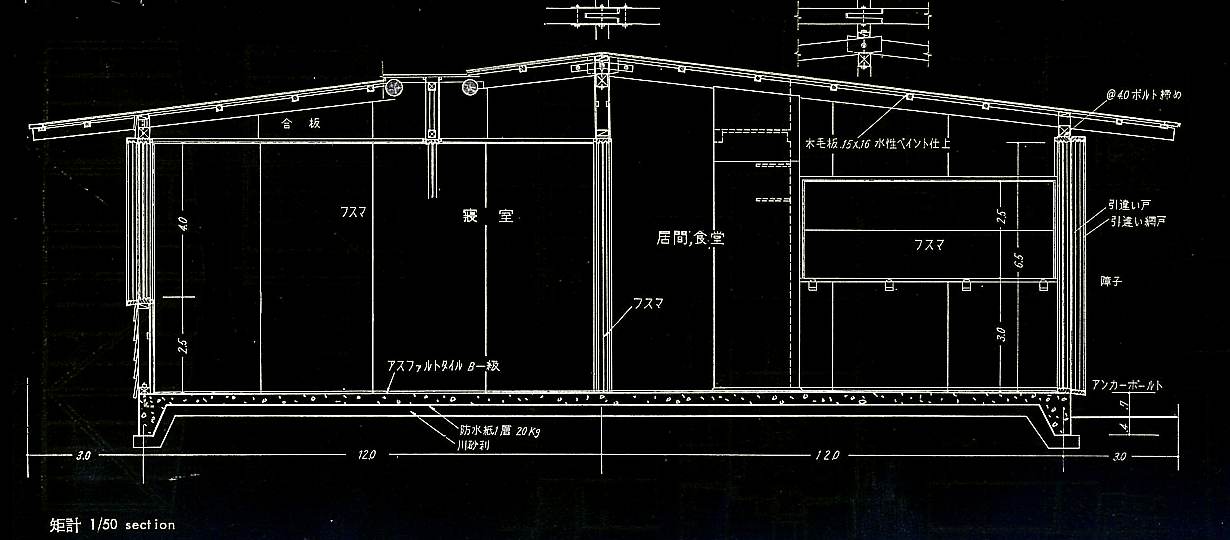

現設計の矩計図を見てもこうなっている。吉村順三の軽井沢の山荘を見ると、勿論鼻隠しがある。

現在までこれで持っているのだ。いくらか垂木も母屋も小口が痛んでいる感じがある程度で。

この敷地内に茶室があって、よく見るとこの納まりだったのだ。茶室建築から来ていたとは。

斜めの勾配で、野地板が外部に向かって突き出して行く。

斜めの勾配で、野地板が外部に向かって突き出して行く。低く深い軒。それでもテラス戸は結構高い。2000くらいか。

敷居と鉄平石との段差は120ミリ位か。結構低いよね。

やはりいつもの通り、何となくというか、味わいながらと言うか、椅子に座ったり、畳に座ったり、床に座ったりしてきました。そして気付きました。

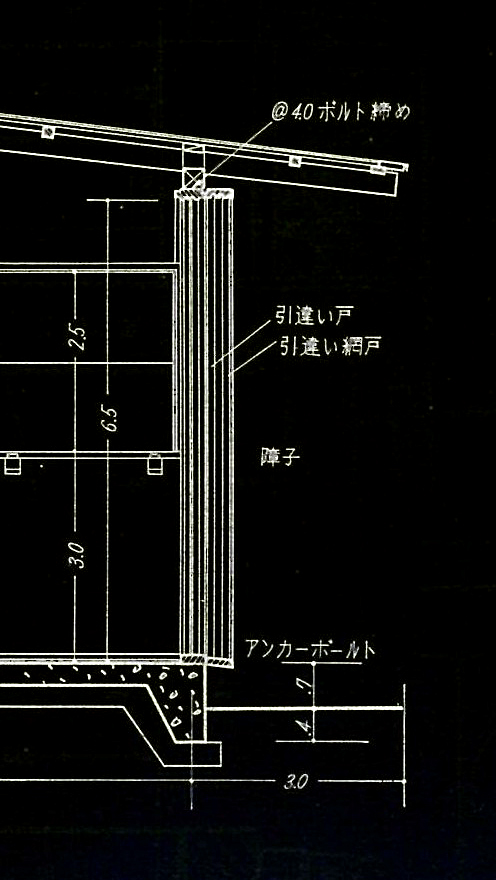

床と外部ペイブ(テラス)の段差の少なさ、これは何だろう。レーモンド自邸は土足だったが、ここではカーペットとしたという。土足なら自然と出てくる床の低さなのだろうか。自分たちの育った和風の床は、結構庭から高い位置にある。土から石の基壇、石の踏み台、濡れ縁、それから畳だ。この低さは建築家特有の在り方じゃないのか。欧米の住宅は庭に向かってこのような掃出し窓というのはなく、腰付き窓であり、出入りできるのはドアなのであり、しかも庭との間に何段かの段差があるのでした。と言うことはそれまでに洋風でも和風でもないもの、これはレーモンドの作り出した近代の内外一体の方法ということになります。

もっとよく見ていますと、掃出し窓の敷居枠の下はコンクリート基礎になっているようです。すなわち土台が回っていないのです。これだけの低さを作るには、そうも在りなんと思われます。また壁が付いているところには土台が回っているようです。それにしてもこれだけ床が低いと防湿対策が必要です。それでコンクリート床になっている。

実は私もかつてこの方法をやったことがあったのでした。

そのときはコンクリート土間埋め込み温水パイプ床暖房方式だったので、土台高さまでコンクリート土間を打つにシノビナイというところから発想したのでした。玄関と居間・寝室のテラス戸部分は土台をつけませんでした。

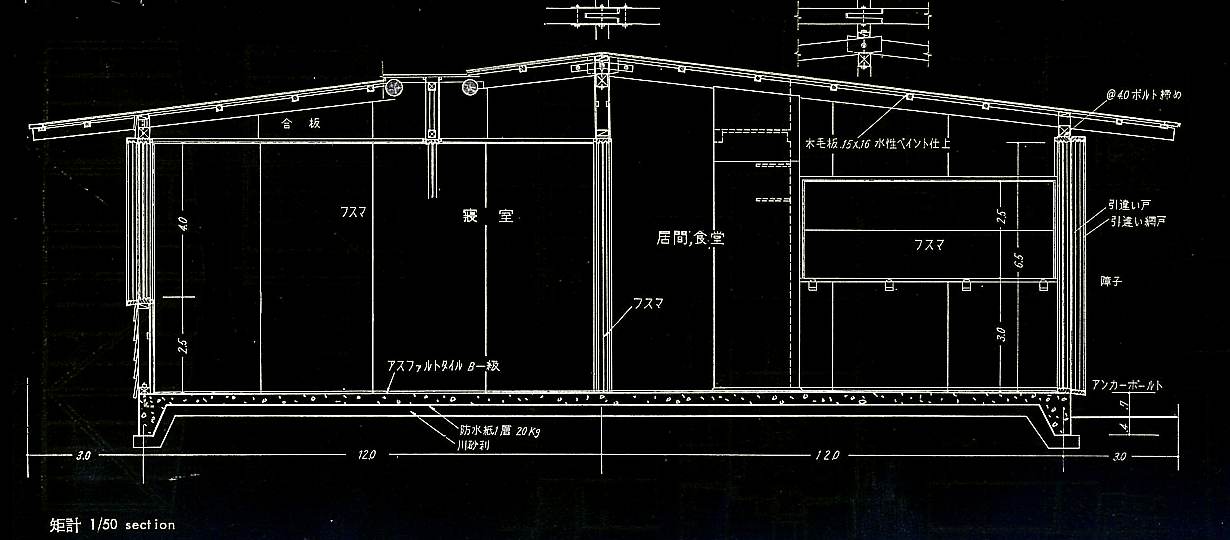

旧井上邸では例えば居間では南面4間巾(約7200)と東西1間づつが土台がない。と言うより、壁のあるところしか土台が回っていない工法と言うことになる。通常の木造工法だと土台上の木工造部が一体という考え方になるが、ここでは基礎を含めて上部木造部とが一体という考え方になる。

また南から東西までコの字型の6間(約10800)の大開口ということになる。通常は大開口となると柱を省略して大きな梁がくることになるが、ここでは1間の柱間は変わらない。そして障子は柱を外した敷居鴨居なので、その範囲で大きく動かすことが出来る。ここでは溝が2本なので、半分の面積の障子が残ることになる。

これはソファーベッドです。ベッドで使うときは引き出して使うようです。

風船のような薄い皮膜が、膨れ上がってゆくのを、丸太の構造材が押さえているように見える。内部にふくらむ空間、軽く包む皮膜、これは近代のものだ。

杉の丸太はこの写真のように艶々光っていましたね。

内部は暗い。壁は合板貼りのオイルステイン拭き取りのような。居間にしても、和室にしても、壁が暗いので開口から見える外の景色が、光溢れる「緑」として迫ってくる。これを愛していたのか!という思いに駆られる。(ヴォーリス展で、別荘の実大模型での設定が、このようなものでしたね。これって腰付き窓ですと、ぺーブが無いから、緑が近いだけで鮮烈だ。)

内部の架構を作る登梁丸太材は艶々と光っている。まるでオイルを塗って磨いたようなのでした。構造材と内部を囲む壁面と一体に空間を作る。凛とした細い丸太は、仮設のような感じはない。(この建て方が仮設現場事務所から出発しているとのこと。)

和小屋とは違うが、民家の吹き抜けのような、いやそれよりはずっと明るい(ハイサイドライトを障子で遣っている。)、水平の天井を張って頭の押さえられた感じにならないように、開放感のある居間と言うことを遣っているんだと思えた。この構造が見える、細い丸太で、壁は合板で、オイルステイン拭き取りのような落ち着いた感じ。これをレーモンドスタイルの近代の内部空間と言うのだとのこと。レーモンドは日本の民家からアイデアを見いだしたようです。

パティオでレーモンド夫妻が談笑している写真がありますね。

この井上邸ではアルミの垂木でガラス屋根になっていましたが、現設計のレーモンド邸では、雨が降り込む状態だったようです。

雨の降るときには、こちら側の寝室で食事を取っていたと言うことです。日本では大勢を占めた機能主義からは嫌われた転用の考え方で使われていた。

またこの井上邸では、寝室に付属して和室が作られたが、現設計にはない。

じっくり味わってみれば見るほど、私の体験した和風とは違う物で、独創に満ちていると思えた。

障子があるとか、天井が垂木に野地板そのままとか、と言うことぐらいが和風そのままと言うことだろうか。何となく様相が日本的だからと、見たこと在るものだ、と思っていたが、よくよく自分たちの育った和風との違いを吟味してみなければと思えた。結構独創の近代和風と言うことに思えたのでした。

レーモンドの愛した日本民家風と言うことを考えさせられてしまいました。それはまさにレーモンド独創の、文字どうりレーモンドスタイルと言って良いものを感じてきてます

レーモンドの愛した日本の民家風の建物と言うことですが、その近代性と、独創性と、民家からの受け継いだ物とのそれぞれの観点から見て行くのが捕らえやすいと思う。単純に日本民家からの受け継いだ物という感じで今まで見てしまっていたのだが、実物を見てしまうと、結構違うと体験して行くことになった。小さな写真を見ているのと、実物を見るのでは、自分の実感のところから体験して行くから、思いが幾らも湧いてきてしまうのでした。

090720

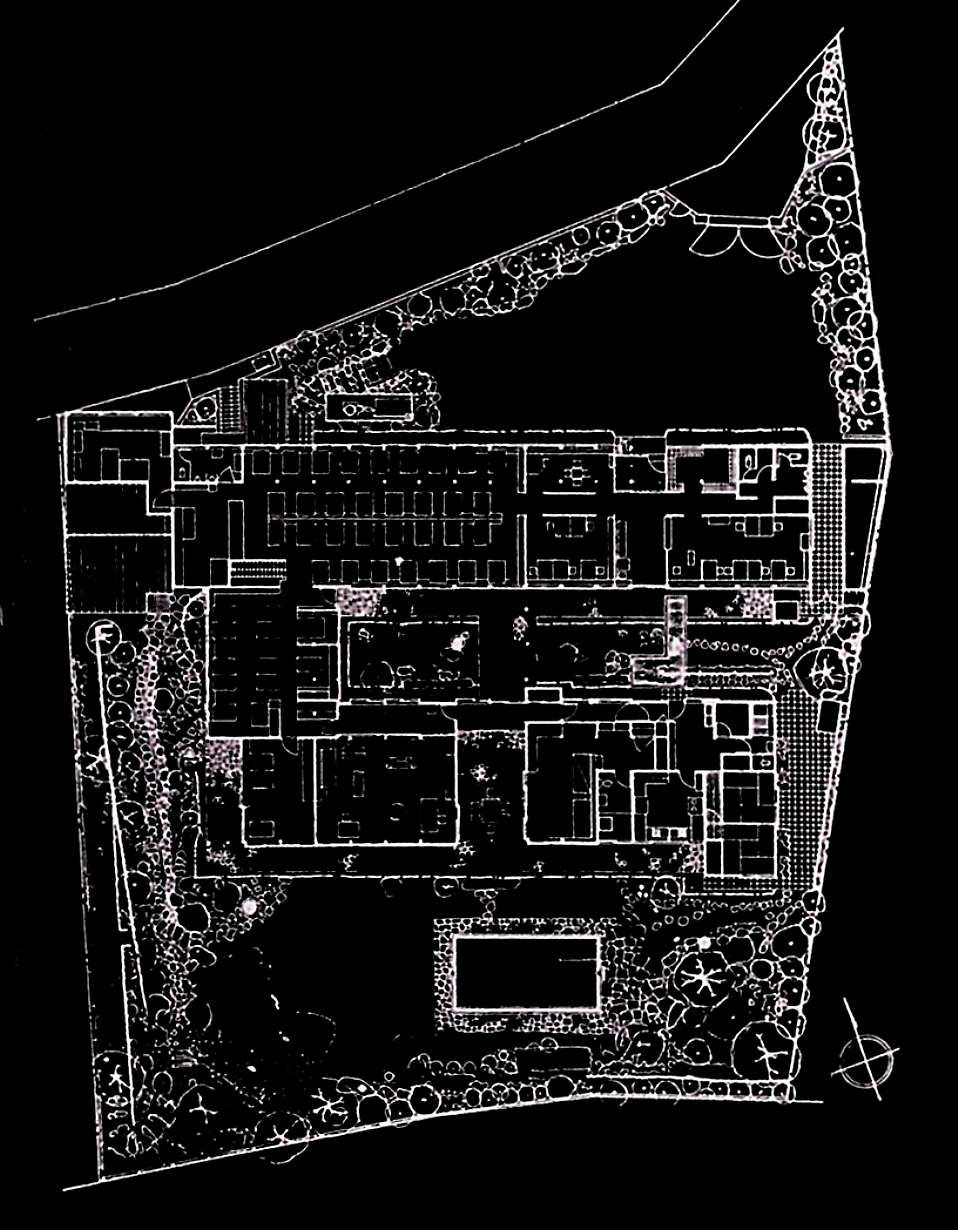

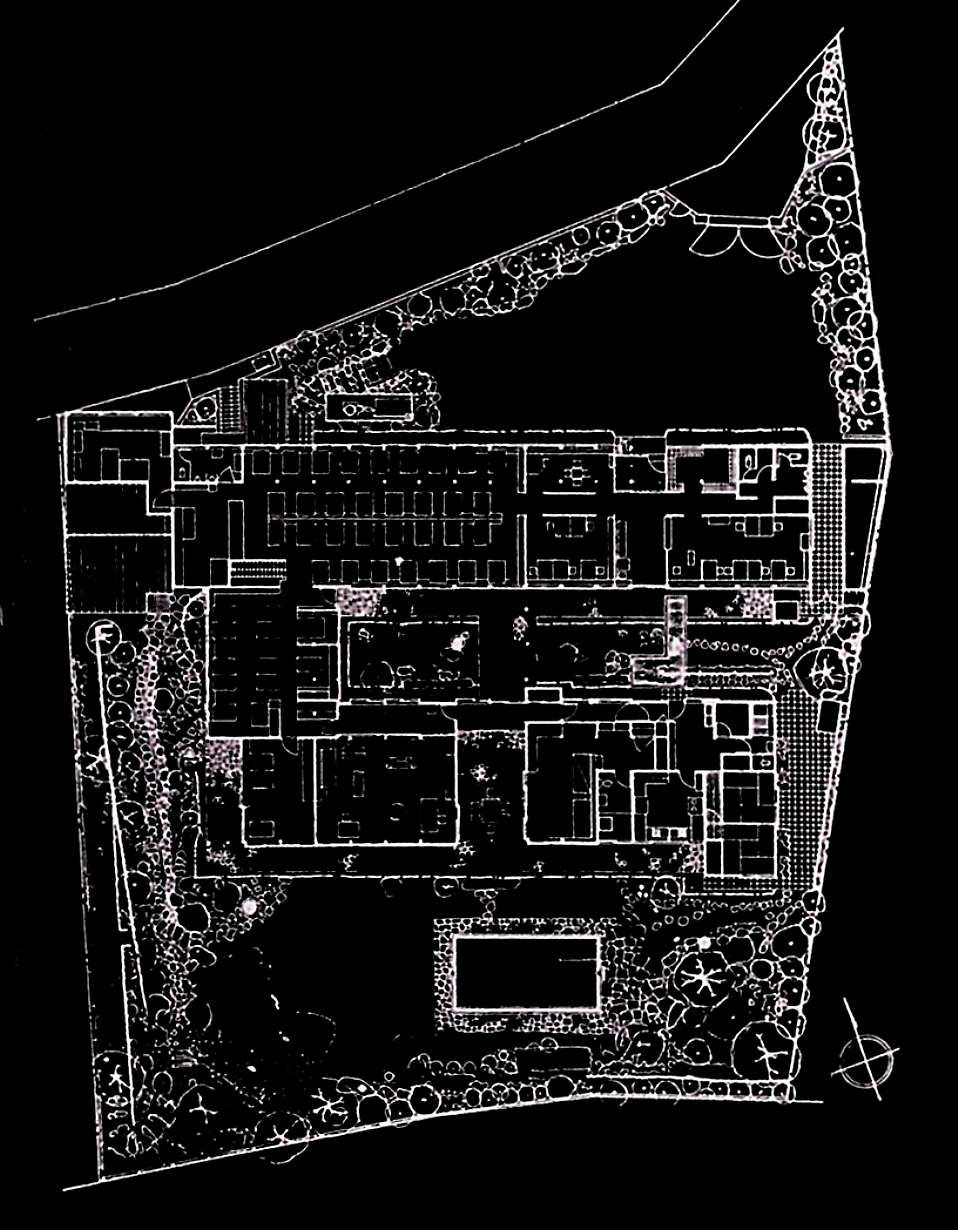

麻布のレーモンド邸と事務所

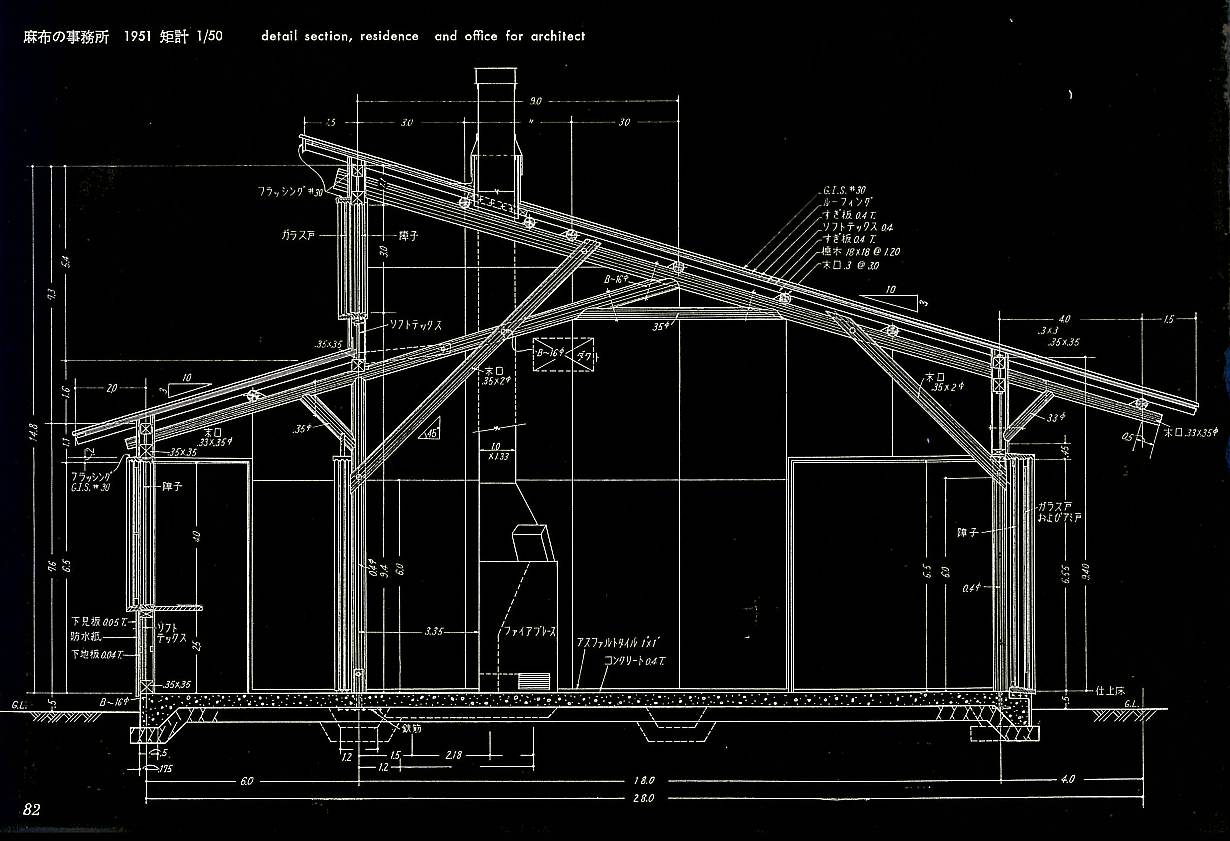

レーモンド邸 断面詳細図(新建築 1962年4月号より 以下出典同じ)

レーモンド邸 南側矩計図

米軍ハウス 南側矩計図

三沢浩著 「レーモンドの詳細図」を見ていると、レーモンド自邸の断面図の後に、ベーシック・ハウス(米軍ハウス)の断面が出てくる。

レーモンド事務所も米軍ハウスをやったということだが。その足元のテラス戸の納まりがレーモンド邸と同じなのであった。

土台を省略してコストを下げようということと、床高を下げて庭との連続性を追求するということとが一致したということでした。

詳細をよく見ればローコストの敷居枠の付け方と、庭との連続性を狙った敷居枠との付け方はやはり工夫が違うのだけれど。

米軍ハウス 断面詳細図

(蛇足ながら、現在ではこのテラス戸と庭ペーブが段差なしで収められるとこまで来ている。バリアフリーによるものです。

一般住宅、メーカーハウス、マンション、既製品アルミサッシ・テラス戸までゾロ仕様がでています。

けれど床が低いのではなく、高いままで、テラスを高くしてゾロを達成しています。)

(浴室・脱衣室もゾロになってます。)

結構気になっていて良くないと思っていたのですが、だんだん気にならなくなっていて、

もう良いのですが、いややっぱりあのダクトは邪魔ですよね。

無い方が良いに決まっていますが、空調はお客さん用にはしょうがないんでしょうが、

特に老人には冷房や、吹き付ける暖房は体を冷やし痛めつけるだけだと思うのですが。

先進のモデルハウスとしてどうしても必要だったのでしょうか。半屋外での食事スペースのある計画なのですから。

09/07/26 mirutake

------2012/04/15---訂正--------------------------------------------------------------------------------------------

最後のところで、空調用のダクトという言い方をしていますが、これは暖房専用とのことです。

冷房もしているように書いていますが、間違いです。1950年の時点では未だ無理と言うことでした。

レーモンドと共に所員として活動してきた三沢浩(82才)さんが、目白の自由学園明日館(フランク・ロイド・ライト設計)で近代建築の講義をしています。

そこで質問していて解りました。私には現在の建築のように感じて書いていたと言うことでした。竣工1950年と書き込んでいながら、

時代考証ができていませんでしたね。断熱材の在り方とか現在とは全く違う時代の建築なのですから。訂正します。

ライト、レーモンド周辺の人と建築の話 三沢 浩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

関連 hp