安曇野ちひろ美術館 1997

設計:内藤 廣

photo by mirutake 2007.08

あの暑い夏を今やっと思い出しながら書いている。安曇野はカラットとしていても無茶暑かった。外にはいられない。

写真で見ていると涼しげに、地元の1500メート級の山々をバックにゆったりと気持ちが良い。

簡単な切り妻屋根の繰り返しで構成されている。地元の山なみ稜線と切り妻屋根の勾配が合っているように見える。

玄関ホール

おみやげ物売り場 玄関ホール 中庭側通路

こんなに美しいのか、現場でそう思えた。

こんなに単純なR部材の開き止めが、厭というほど繰り返され、それが美しく、繊細に架構を造っている。この開き止めをズーッと目で追って行くと、遠くなるほどこの線材の繰り返しが面のようにさえ見えてくる。

この架構はR部材を加えたことで抽象表現に向かっている。このR部材が無く登り梁の繰り返しだけだったら、その上の野地板が板張りで表されていることも相まって、木造のごく一般的な表情になっていた。そんな普通の在り方にR部材と言う=日本の小屋組にはない異種の部材を加えることで、新鮮な新しさを感じさせている。それは抽象表現の方に引っ張っていっているのだ。それならこの野地板面が白色の抽象面だったら、この繊細な繰り返しの登り梁はもっと美しく見えたのにと思ってしまった。が、作家はそこまで抽象性の方に持って行きたくなかったのだと感じ始めた。「現実感」の方にとどめたかったと言うこと。それは木造というローカルな材料を思ったのか、表現として走りすぎることにブレーキをかけているように感じるのだ。普通の手法の内部に少しだけ意志的な部分を入れて、現実感に流されているわけでないことを明示しているという風にも思える。こういう少しだけ後ろを向きながら、ある余裕を持ちながらほとんど既存の手法の中でありながら、新しさも感じさせるという手法の位置。

それは場所性と言うことで言ってみるなら、長野という片田舎まできて、先端の抽象表現とするには違和を感じたのか。この安曇野の地にあって、田舎の架構(倉)の味をとどめたかったと言うことなのだろうか。

この当たりの地域の倉の屋根架構は、このR部材を取ってしまうと大変よく似た構成になっている。(力学的にはR部材によって変えられているのだが。)

(だんだん気付いてきたのだが、この近隣の倉の架構とは、長野県内の蔵の架構もそうだし、もっと突き詰めてしまえば倉自体の架構法として、伊勢神宮まで繋がってしまっていると言うことなのだろうか。)

左手こちら側から、喫茶配膳>子どもの遊び場>トイレ>お土産物売り場と続いている。

この土壁の上に木製のルーバーが高さ400mmくらい付いているが、これは何なのだろう。壁のプロポーションが高くなるのを嫌って付けたのか、何か設備機器を隠しているのか。

簡単な切り妻屋根の繰り返しで、ホールや必要な室を接続しながら、中庭も内部に構成してしまっている。

展示室の天井はルーバーを架けて水平に使っているところと、勾配なりに板張り天井にしているところとがあった。

この写真を見ながらやっと感じるのだが、絵画作品を展示する壁は白色にして、抽象的な均質空間として意味を発生させないようにしている。これは作品主体の美術館としては当然の在り方なのだが、均質空間が全体を覆ってしまうのは避けたいと感じたのだ。それだけではつまらなくなってしまう。で、屋根型の板張りを見せることによって、既存の蔵空間に展示室のしつらえをした設定を作り出そうとしているように感じた。

(ならばほかと同じように登り梁の繊細さを見せないのは何故に。展示空間がうるさくなりすぎると思ったのか、予算を削る必要があったのか、・・・・・・。)

喫茶室天井と、外部を望む。

食堂に続く外部のテラス。

駐車場横の池と切り妻屋根のトイレ。

この建物もまた普通の手法の中で建てられていると思う。R部材の所だけが少しだけ新しく抽象性を持たせている。こういうできるだけ既存の方法のように見せながら、少しだけ新たな方法を加えて、全体として落ち着いた空間としようとしていると思う。それはやっぱり普通に見せようとしていると言いたい。こういう方法に何か新たな境地を感じるのだけど、どうでしょうか。

20071010

---------------------------------------------------------

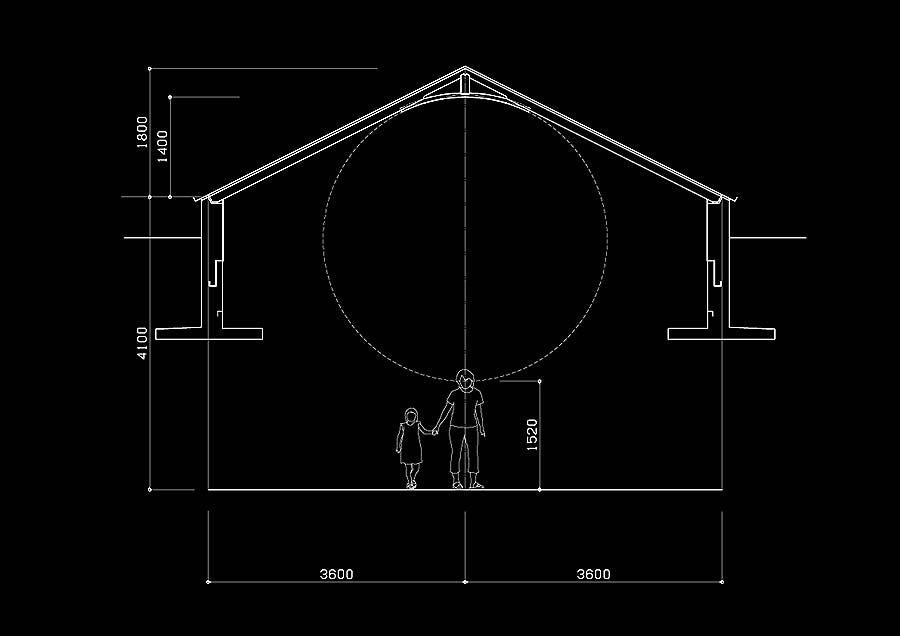

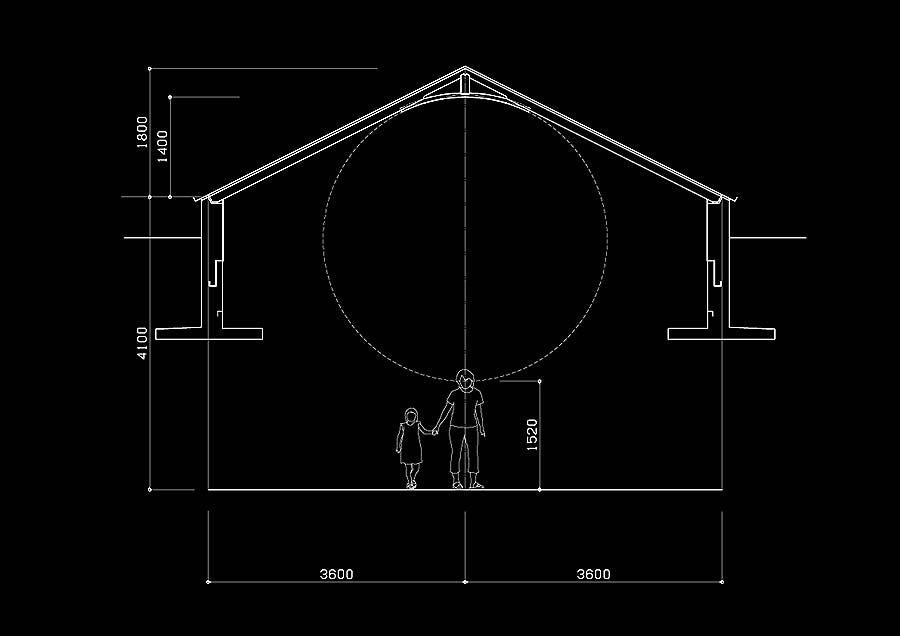

棟全体の断面図

棟全体の断面図

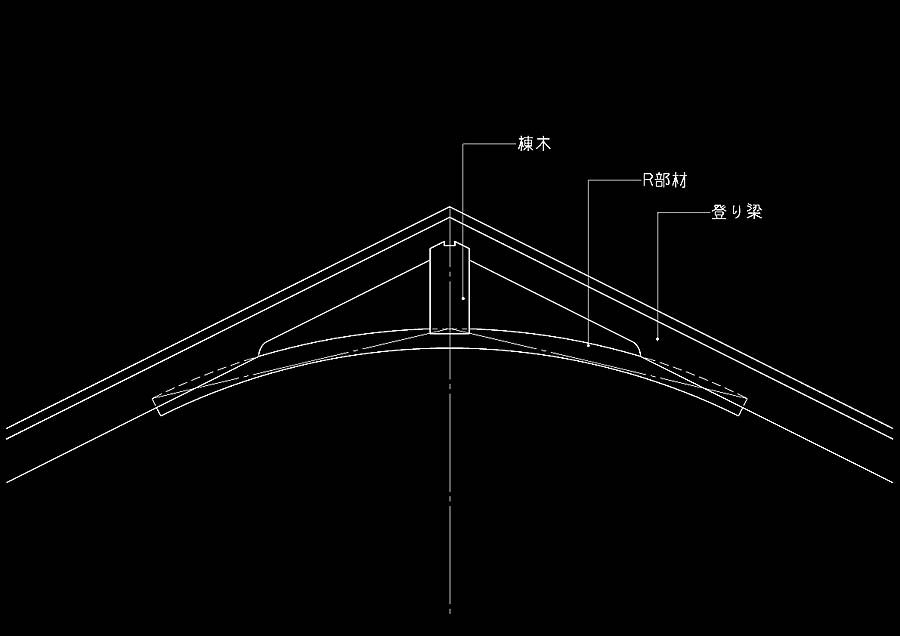

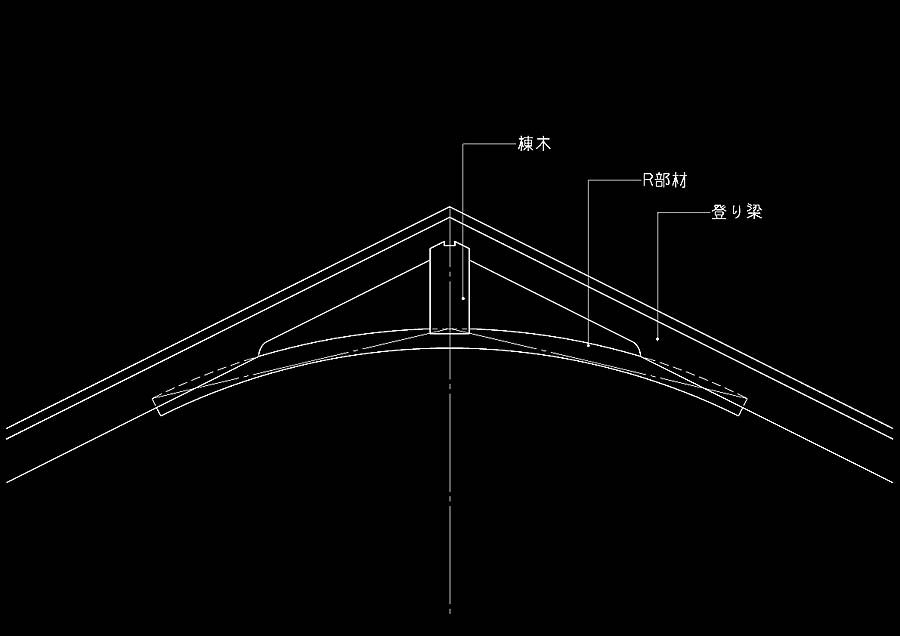

棟廻りのR部材

棟廻りのR部材

建築雑誌にあたって図面を起こしてみました。

屋根勾配は5/10で瓦屋根では一般的なものです。登り梁は120×90ピッチ600です。棟木が120×300くらい。

R部材は60×60、登り梁が開くのを止めているのがこの部材です。通常この部材が引っ張りですから丸鋼で直線部材(図面に一点鎖線で補助線を入れました)となるところを、杓子定規に直線であることはないのだからと、R(半径2000)の木材(集成材)としたのでした。こういう今までからすれば曖昧な構造の考え方ができなかったところを、新たな造形ということの含めて、美しい部材が創造されました。そしてこのR部材がもっとも美しく見える=収まるように登り梁との接点を30ミリ欠き込んで(高さを90ミリとし)、別部材の構成がはっきり視覚的になるようにしています。その接点もまたRの欠き込みとし柔らかさを出して(抽象性)いますね。ここまで詰めるんですね。

20081116

棟全体の断面図

棟全体の断面図 棟廻りのR部材

棟廻りのR部材