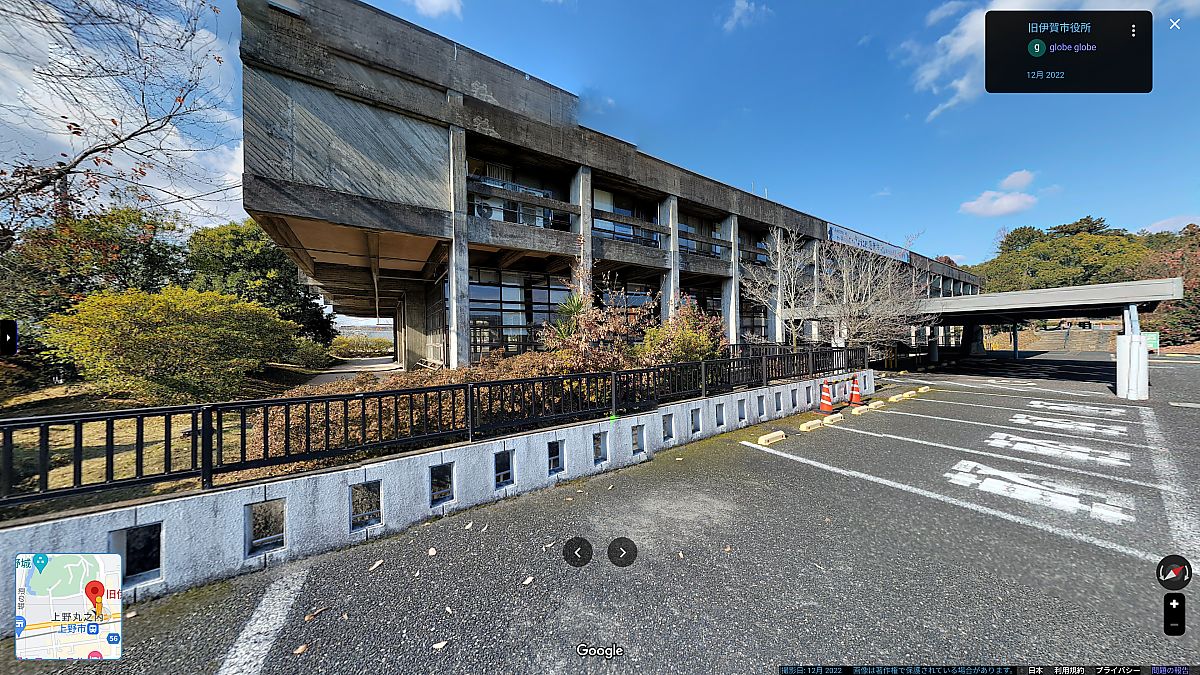

旧伊賀市役所 1964 (63)

www.city.iga.lg.jp

設計:坂倉順三 (1901-1969) 68

photo by terasawa 2023.06

1.スライドで見る

SLIDE 56p

2.一覧で見る

ALL 56p

3.関連 hp

坂倉準三 (ウィキペディア)

建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの

論考1 日本、世界、伝統、モダン 藤森照信

この構造に先駆的に取り組んだミースは、バルセロナ・パヴィリオン(1929)とチューゲンハット邸(1930)という空間構成の傑作を生むが、しかし、構造表現への関心を欠き、前者は今も構造形式は不明(戦後、構造不明のまま再建された)、後者は軸組構造を取ってはいるが、水平に走る梁を天井裏に隠し、構造を表現には結びつけていない。

鉄骨による軸組み構造を表現として現わすことに世界で最初に成功したのは、坂倉準三だった。昭和13年(1937)のパリ万博日本館(写真3)において、垂直の鉄柱と水平の鉄梁の間に大判のガラスをはめ込み、鉄骨の枠組とガラスの2つだけを前面に押し出した。この日本館は、審査委員長オーギュスト・ペレにより、アルヴア・アールトのフィンランド館、ホセ・ルイ・セルトの自由スペイン館と並び建築グランプリに輝いている。

ここに一つ残念なのは、当の坂倉準三が、パリ万博日本館の革新性にどこまで自覚的であったかで、戦後の鉄骨構造の神奈川県立近代美術館(1951)を見ると、軸組構造を印象深く表現しようとはしていない。

パリ万博日本館を建築雑誌「現代建築」の編集長として特集した若き建築家が、軸組構造の美の問題を引き継ぐ、丹下健三である。

「建築の日本展」 その遺伝子のもたらすもの 展覧会カタログ より

183 上野市庁舎 (現 伊賀市庁舎) DOCOMOMO Japan

伊賀上野の城山の景観に配慮し、都市計画的にその山裾に低層の建築群を配置した計画は、高度成長期の当時としては、非常に先見性のある計画と考えられる

旧上野市庁舎(伊賀市旧南庁舎)(1964年竣工) 坂倉のパルテノン、覚醒 有名建築その後

2019年に新庁舎へ業務が移転し、がらんとした状態の1階南側。天井高が5.59mと高い。庁舎時代は机や棚がぎっしり並んでいたが、空になったことで、コンクリート打ち放しの柱梁がより印象的に見えるようになった。PFI事業による改修が実施されると、このスペースは図書館となる見込みだ。ガラスとスチールのシンプルな開口部や、六角形の磁器質モザイクタイルをびっしりと張った床をどう生かすかが改修時の難題になりそうだ

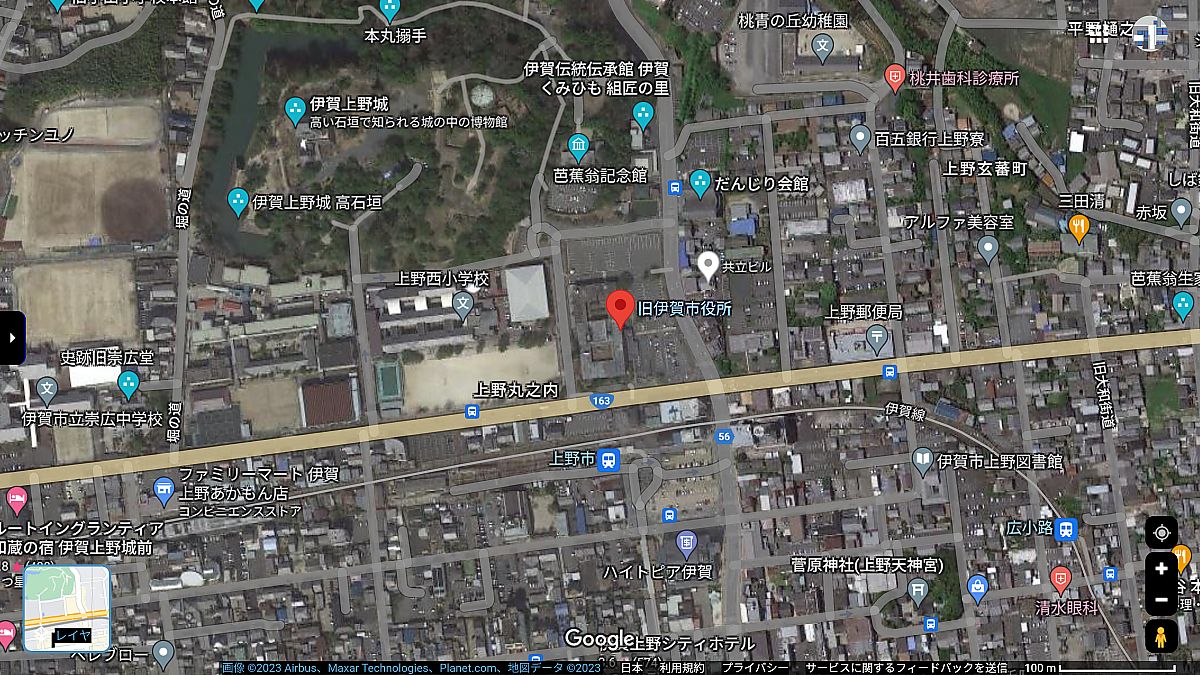

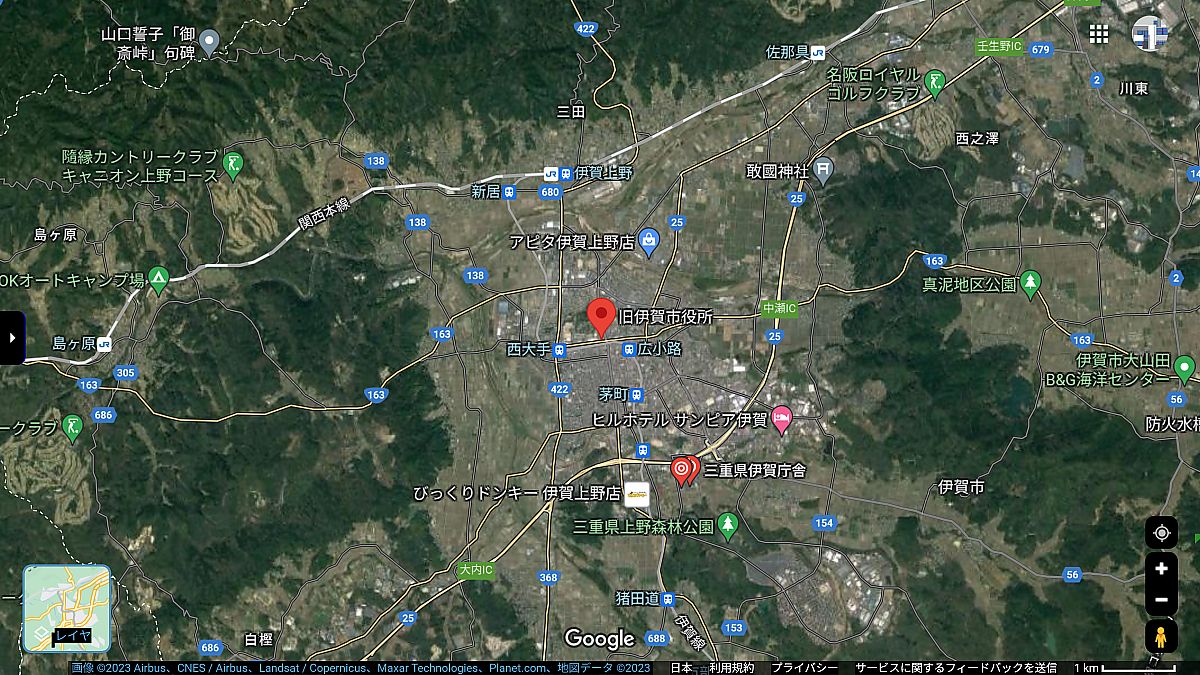

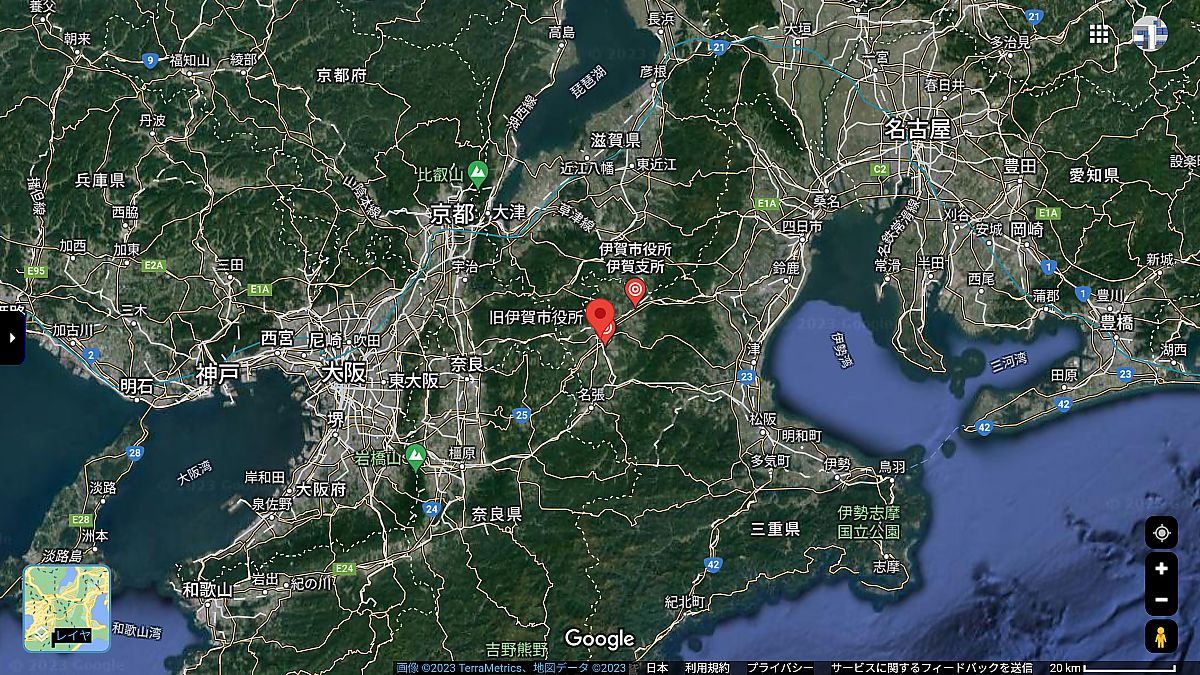

4.https://www.google.co.jp/maps/ 旧伊賀市役所